推荐系统系列(六):Wide&Deep理论与实践

背景

在CTR预估任务中,线性模型仍占有半壁江山。利用手工构造的交叉组合特征来使线性模型具有“记忆性”,使模型记住共现频率较高的特征组合,往往也能达到一个不错的baseline,且可解释性强。但这种方式有着较为明显的缺点:首先,特征工程需要耗费太多精力。其次,因为模型是强行记住这些组合特征的,所以对于未曾出现过的特征组合,权重系数为0,无法进行泛化。

为了加强模型的泛化能力,研究者引入了DNN结构,将高维稀疏特征编码为低维稠密的Embedding vector,这种基于Embedding的方式能够有效提高模型的泛化能力。但是,现实世界是没有银弹的。基于Embedding的方式可能因为数据长尾分布,导致长尾的一些特征值无法被充分学习,其对应的Embedding vector是不准确的,这便会造成模型泛化过度。

2016年,Google提出Wide&Deep模型,将线性模型与DNN很好的结合起来,在提高模型泛化能力的同时,兼顾模型的记忆性。Wide&Deep这种线性模型与DNN的并行连接模式,后来成为推荐领域的经典模式。今天与大家一起分享这篇paper,向经典学习。

分析

1. Motivation

在这篇论文中,主要围绕模型的两部分能力进行探讨:Memorization与Generalization。原文定义如下 [1]:

Memorization can be loosely defined as learning the frequent co-occurrence of items or features and exploiting the correlation available in the historical data. Generalization, on the other hand, is based on transitivity of correlation and explores new feature combinations that have never or rarely occurred in the past.

模型能够从历史数据中学习到高频共现的特征组合的能力,这是模型的Memorization。而Generalization代表模型能够利用相关性的传递性去探索历史数据中从未出现过的特征组合。

广义线性模型能够很好地解决Memorization的问题,但是在Generalization方面表现不足。基于Embedding的DNN模型在Generalization表现优异,但在数据分布较为长尾的情况下,对于长尾数据的处理能力较弱,容易造成过度泛化。

能否将二者进行结合,取彼之长补己之短?使得模型同时兼顾Memorization与Generalization。为此,作者提出二者兼备的Wide&Deep模型,并在Google Play store的场景中成功落地。

2. 模型结构

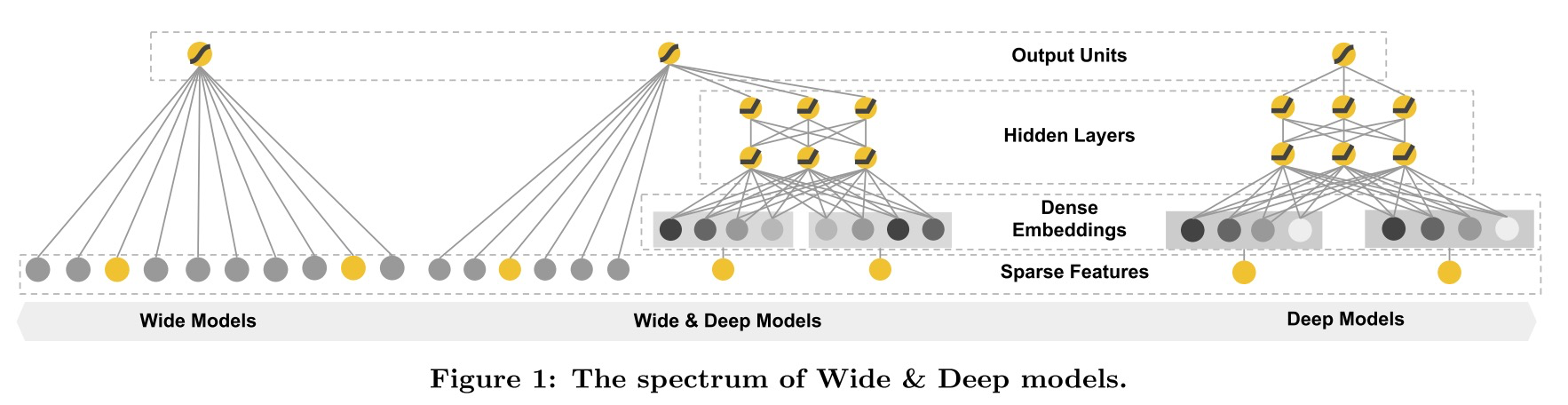

模型结构示意图如下:

示意图中最左边便是模型的Wide部分,这个部分可以使用广义线性模型来替代,如LR便是最简单的一种。由此可见,Wide&Deep是一类模型的统称,将LR换成FM同样也是一个Wide&Deep模型(与DeepFM的差异见后续博文)。模型的Deep部分是一个简单的基于Embedding的全连接网络,结构与FNN一致 [2]。

2.1 Wide part

这部分是一个广义线性模型,即 \(y=W^T[X, \phi(X)]+b\) 。其中,\(X=[x_1, x_2, \dots,x_d]\) 是 \(d\) 维特征向量。\(\phi(X)=[\phi_1(X),\phi_2(X),\dots,\phi_k(X)]\) 是 \(k\) 维特征转化函数向量。

最常用的特征转换函数便是特征交叉函数,定义为 \(\phi_k(X)=\prod_{i=1}^dx_i^{c_{ki}}, c_{ki} \in \{0,1\}\) ,当且仅当 \(x_i\) 是第 \(k\) 个特征变换的一部分时,\(c_{ki}=1\) 。否则为0。

举例来说,对于二值特征,一个特征交叉函数为 \(And(gender=female,language=en)\) ,这个函数中只涉及到特征 \(female\) 与 \(en\) ,所以其他特征值对应的 \(c_{ki}=0\) ,即可忽略。当样本中 \(female\) 与 \(en\) 同时存在时,该特征交叉函数为1,否则为0。这种特征组合可以为模型引入非线性。

2.2 Deep part

Deep侧是简单的全连接网络:\(a^{(l+1)}=f(W^{(l)}a^{(l)}+b^{(l)})\) ,其中 \(a^{(l)},b^{(l)},W^{(l)},f\) 分别代表第 \(l\) 层的输入、偏置项、参数项与激活函数。

2.3 Output part

Wide与Deep侧都准备完毕之后,对两部分输出进行简单 加权求和 即可作为最终输出。对于简单二分类任务而言可以定义为:

P(Y=1|X)=\sigma(W_{wide}^T[X,\phi(X)]+W_{deep}^Ta^{(l_f)}+b)

\end{aligned}

\]

其中,\(W_{wide}^T[X,\phi(X)]\) 为Wide输出结果,\(W_{deep}\) 为Deep侧作用到最后一层激活函数输出的参数,Deep侧最后一层激活函数输出结果为 \(a^{(l_f)}\) ,\(b\) 为全局偏置项,\(\sigma\) 为 \(sigmoid\) 激活函数 。

将Wide与Deep侧进行联合训练,需要注意的是,因为Wide侧的数据是高维稀疏的,所以作者使用了 \(FTRL\) 算法优化,而Deep侧使用的是 \(AdaGrad\) 。

3. 工程实现

Google使用的pipeline如下,共分为三个部分:Data Generation、Model Training与Model Serving。

3.1 Data Generation

本阶段负责对数据进行预处理,供给到后续模型训练阶段。其中包括用户数据收集、样本构造。对于类别特征,首先过滤掉低频特征,然后构造映射表,将类别字段映射为编号,即token化。对于连续特征可以根据其分布进行离散化,论文中采用的方式为等分位数分桶方式,然后再放缩至[0,1]区间。

3.2 Model Training

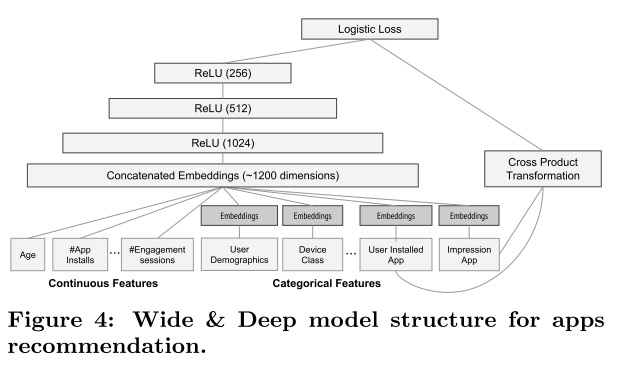

针对Google paly场景,作者构造了如下结构的Wide&Deep模型。在Deep侧,连续特征处理完之后直接送入全连接层,对于类别特征首先输入到Embedding层,然后再连接到全连接层,与连续特征向量拼接。在Wide侧,作者仅使用了用户历史安装记录与当前候选app作为输入。

作者采用这种“重Deep,轻Wide”的结构完全是根据应用场景的特点来的。Google play因为数据长尾分布,对于一些小众的app在历史数据中极少出现,其对应的Embedding学习不够充分,需要通过Wide部分Memorization来保证最终预测的精度。

作者在训练该模型时,使用了5000亿条样本(惊呆),这也说明了Wide&Deep并没有那么容易训练。为了避免每次从头开始训练,每次训练都是先load上一次模型的得到的参数,然后再继续训练。有实验说明,类似于FNN使用预训练FM参数进行初始化可以加速Wide&Deep收敛。

3.3 Model Serving

在实际推荐场景,并不会对全量的样本进行预测。而是针对召回阶段返回的一小部分样本进行打分预测,同时还会采用多线程并行预测,严格控制线上服务时延。

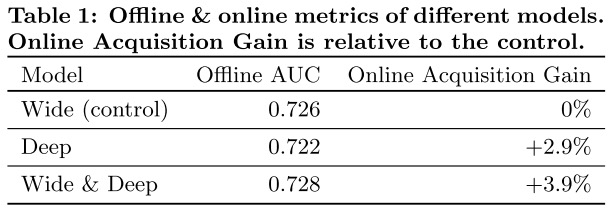

4. 实验结果

作者在线上线下同时进行实验,线上使用A/B test方式运行3周时间,对比收益结果如下。Wide&Deep线上线下都有提升,且提升效果显著。

5. 优缺点分析

优点:

简单有效。结构简单易于理解,效果优异。目前仍在工业界广泛使用,也证明了该模型的有效性。

结构新颖。使用不同于以往的线性模型与DNN串行连接的方式,而将线性模型与DNN并行连接,同时兼顾模型的Memorization与Generalization。

缺点:

- Wide侧的特征工程仍无法避免。

实践

依旧使用 \(MovieLens100K dataset\) ,核心代码如下。其中需要注意的是,针对Wide部分采用了 \(FTRL\) 优化器,Deep部分使用了 \(Adam\) 优化器。

class WideDeep(object):

def __init__(self, vec_dim=None, field_lens=None, dnn_layers=None, wide_lr=None, l1_reg=None, deep_lr=None):

self.vec_dim = vec_dim

self.field_lens = field_lens

self.field_num = len(field_lens)

self.dnn_layers = dnn_layers

self.wide_lr = wide_lr

self.l1_reg = l1_reg

self.deep_lr = deep_lr

assert isinstance(dnn_layers, list) and dnn_layers[-1] == 1

self._build_graph()

def _build_graph(self):

self.add_input()

self.inference()

def add_input(self):

self.x = [tf.placeholder(tf.float32, name='input_x_%d'%i) for i in range(self.field_num)]

self.y = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None], name='input_y')

self.is_train = tf.placeholder(tf.bool)

def inference(self):

with tf.variable_scope('wide_part'):

w0 = tf.get_variable(name='bias', shape=[1], dtype=tf.float32)

linear_w = [tf.get_variable(name='linear_w_%d'%i, shape=[self.field_lens[i]], dtype=tf.float32) for i in range(self.field_num)]

wide_part = w0 + tf.reduce_sum(

tf.concat([tf.reduce_sum(tf.multiply(self.x[i], linear_w[i]), axis=1, keep_dims=True) for i in range(self.field_num)], axis=1),

axis=1, keep_dims=True) # (batch, 1)

with tf.variable_scope('dnn_part'):

emb = [tf.get_variable(name='emb_%d'%i, shape=[self.field_lens[i], self.vec_dim], dtype=tf.float32) for i in range(self.field_num)]

emb_layer = tf.concat([tf.matmul(self.x[i], emb[i]) for i in range(self.field_num)], axis=1) # (batch, F*K)

x = emb_layer

in_node = self.field_num * self.vec_dim

for i in range(len(self.dnn_layers)):

out_node = self.dnn_layers[i]

w = tf.get_variable(name='w_%d' % i, shape=[in_node, out_node], dtype=tf.float32)

b = tf.get_variable(name='b_%d' % i, shape=[out_node], dtype=tf.float32)

in_node = out_node

if out_node != 1:

x = tf.nn.relu(tf.matmul(x, w) + b)

else:

self.y_logits = wide_part + tf.matmul(x, w) + b

self.y_hat = tf.nn.sigmoid(self.y_logits)

self.pred_label = tf.cast(self.y_hat > 0.5, tf.int32)

self.loss = -tf.reduce_mean(self.y*tf.log(self.y_hat+1e-8) + (1-self.y)*tf.log(1-self.y_hat+1e-8))

# set optimizer

self.global_step = tf.train.get_or_create_global_step()

wide_part_vars = tf.get_collection(tf.GraphKeys.TRAINABLE_VARIABLES, scope='wide_part')

dnn_part_vars = tf.get_collection(tf.GraphKeys.TRAINABLE_VARIABLES, scope='dnn_part')

wide_part_optimizer = tf.train.FtrlOptimizer(learning_rate=self.wide_lr, l1_regularization_strength=self.l1_reg)

wide_part_op = wide_part_optimizer.minimize(loss=self.loss, global_step=self.global_step, var_list=wide_part_vars)

dnn_part_optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=self.deep_lr)

# set global_step to None so only wide part solver gets passed in the global step;

# otherwise, all the solvers will increase the global step

dnn_part_op = dnn_part_optimizer.minimize(loss=self.loss, global_step=None, var_list=dnn_part_vars)

self.train_op = tf.group(wide_part_op, dnn_part_op)

reference

[1] Cheng, Heng-Tze, et al. "Wide & deep learning for recommender systems." Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems. ACM, 2016.

[2] Zhang, Weinan, Tianming Du, and Jun Wang. "Deep learning over multi-field categorical data." European conference on information retrieval. Springer, Cham, 2016.

[3] https://zhuanlan.zhihu.com/p/53361519

知识分享

个人知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/c_1164954275573858304

欢迎关注微信公众号:SOTA Lab

专注知识分享,不定期更新计算机、金融类文章

推荐系统系列(六):Wide&Deep理论与实践的更多相关文章

- 巨经典论文!推荐系统经典模型Wide & Deep

今天我们剖析的也是推荐领域的经典论文,叫做Wide & Deep Learning for Recommender Systems.它发表于2016年,作者是Google App Store的 ...

- 计算广告CTR预估系列(七)--Facebook经典模型LR+GBDT理论与实践

计算广告CTR预估系列(七)--Facebook经典模型LR+GBDT理论与实践 2018年06月13日 16:38:11 轻春 阅读数 6004更多 分类专栏: 机器学习 机器学习荐货情报局 版 ...

- 推荐系统系列(四):PNN理论与实践

背景 上一篇文章介绍了FNN [2],在FM的基础上引入了DNN对特征进行高阶组合提高模型表现.但FNN并不是完美的,针对FNN的缺点上交与UCL于2016年联合提出一种新的改进模型PNN(Produ ...

- 深度学习在美团点评推荐平台排序中的应用&& wide&&deep推荐系统模型--学习笔记

写在前面:据说下周就要xxxxxxxx, 吓得本宝宝赶紧找些广告的东西看看 gbdt+lr的模型之前是知道怎么搞的,dnn+lr的模型也是知道的,但是都没有试验过 深度学习在美团点评推荐平台排序中的运 ...

- 【RS】Wide & Deep Learning for Recommender Systems - 广泛和深度学习的推荐系统

[论文标题]Wide & Deep Learning for Recommender Systems (DLRS'16) [论文作者] Heng-Tze Cheng, Levent Koc, ...

- 高翔《视觉SLAM十四讲》从理论到实践

目录 第1讲 前言:本书讲什么:如何使用本书: 第2讲 初始SLAM:引子-小萝卜的例子:经典视觉SLAM框架:SLAM问题的数学表述:实践-编程基础: 第3讲 三维空间刚体运动 旋转矩阵:实践-Ei ...

- 深度排序模型概述(一)Wide&Deep/xDeepFM

本文记录几个在广告和推荐里面rank阶段常用的模型.广告领域机器学习问题的输入其实很大程度了影响了模型的选择,因为输入一般维度非常高,稀疏,同时包含连续性特征和离散型特征.模型即使到现在DeepFM类 ...

- ARM NEON指令集优化理论与实践

ARM NEON指令集优化理论与实践 一.简介 NEON就是一种基于SIMD思想的ARM技术,相比于ARMv6或之前的架构,NEON结合了64-bit和128-bit的SIMD指令集,提供128-bi ...

- Java 理论与实践: 流行的原子——新原子类是 java.util.concurrent 的隐藏精华(转载)

简介: 在 JDK 5.0 之前,如果不使用本机代码,就不能用 Java 语言编写无等待.无锁定的算法.在 java.util.concurrent 中添加原子变量类之后,这种情况发生了变化.请跟随并 ...

随机推荐

- 怎样禁止 html 中 <textarea> 标签可以拉伸改变大小 ?

1. 一般来说, 使用 <textarea> 这个标签都会禁用掉它的这个默认属性, 不然可能会被用户玩儿坏, 而且也不利于其他元素的展示, 使用到的属性是 resize , 改为 none ...

- JS 正则验证字符串中是否含有数字

var test_text="abc123";//2. if (new RegExp("[0-9]").test(test_text)) { return fa ...

- asp.net 1.HTTP协议

1.概念 协议是指计算机通信网络中两台计算机之间进行通信所必须共同遵守的规定或规则,超文本传输协议(HTTP)是一种通信协议,它允许将超文本标记语言(HTML)文档从Web服务器传送到客户端的浏览器. ...

- 【原创】大数据基础之Kudu(6)kudu tserver内存占用统计分析

kudu tserver占用内存过高后会拒绝部分写请求,日志如下: 19/06/01 13:34:12 INFO AsyncKuduClient: Invalidating location 34b1 ...

- 无障碍开发(四)之ARIA aria-***状态值

aria-***状态值

- JavaScript笔记(4)

3.JavaScript事件 定义 1.事件是JavaScript事先定义好的 2.JavaScript中事件大多都是以"on--"开头的 3.事件由三要素组成:事件源.事件名.事 ...

- OpenStreetMap全球库

https://www.loveyu.org/5344.html https://www.jianshu.com/p/957aa4a933d7 https://blog.csdn.net/mrib/a ...

- Asp.Net Server.MapPath()用法

做了一个上传文件的功能 本地测试没问题 部署到服务器之后 一直报错 由于 某些历史原因 看不到错误信息 最后发现是路径的问题 其实这么简单的问题 最早该想到的 ...... Server.MapPat ...

- Java高并发程序设计学习笔记(六):JDK并发包(线程池的基本使用、ForkJoin)

转自:https://blog.csdn.net/dataiyangu/article/details/86573222 1. 线程池的基本使用1.1. 为什么需要线程池1.2. JDK为我们提供了哪 ...

- mysql 使用zip包进行安装以及服务启动后立即关闭问题

本实例使用的mysql版本为 mysql-8.0.15-winx64 1.下载zip包 官网地址:https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 2.安 ...