Koa源码解析,带你实现一个迷你版的Koa

前言

本文是我在阅读 Koa 源码后,并实现迷你版 Koa 的过程。如果你使用过 Koa 但不知道内部的原理,我想这篇文章应该能够帮助到你,实现一个迷你版的 Koa 不会很难。

本文会循序渐进的解析内部原理,包括:

基础版本的 koa context 的实现 中间件原理及实现

文件结构

application.js: 入口文件,里面包括我们常用的use方法、listen方法以及对ctx.body做输出处理context.js: 主要是做属性和方法的代理,让用户能够更简便的访问到request和response的属性和方法request.js: 对原生的req属性做处理,扩展更多可用的属性和方法,比如:query属性、get方法response.js: 对原生的res属性做处理,扩展更多可用的属性和方法,比如:status属性、set方法

基础版本

用法:

const Coa = require('./coa/application')

const app = new Coa()

// 应用中间件

app.use((ctx) => {

ctx.body = '<h1>Hello</h1>'

})

app.listen(3000, '127.0.0.1')

application.js:

const http = require('http')

module.exports = class Coa {

use(fn) {

this.fn = fn

}

// listen 只是语法糖 本身还是使用 http.createServer

listen(...args) {

const server = http.createServer(this.callback())

server.listen(...args)

}

callback() {

const handleRequest = (req, res) => {

// 创建上下文

const ctx = this.createContext(req, res)

// 调用中间件

this.fn(ctx)

// 输出内容

res.end(ctx.body)

}

return handleRequest

}

createContext(req, res) {

let ctx = {}

ctx.req = req

ctx.res = res

return ctx

}

}

基础版本的实现很简单,调用 use 将函数存储起来,在启动服务器时再执行这个函数,并输出 ctx.body 的内容。

但是这样是没有灵魂的。接下来,实现 context 和中间件原理,Koa 才算完整。

Context

ctx 为我们扩展了很多好用的属性和方法,比如 ctx.query、ctx.set()。但它们并不是 context 封装的,而是在访问 ctx 上的属性时,它内部通过属性劫持将 request 和 response 内封装的属性返回。就像你访问 ctx.query,实际上访问的是 ctx.request.query。

说到劫持你可能会想到 Object.defineProperty,在 Kao 内部使用的是 ES6 提供的对象的 setter 和 getter,效果也是一样的。所以要实现 ctx,我们首先要实现 request 和 response。

在此之前,需要修改下 createContext 方法:

// 这三个都是对象

const context = require('./context')

const request = require('./request')

const response = require('./response')

module.exports = class Coa {

constructor() {

this.context = context

this.request = request

this.response = response

}

createContext(req, res) {

const ctx = Object.create(this.context)

// 将扩展的 request、response 挂载到 ctx 上

// 使用 Object.create 创建以传入参数为原型的对象,避免添加属性时因为冲突影响到原对象

const request = ctx.request = Object.create(this.request)

const response = ctx.response = Object.create(this.response)

ctx.app = request.app = response.app = this;

// 挂载原生属性

ctx.req = request.req = response.req = req

ctx.res = request.res = response.res = res

request.ctx = response.ctx = ctx;

request.response = response;

response.request = request;

return ctx

}

}

上面一堆花里胡哨的赋值,是为了能通过多种途径获取属性。比如获取 query 属性,可以有 ctx.query、ctx.request.query、ctx.app.query 等等的方式。

如果你觉得看起来有点冗余,也可以主要理解这几行,因为我们实现源码时也就用到下面这些:

const request = ctx.request = Object.create(this.request)

const response = ctx.response = Object.create(this.response)

ctx.req = request.req = response.req = req

ctx.res = request.res = response.res = res

request

request.js:

const url = require('url')

module.exports = {

/* 查看这两步操作

* const request = ctx.request = Object.create(this.request)

* ctx.req = request.req = response.req = req

*

* 此时的 this 是指向 ctx,所以这里的 this.req 访问的是原生属性 req

* 同样,也可以通过 this.request.req 来访问

*/

get query() {

return url.parse(this.req.url).query

},

get path() {

return url.parse(this.req.url).pathname

},

get method() {

return this.req.method.toLowerCase()

}

}

response

response.js:

module.exports = {

// 这里的 this.res 也和上面同理

get status() {

return this.res.statusCode

},

set status(val) {

return this.res.statusCode = val

},

get body() {

return this._body

},

set body(val) {

return this._body = val

}

}

属性代理

通过上面的实现,我们可以使用 ctx.request.query 来访问到扩展的属性。但是在实际应用中,更常用的是 ctx.query。不过 query 是在 request 的属性,通过 ctx.query 是无法访问的。

这时只需稍微做个代理,在访问 ctx.query 时,将 ctx.request.query 返回就可以实现上面的效果。

context.js:

module.exports = {

get query() {

return this.request.query

}

}

实际的代码中会有很多扩展的属性,总不可能一个一个去写吧。为了优雅的代理属性,Koa 使用 delegates 包实现。这里我不打算用 delegates,直接简单封装下代理函数。代理函数主要用到__defineGetter__ 和 __defineSetter__ 两个方法。

在对象上都会带有 __defineGetter__ 和 __defineSetter__,它们可以将一个函数绑定在当前对象的指定属性上,当属性被获取或赋值时,绑定的函数就会被调用。就像这样:

let obj = {}

let obj1 = {

name: 'JoJo'

}

obj.__defineGetter__('name', function(){

return obj1.name

})

此时访问 obj.name,获取到的是 obj1.name 的值。

了解这个两个方法的用处后,接下来开始修改 context.js:

const proto = module.exports = {

}

// getter代理

function delegateGetter(prop, name){

proto.__defineGetter__(name, function(){

return this[prop][name]

})

}

// setter代理

function delegateSetter(prop, name){

proto.__defineSetter__(name, function(val){

return this[prop][name] = val

})

}

// 方法代理

function delegateMethod(prop, name){

proto[name] = function() {

return this[prop][name].apply(this[prop], arguments)

}

}

delegateGetter('request', 'query')

delegateGetter('request', 'path')

delegateGetter('request', 'method')

delegateGetter('response', 'status')

delegateSetter('response', 'status')

delegateMethod('response', 'set')

中间件原理

中间件思想是 Koa 最精髓的地方,为扩展功能提供很大的帮助。这也是它虽然小,却很强大的原因。还有一个优点,中间件使功能模块的职责更加分明,一个功能就是一个中间件,多个中间件组合起来成为一个完整的应用。

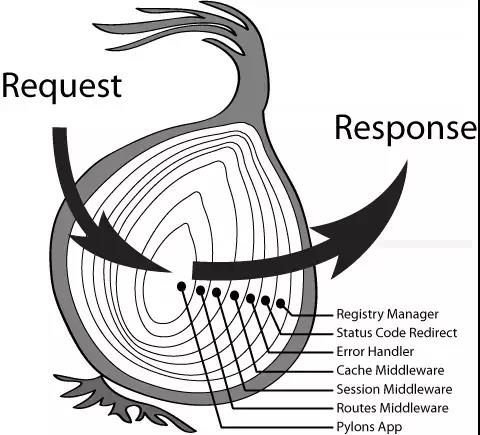

下面是著名的“洋葱模型”。这幅图很形象的表达了中间件思想的作用,它就像一个流水线一样,上游加工后的东西传递给下游,下游可以继续接着加工,最终输出加工结果。

原理分析

在调用 use 注册中间件的时候,内部会将每个中间件存储到数组中,执行中间件时,为其提供 next 参数。调用 next 即执行下一个中间件,以此类推。当数组中的中间件执行完毕后,再原路返回。就像这样:

app.use((ctx, next) => {

console.log('1 start')

next()

console.log('1 end')

})

app.use((ctx, next) => {

console.log('2 start')

next()

console.log('2 end')

})

app.use((ctx, next) => {

console.log('3 start')

next()

console.log('3 end')

})

输出结果如下:

1 start

2 start

3 start

3 end

2 end

1 end

有点数据结构知识的同学,很快就想到这是一个“栈”结构,执行的顺序符合“先入后出”。

下面我将内部中间件实现原理进行简化,模拟中间件执行:

function next1() {

console.log('1 start')

next2()

console.log('1 end')

}

function next2() {

console.log('2 start')

next3()

console.log('2 end')

}

function next3() {

console.log('3 start')

console.log('3 end')

}

next1()

执行过程:

调用 next1,将其入栈执行,输出1 start遇到 next2函数,将其入栈执行,输出2 start遇到 next3函数,将其入栈执行,输出3 start输出 3 end,函数执行完毕,next3弹出栈输出 2 end,函数执行完毕,next2弹出栈输出 1 end,函数执行完毕,next1弹出栈栈空,全部执行完毕

相信通过这个简单的例子,都大概明白中间件的执行过程了吧。

原理实现

中间件原理实现的关键点主要就是 ctx 和 next 的传递。

因为中间件是可以异步执行的,最后需要返回 Promise。

function compose(middleware) {

return function(ctx) {

return dispatch(0)

function dispatch(i){

// 取出中间件

let fn = middleware[i]

if (!fn) {

return Promise.resolve()

}

// dispatch.bind(null, i + 1) 为应用中间件接受到的 next

// next 即下一个应用中间件的函数引用

try {

return Promise.resolve( fn(ctx, dispatch.bind(null, i + 1)) )

} catch (error) {

return Promise.reject(error)

}

}

}

}

可以看到,实现过程本质是函数的递归调用。在内部实现时,其实 next 没有做什么神奇的操作,它就是下一个中间件调用的函数,作为参数传入供使用者调用。

下面我们来使用一下 compose,你可以将它粘贴到控制台上运行:

function next1(ctx, next) {

console.log('1 start')

next()

console.log('1 end')

}

function next2(ctx, next) {

console.log('2 start')

next()

console.log('2 end')

}

function next3(ctx, next) {

console.log('3 start')

next()

console.log('3 end')

}

let ctx = {}

let fn = compose([next1, next2, next3])

fn(ctx)

完整实现

application.js:

const http = require('http')

const context = require('./context')

const request = require('./request')

const response = require('./response')

module.exports = class Coa {

constructor() {

this.middleware = []

this.context = context

this.request = request

this.response = response

}

use(fn) {

if (typeof fn !== 'function') throw new TypeError('middleware must be a function!');

this.middleware.push(fn)

return this

}

listen(...args) {

const server = http.createServer(this.callback())

server.listen(...args)

}

callback() {

const handleRequest = (req, res) => {

// 创建上下文

const ctx = this.createContext(req, res)

// fn 为第一个应用中间件的引用

const fn = this.compose(this.middleware)

return fn(ctx).then(() => respond(ctx)).catch(console.error)

}

return handleRequest

}

// 创建上下文

createContext(req, res) {

const ctx = Object.create(this.context)

// 处理过的属性

const request = ctx.request = Object.create(this.request)

const response = ctx.response = Object.create(this.response)

// 原生属性

ctx.app = request.app = response.app = this;

ctx.req = request.req = response.req = req

ctx.res = request.res = response.res = res

request.ctx = response.ctx = ctx;

request.response = response;

response.request = request;

return ctx

}

// 中间件处理逻辑实现

compose(middleware) {

return function(ctx) {

return dispatch(0)

function dispatch(i){

let fn = middleware[i]

if (!fn) {

return Promise.resolve()

}

// dispatch.bind(null, i + 1) 为应用中间件接受到的 next

// next 即下一个应用中间件的函数引用

try {

return Promise.resolve(fn(ctx, dispatch.bind(null, i + 1)))

} catch (error) {

return Promise.reject(error)

}

}

}

}

}

// 处理 body 不同类型输出

function respond(ctx) {

let res = ctx.res

let body = ctx.body

if (typeof body === 'string') {

return res.end(body)

}

if (typeof body === 'object') {

return res.end(JSON.stringify(body))

}

}

写在最后

本文的简单实现了 Koa 主要的功能。有兴趣最好还是自己去看源码,实现自己的迷你版 Koa。其实 Koa 的源码不算多,总共4个文件,全部代码包括注释也就 1800 行左右。而且逻辑不会很难,很推荐阅读,尤其适合源码入门级别的同学观看。

最后附上完整实现的代码:github

本文使用 mdnice 排版

Koa源码解析,带你实现一个迷你版的Koa的更多相关文章

- EventBus (三) 源码解析 带你深入理解EventBus

转载请标明出处:http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/40920453,本文出自:[张鸿洋的博客] 上一篇带大家初步了解了EventBus ...

- Android EventBus源码解析 带你深入理解EventBus

转载请标明出处:http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/40920453,本文出自:[张鸿洋的博客] 上一篇带大家初步了解了EventBus ...

- Koa源码解析

Koa是一款设计优雅的轻量级Node.js框架,它主要提供了一套巧妙的中间件机制与简练的API封装,因此源码阅读起来也十分轻松,不论你从事前端或是后端研发,相信都会有所收获. 目录结构 首先将源码下载 ...

- Node.js躬行记(19)——KOA源码分析(上)

本次分析的KOA版本是2.13.1,它非常轻量,诸如路由.模板等功能默认都不提供,需要自己引入相关的中间件. 源码的目录结构比较简单,主要分为3部分,__tests__,lib和docs,从名称中就可 ...

- Spring IoC源码解析——Bean的创建和初始化

Spring介绍 Spring(http://spring.io/)是一个轻量级的Java 开发框架,同时也是轻量级的IoC和AOP的容器框架,主要是针对JavaBean的生命周期进行管理的轻量级容器 ...

- Koa源码分析(一) -- generator

Abstract 本系列是关于Koa框架的文章,目前关注版本是Koa v1.主要分为以下几个方面: 1. Koa源码分析(一) -- generator 2. Koa源码分析(二) -- co的实现 ...

- koa源码阅读[3]-koa-send与它的衍生(static)

koa源码阅读的第四篇,涉及到向接口请求方提供文件数据. 第一篇:koa源码阅读-0第二篇:koa源码阅读-1-koa与koa-compose第三篇:koa源码阅读-2-koa-router 处理静态 ...

- Koa源码分析(三) -- middleware机制的实现

Abstract 本系列是关于Koa框架的文章,目前关注版本是Koa v1.主要分为以下几个方面: Koa源码分析(一) -- generator Koa源码分析(二) -- co的实现 Koa源码分 ...

- koa源码阅读[2]-koa-router

koa源码阅读[2]-koa-router 第三篇,有关koa生态中比较重要的一个中间件:koa-router 第一篇:koa源码阅读-0第二篇:koa源码阅读-1-koa与koa-compose k ...

随机推荐

- pyppteer下

目录 启动pyppteer 切图 获取响应头,响应头状态,cookies 获取当前页面标题 获取页面html 第一种:获取整个页面html 第二种:只获取文本 注入JS,控制上下滚动 选择器 获取元素 ...

- 黑马vue学习的总结,vue笔记

cls:清除终端输出 $refs $http $route 使用this.$emit('show')来调用父方法

- 使用naxsi

naxsi简介 naxsi 是一个nginx 防病毒,防跨站,sql 注入的一个模块.nginx的一个waf ,应用防火墙.非常好配置. naxsi 安装 naxsi 在debina/ubuntu 上 ...

- spark机器学习从0到1基本的统计工具之(三)

给定一个数据集,数据分析师一般会先观察一下数据集的基本情况,称之为汇总统计或者概要性统计.一般的概要性统计用于概括一系列观测值,包括位置或集中趋势(比如算术平均值.中位数.众数和四分位均值),展型 ...

- MySQL事务及实现、隔离级别及锁与优化

事务 事务是应用程序中一系列严密的操作,所有操作必须成功完成,否则在每个操作中所作的所有更改都会被撤消.事务是逻辑上的一组操作,要么都执行,要么都不执行. ACID简介 原子性(Atomicity) ...

- 5.5 Go defer

5.5 Go defer 程序开发中经常要创建资源(数据库初始化连接,文件句柄,锁等),在程序执行完毕都必须得释放资源,Go提供了defer(延时机制)更方便.更及时的释放资源. 1.内置关键字def ...

- 百度编辑器ueditor异步载入的操作方法

http://www.dookay.com/zh-cn/n/928 百度编辑器ueditor异步载入的操作方法 Time:2014-09-30 | View:830 | Source:佚名 返回列表 ...

- POJ3436

题目链接:http://poj.org/problem?id=3436 题目大意: 一台电脑可以分成P个部分,在生产过程中,半成品电脑有的部分已经完成(记为1),而有的部分还没有完成(记为0).电脑生 ...

- vue-cli3或者4中如何正确的使用public中的图片

标题说的很清楚了,就是要使用public中的图片 那么为什么要把图片放到public中呢,其实官网上面也说了,要么是需要动态引入非常多的图片,特别是小图标,如果放在assert中的话,会被webpac ...

- C# 数据操作系列 - 19 FreeSql 入坑介绍

0. 前言 前几天FreeSql的作者向我推荐了FreeSql框架,想让我帮忙写个文章介绍一下.嗯,想不到我也能带个货了.哈哈,开个玩笑-看了下觉得设计的挺有意思的,所以就谢了这篇文章. 简单介绍一下 ...