JVM(Java虚拟机) 整理

JVM整体结构

本文主要说的是HotSpot虚拟机,

JVM 全称是 Java Virtual Machine,中文译名:Java虚拟机

简化一下:

Java字节码文件

Class文件本质上是一个以8位字节为基础单位的二进制流,各个数据项目严格按照顺序紧凑的排列在Class文件中,JVM根据其特定的规则解析该二进制数据,从而得到相关信息

Class文件采用一种伪结构来存储数据,它有两种类型:无符号数和表

首先从整体上看一下Java字节码文件所包含的内容:

初识Class文件、基础信息

package com.zixieqing;

public class KnowClass {

static int a = 0;

public static void main(String[] args) {

int b = a++;

System.out.println("b = " + b);

}

}

通过以下命令, 可以在当前所在路径下生成一个 .Class 文件

javac KnowClass.java

使用NotePad++的十六进制插件(HEX-Editor)打开编译后的Class文件,部分截图如下:

其中:

- 左边Address这一列:是当前文件中的地址

- 中间部分:是整个十六进制数据

- 右边Dump这一列:是编码之后的结果

对于中间部分数据:

- 文件开头的4个字节(“cafe babe”)就是所谓的“magic魔数”。唯有以"cafe babe"开头的Class文件方可被虚拟机所接受,这4个字节就是字节码文件的身份识别

文件是无法通过文件扩展名来确定文件类型的,文件扩展名可以随意修改,不影响文件的内容

软件使用文件的头几个字节(文件头)去校验文件的类型,如果软件不支持该种类型就会出错

Java字节码文件中,将文件头称为magic魔数

- 0000是编译器JDK版本的次版本号0,0034转化为十进制是52,是主版本号

主次版本号指的是编译字节码文件的JDK版本号

主版本号用来标识大版本号

JDK1.0-1.1使用了45.0-45.3,JDK1.2是46之后每升级一个大版本就加1;副版本号是当主版本号相同时作为区分不同

版本的标识,一般只需要关心主版本号

1.2之后大版本号计算方法就是:

主版本号 – 44

比如主版本号52就是52 - 44 = 8,即JDK8

以前用的 Java -version 命令也就可以验证

PS C:\Users\zixq\Desktop> java -version

java version "1.8.0_221"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

版本号的作用主要是判断当前字节码的版本和运行时的JDK是否兼容

主版本号不兼容导致的错误的两种解决方案:

1.升级JDK版本 (容易引发其他的兼容性问题,并且需要大量的测试)

2.将第三方依赖的版本号降低或者更换依赖,以满足JDK版本的要求 √ 建议采用

反编译Class文件

使用Java内置的一个反编译工具Javap可以反编译字节码文件, 用法:

Javap <options> <Classes>

其中<options>选项包括:

-help --help -? 输出此用法消息

-version 版本信息

-v -verbose 输出附加信息

-l 输出行号和本地变量表

-public 仅显示公共类和成员

-protected 显示受保护的/公共类和成员

-package 显示程序包/受保护的/公共类和成员 (默认)

-p -private 显示所有类和成员

-c 对代码进行反汇编

-s 输出内部类型签名

-sysinfo 显示正在处理的类的系统信息 (路径, 大小, 日期, MD5 散列)

-constants 显示最终常量

-Classpath <path> 指定查找用户类文件的位置

-cp <path> 指定查找用户类文件的位置

-bootClasspath <path> 覆盖引导类文件的位置

输入命令Javap -verbose -p KnowClass.Class查看输出内容:

Classfile /E:/Study/JVM-Demo/out/production/JVM-Demo/com/zixieqing/KnowClass.class // Class文件当前所在位置

Last modified 2023-10-31; size 862 bytes // 最后修改时间、文件大小

MD5 checksum 1b6100d02bb70d920adceac139839609 // MD5值

Compiled from "KnowClass.java" // 编译自哪个文件

public class com.zixieqing.KnowClass // 类全限定名

minor version: 0 // 次版本号

major version: 52 // 主版本号

flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER // 该类的访问标志 一会儿单独说明有哪些

Constant pool: // 常量池

#1 = Methodref #12.#30 // java/lang/Object."<init>":()V

#2 = Fieldref #11.#31 // com/zixieqing/KnowClass.a:I

#3 = Fieldref #32.#33 // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;

#4 = Class #34 // java/lang/StringBuilder

#5 = Methodref #4.#30 // java/lang/StringBuilder."<init>":()V

#6 = String #35 // b =

#7 = Methodref #4.#36 // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#8 = Methodref #4.#37 // java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;

#9 = Methodref #4.#38 // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;

#10 = Methodref #39.#40 // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V

#11 = Class #41 // com/zixieqing/KnowClass

#12 = Class #42 // java/lang/Object

#13 = Utf8 a

#14 = Utf8 I

#15 = Utf8 <init>

#16 = Utf8 ()V

#17 = Utf8 Code

#18 = Utf8 LineNumberTable

#19 = Utf8 LocalVariableTable

#20 = Utf8 this

#21 = Utf8 Lcom/zixieqing/KnowClass;

#22 = Utf8 main

#23 = Utf8 ([Ljava/lang/String;)V

#24 = Utf8 args

#25 = Utf8 [Ljava/lang/String;

#26 = Utf8 b

#27 = Utf8 <clinit>

#28 = Utf8 SourceFile

#29 = Utf8 KnowClass.java

#30 = NameAndType #15:#16 // "<init>":()V

#31 = NameAndType #13:#14 // a:I

#32 = Class #43 // java/lang/System

#33 = NameAndType #44:#45 // out:Ljava/io/PrintStream;

#34 = Utf8 java/lang/StringBuilder

#35 = Utf8 b =

#36 = NameAndType #46:#47 // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#37 = NameAndType #46:#48 // append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;

#38 = NameAndType #49:#50 // toString:()Ljava/lang/String;

#39 = Class #51 // java/io/PrintStream

#40 = NameAndType #52:#53 // println:(Ljava/lang/String;)V

#41 = Utf8 com/zixieqing/KnowClass

#42 = Utf8 java/lang/Object

#43 = Utf8 java/lang/System

#44 = Utf8 out

#45 = Utf8 Ljava/io/PrintStream;

#46 = Utf8 append

#47 = Utf8 (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#48 = Utf8 (I)Ljava/lang/StringBuilder;

#49 = Utf8 toString

#50 = Utf8 ()Ljava/lang/String;

#51 = Utf8 java/io/PrintStream

#52 = Utf8 println

#53 = Utf8 (Ljava/lang/String;)V

{

static int a;

descriptor: I

flags: ACC_STATIC

public com.zixieqing.KnowClass(); // 方法表集合,就是前面看Class整体中说的“方法”

descriptor: ()V

flags: ACC_PUBLIC

Code:

stack=1, locals=1, args_size=1

0: aload_0

1: invokespecial #1 // Method java/lang/Object."<init>":()V

4: return

LineNumberTable:

line 12: 0

LocalVariableTable:

Start Length Slot Name Signature

0 5 0 this Lcom/zixieqing/KnowClass;

public static void main(java.lang.String[]); // 方法表集合 一会儿说明

descriptor: ([Ljava/lang/String;)V

flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC

Code:

stack=3, locals=2, args_size=1

0: getstatic #2 // Field a:I

3: dup

4: iconst_1

5: iadd

6: putstatic #2 // Field a:I

9: istore_1

10: getstatic #3 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;

13: new #4 // class java/lang/StringBuilder

16: dup

17: invokespecial #5 // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V

20: ldc #6 // String b =

22: invokevirtual #7 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

25: iload_1

26: invokevirtual #8 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;

29: invokevirtual #9 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;

32: invokevirtual #10 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V

35: return

LineNumberTable:

line 16: 0

line 18: 10

line 19: 35

LocalVariableTable:

Start Length Slot Name Signature

0 36 0 args [Ljava/lang/String;

10 26 1 b I

static {};

descriptor: ()V

flags: ACC_STATIC

Code:

stack=1, locals=0, args_size=0

0: iconst_0

1: putstatic #2 // Field a:I

4: return

LineNumberTable:

line 13: 0

}

SourceFile: "KnowClass.java" // 资源文件名 即源代码的文件名

上面提到了类的访问标志:ACC_PUBLIC, ACC_SUPER,访问标志的含义如下:

| 标志名称 | 标志值 | 含义 |

|---|---|---|

| ACC_PUBLIC | 0x0001 | 是否为Public类型 |

| ACC_FINAL | 0x0010 | 是否被声明为final,只有类可以设置 |

| ACC_SUPER | 0x0020 | 是否允许使用invokespecial字节码指令的新语义. |

| ACC_INTERFACE | 0x0200 | 标志这是一个接口 |

| ACC_ABSTRACT | 0x0400 | 是否为abstract类型,对于接口或者抽象类来说,次标志值为真,其他类型为假 |

| ACC_SYNTHETIC | 0x1000 | 标志这个类并非由用户代码产生 |

| ACC_ANNOTATION | 0x2000 | 标志这是一个注解 |

| ACC_ENUM | 0x4000 | 标志这是一个枚举 |

常量池

Constant pool意为常量池

常量池中的数据都有一个编号,编号从1开始。在字段或者字节码指令中通过编号可以快速的找到对应的数据

字节码指令中通过编号引用到常量池的过程称之为“符号引用”

常量池可以理解成Class文件中的资源仓库,主要存放的是两大类常量:字面量(Literal)和符号引用(Symbolic References),字面量类似于Java中的常量概念,如文本字符串,final常量等,而符号引用则属于编译原理方面的概念,包括以下三种:

- 类和接口的全限定名(Fully Qualified Name)

- 字段的名称和描述符号(Descriptor)

- 方法的名称和描述符

不同于C/C++,,JVM是在加载Class文件的时候才进行的动态链接,也就是说这些字段和方法符号引用只有在运行期转换后才能获得真正的内存入口地址,当虚拟机运行时,需要从常量池获得对应的符号引用,再在类创建或运行时解析并翻译到具体的内存地址中。如上一节反编译的文件中的常量池:

Constant pool: // 常量池

#1 = Methodref #12.#30 // java/lang/Object."<init>":()V

#2 = Fieldref #11.#31 // com/zixieqing/KnowClass.a:I

#3 = Fieldref #32.#33 // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;

#4 = Class #34 // java/lang/StringBuilder

#5 = Methodref #4.#30 // java/lang/StringBuilder."<init>":()V

#6 = String #35 // b =

#7 = Methodref #4.#36 // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#8 = Methodref #4.#37 // java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;

#9 = Methodref #4.#38 // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;

#10 = Methodref #39.#40 // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V

#11 = Class #41 // com/zixieqing/KnowClass

#12 = Class #42 // java/lang/Object

#13 = Utf8 a

#14 = Utf8 I

#15 = Utf8 <init>

#16 = Utf8 ()V

#17 = Utf8 Code

#18 = Utf8 LineNumberTable

#19 = Utf8 LocalVariableTable

#20 = Utf8 this

#21 = Utf8 Lcom/zixieqing/KnowClass;

#22 = Utf8 main

#23 = Utf8 ([Ljava/lang/String;)V

#24 = Utf8 args

#25 = Utf8 [Ljava/lang/String;

#26 = Utf8 b

#27 = Utf8 <clinit>

#28 = Utf8 SourceFile

#29 = Utf8 KnowClass.java

#30 = NameAndType #15:#16 // "<init>":()V

#31 = NameAndType #13:#14 // a:I

#32 = Class #43 // java/lang/System

#33 = NameAndType #44:#45 // out:Ljava/io/PrintStream;

#34 = Utf8 java/lang/StringBuilder

#35 = Utf8 b =

#36 = NameAndType #46:#47 // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#37 = NameAndType #46:#48 // append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;

#38 = NameAndType #49:#50 // toString:()Ljava/lang/String;

#39 = Class #51 // java/io/PrintStream

#40 = NameAndType #52:#53 // println:(Ljava/lang/String;)V

#41 = Utf8 com/zixieqing/KnowClass

#42 = Utf8 java/lang/Object

#43 = Utf8 java/lang/System

#44 = Utf8 out

#45 = Utf8 Ljava/io/PrintStream;

#46 = Utf8 append

#47 = Utf8 (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

#48 = Utf8 (I)Ljava/lang/StringBuilder;

#49 = Utf8 toString

#50 = Utf8 ()Ljava/lang/String;

#51 = Utf8 java/io/PrintStream

#52 = Utf8 println

#53 = Utf8 (Ljava/lang/String;)V

第一个常量是一个方法定义,指向了第12和第30个常量。以此类推查看第12和第30个常量最后可以拼接成第一个常量右侧的注释内容:

// java/lang/Object."<init>":()V

这段可以理解为该类的实例构造器的声明,由于Main类没有重写构造方法,所以调用的是父类的构造方法。此处也说明了Main类的直接父类是Object,该方法默认返回值是V, 也就是void,无返回值

第二个常量同理可得:

#2 = Fieldref #11.#31 // com/zixieqing/KnowClass.a:I

#11 = Class #41 // com/zixieqing/KnowClass

#13 = Utf8 a

#14 = Utf8 I

#41 = Utf8 com/zixieqing/KnowClass

#31 = NameAndType #13:#14 // a:I

此处声明了一个字段a,类型为I,I即为int类型。关于字节码的类型对应如下:

| 标识字符 | 含义 | 备注 |

|---|---|---|

| B | 基本类型byte | |

| C | 基本类型char | |

| D | 基本类型double | |

| F | 基本类型float | |

| I | 基本类型int | |

| J | 基本类型long | 特殊记 |

| S | 基本类型short | |

| Z | 基本类型boolean | 特殊记 |

| V | 特殊类型void | |

| L | 对象类型,以分号结尾,如LJava/lang/Object; | 特殊记 |

对于数组类型,每一位使用一个前置的[字符来描述,如定义一个Java.lang.String[][]类型的二维数组,将被记录为[[LJava/lang/String;

方法表集合

在常量池之后的是对类内部的方法描述,在字节码中以表的集合形式表现,暂且不管字节码文件的16进制文件内容如何,我们直接看反编译后的内容

static int a;

descriptor: I

flags: ACC_STATIC

此处声明了一个static的变量a,类型为int

public com.zixieqing.KnowClass(); // 方法表集合,就是前面看Class整体中说的“方法”

descriptor: ()V

flags: ACC_PUBLIC

Code:

stack=1, locals=1, args_size=1

0: aload_0

1: invokespecial #1 // Method java/lang/Object."<init>":()V

4: return

LineNumberTable:

line 12: 0

LocalVariableTable:

Start Length Slot Name Signature

0 5 0 this Lcom/zixieqing/KnowClass;

这里是构造方法:KnowClass(),返回值为void, 权限修饰符为public

code内的主要属性为:

- stack::最大操作数栈,JVM运行时会根据这个值来分配栈帧(Frame)中的操作栈深度,此处为1

- locals::局部变量所需的存储空间,单位为Slot, Slot是虚拟机为局部变量分配内存时所使用的最小单位,为4个字节大小,方法参数(包括实例方法中的隐藏参数this),显示异常处理器的参数(try catch中的catch块所定义的异常),方法体中定义的局部变量都需要使用局部变量表来存放。值得一提的是,locals的大小并不一定等于所有局部变量所占的Slot之和,因为局部变量中的Slot是可以重用的

- args_size::方法参数的个数,这里是1,因为每个实例方法都会有一个隐藏参数this

- attribute_info::方法体内容,0,1,4为字节码"行号",该段代码的意思是将第一个引用类型本地变量推送至栈顶,然后执行该类型的实例方法,也就是常量池存放的第一个变量,也就是注释里的

Java/lang/Object."":()V, 然后执行返回语句,结束方法 - LineNumberTable::该属性的作用是描述源码行号与字节码行号(字节码偏移量)之间的对应关系。可以使用

-g:none或-g:lines选项来取消或要求生成这项信息,如果选择不生成LineNumberTable,当程序运行异常时将无法获取到发生异常的源码行号,也无法按照源码的行数来调试程序 - LocalVariableTable:该属性的作用是描述帧栈中局部变量与源码中定义的变量之间的关系。可以使用

-g:none或-g:vars来取消或生成这项信息,如果没有生成这项信息,那么当别人引用这个方法时,将无法获取到参数名称,取而代之的是arg0, arg1这样的占位符

start 表示该局部变量在哪一行开始可见

length 表示可见行数 start和length也可以称之为变量的作用域。从字节码的start 到 length行这个作用域里该变量一直有效/可见

Slot 代表所在帧栈位置/变量槽的索引

Name 变量名称

Signature 类型签名/变量类型 就是前面“常量池”中说的字节码的类型

上面Code中有一个小东西:0: aload_0,这里的 aload_0 叫做虚拟机字节码指令

关于更多虚拟机字节码指令,也可以在《深入理解Java虚拟机 :JVM高级特性与最佳实践-附录B》中获取

这里说几个最基本的虚拟机字节码指令:

再来个示例:

字节码常用工具

javap命令

这个命令前面已经玩过

javap是JDK自带的反编译工具,可以通过控制台查看字节码文件的内容。适合在服务器上查看字节码文件内容

直接输入javap查看所有参数

输入 javap -v 字节码文件名称 查看具体的字节码信息。(如果jar包需要先使用 jar –xvf 命令解压)

jclasslib工具

- exe方式安装:https://github.com/ingokegel/jclasslib

- IDEA集成插件:直接在IDEA的plugins中搜索jclasslib即可

注意点:源代码改变之后需要重编译,然后刷新jclasslib,否则看到的就是旧的class文件

附加:遇到不会的虚拟机字节码指令时,可以通过jclasslib中右键对应指令,跳入官方文档查看描述

阿里Arthas

Arthas 是一款线上监控诊断产品,通过全局视角实时查看应用 load、内存、gc、线程的状态信息,并能在不修改应用代码的情况下,对业务问题进行诊断,大大提升线上问题排查效率

官网:https://arthas.aliyun.com/doc/

- 下载jar包,运行jar包:本地查看就下载jar包到本地,Linux中查看线上代码就丢在Linux中即可

java -jar xxx.jar

进入后使用示例:更多命令参考官网 https://arthas.aliyun.com/doc/commands.html

dump 类的全限定名 命令含义:dump已加载类的字节码文件到特定目录

场景:线上查看Class文件,就可选择将此Class文件整到自己规定的目录中去

jad 类的全限定名 命令含义:反编译已加载类的源码

场景:BUG修复,然后上线,但BUG还在,就可选择此命令将Class文件反编译为源代码(即xxxx.java文件)

然后看部署的是修复好BUG的代码 还是 旧代码

字节码增强技术

声明:本章节内容转载于 https://www.pdai.tech/md/java/jvm/java-jvm-class-enhancer.html

字节码增强技术

在上文中,着重介绍了字节码的结构,这为我们了解字节码增强技术的实现打下了基础。字节码增强技术就是一类对现有字节码进行修改或者动态生成全新字节码文件的技术。接下来,我们将从最直接操纵字节码的实现方式开始深入进行剖析

ASM

对于需要手动操纵字节码的需求,可以使用ASM,它可以直接生产 .Class字节码文件,也可以在类被加载入JVM之前动态修改类行为(如下图所示)ASM的应用场景有AOP(Cglib就是基于ASM)、热部署、修改其他jar包中的类等。当然,涉及到如此底层的步骤,实现起来也比较麻烦。接下来,本文将介绍ASM的两种API,并用ASM来实现一个比较粗糙的AOP。但在此之前,为了让大家更快地理解ASM的处理流程,强烈建议读者先对访问者模式进行了解。简单来说,访问者模式主要用于修改或操作一些数据结构比较稳定的数据,而通过第一章,我们知道字节码文件的结构是由JVM固定的,所以很适合利用访问者模式对字节码文件进行修改

ASM API

核心API

ASM Core API可以类比解析XML文件中的SAX方式,不需要把这个类的整个结构读取进来,就可以用流式的方法来处理字节码文件,好处是非常节约内存,但是编程难度较大。然而出于性能考虑,一般情况下编程都使用Core AP。I在Core API中有以下几个关键类:

- ClassReader:用于读取已经编译好的.Class文件

- ClassWriter:用于重新构建编译后的类,如修改类名、属性以及方法,也可以生成新的类的字节码文件

- 各种Visitor类:如上所述,Core API根据字节码从上到下依次处理,对于字节码文件中不同的区域有不同的Visitor,比如用于访问方法的MethodVisitor、用于访问类变量的FieldVisitor、用于访问注解的AnnotationVisitor等。为了实现AOP,重点要使用的是MethodVisitor

树形API

ASM Tree API可以类比解析XML文件中的DOM方式,把整个类的结构读取到内存中,缺点是消耗内存多,但是编程比较简单。Tree Api不同于Core API,Tree API通过各种Node类来映射字节码的各个区域,类比DOM节点,就可以很好地理解这种编程方式

直接利用ASM实现AOP

利用ASM的Core API来增强类,这里不纠结于AOP的专业名词如切片、通知,只实现在方法调用前、后增加逻辑,通俗易懂且方便理解,首先定义需要被增强的Base类:其中只包含一个process()方法,方法内输出一行“process”。增强后,我们期望的是,方法执行前输出“start”,之后输出”end”

public Class Base {

public void process(){

System.out.println("process");

}

}

为了利用ASM实现AOP,需要定义两个类:一个是MyClassVisitor类,用于对字节码的visit以及修改;另一个是Generator类,在这个类中定义ClassReader和ClassWriter,其中的逻辑是,ClassReader读取字节码,然后交给MyClassVisitor类处理,处理完成后由ClassWriter写字节码并将旧的字节码替换掉,Generator类较简单,我们先看一下它的实现,如下所示,然后重点解释MyClassVisitor类

import org.objectweb.asm.ClassReader;

import org.objectweb.asm.ClassVisitor;

import org.objectweb.asm.ClassWriter;

public Class Generator {

public static void main(String[] args) throws Exception {

// 读取

ClassReader ClassReader = new ClassReader("meituan/bytecode/asm/Base");

ClassWriter ClassWriter = new ClassWriter(ClassWriter.COMPUTE_MAXS);

// 处理

ClassVisitor ClassVisitor = new MyClassVisitor(ClassWriter);

ClassReader.accept(ClassVisitor, ClassReader.SKIP_DEBUG);

byte[] data = ClassWriter.toByteArray();

// 输出

File f = new File("operation-server/target/Classes/meituan/bytecode/asm/Base.Class");

FileOutputStream fout = new FileOutputStream(f);

fout.write(data);

fout.close();

System.out.println("now generator cc success!!!!!");

}

}

MyClassVisitor继承自ClassVisitor,用于对字节码的观察,它还包含一个内部类MyMethodVisitor,继承自MethodVisitor,用于对类内方法的观察,它的整体代码如下:

import org.objectweb.asm.ClassVisitor;

import org.objectweb.asm.MethodVisitor;

import org.objectweb.asm.Opcodes;

public Class MyClassVisitor extends ClassVisitor implements Opcodes {

public MyClassVisitor(ClassVisitor cv) {

super(ASM5, cv);

}

@Override

public void visit(int version, int access, String name, String signature,

String superName, String[] interfaces) {

cv.visit(version, access, name, signature, superName, interfaces);

}

@Override

public MethodVisitor visitMethod(int access, String name, String desc, String signature, String[] exceptions) {

MethodVisitor mv = cv.visitMethod(access, name, desc, signature,exceptions);

// Base类中有两个方法:无参构造以及process方法,这里不增强构造方法

if (!name.equals("<init>") && mv != null) {

mv = new MyMethodVisitor(mv);

}

return mv;

}

Class MyMethodVisitor extends MethodVisitor implements Opcodes {

public MyMethodVisitor(MethodVisitor mv) {

super(Opcodes.ASM5, mv);

}

@Override

public void visitCode() {

super.visitCode();

mv.visitFieldInsn(GETSTATIC, "Java/lang/System", "out", "LJava/io/PrintStream;");

mv.visitLdcInsn("start");

mv.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "Java/io/PrintStream", "println", "(LJava/lang/String;)V", false);

}

@Override

public void visitInsn(int opcode) {

if ((opcode >= Opcodes.IRETURN && opcode <= Opcodes.RETURN)

|| opcode == Opcodes.ATHROW) {

// 方法在返回之前,打印"end"

mv.visitFieldInsn(GETSTATIC, "Java/lang/System", "out", "LJava/io/PrintStream;");

mv.visitLdcInsn("end");

mv.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, "Java/io/PrintStream", "println", "(LJava/lang/String;)V", false);

}

mv.visitInsn(opcode);

}

}

}

利用这个类就可以实现对字节码的修改详细解读其中的代码,对字节码做修改的步骤是:

- 首先通过MyClassVisitor类中的visitMethod方法,判断当前字节码读到哪一个方法了跳过构造方法

<init>后,将需要被增强的方法交给内部类MyMethodVisitor来进行处理 - 接下来,进入内部类MyMethodVisitor中的visitCode方法,它会在ASM开始访问某一个方法的Code区时被调用,重写visitCode方法,将AOP中的前置逻辑就放在这里,MyMethodVisitor继续读取字节码指令,每当ASM访问到无参数指令时,都会调用MyMethodVisitor中的visitInsn方法,我们判断了当前指令是否为无参数的“return”指令,如果是就在它的前面添加一些指令,也就是将AOP的后置逻辑放在该方法中

- 综上,重写MyMethodVisitor中的两个方法,就可以实现AOP了,而重写方法时就需要用ASM的写法,手动写入或者修改字节码,通过调用methodVisitor的visitXXXXInsn()方法就可以实现字节码的插入,XXXX对应相应的操作码助记符类型,比如mv.visitLdcInsn(“end”)对应的操作码就是ldc “end”,即将字符串“end”压入栈 完成这两个visitor类后,运行Generator中的main方法完成对Base类的字节码增强,增强后的结果可以在编译后的target文件夹中找到Base.Class文件进行查看,可以看到反编译后的代码已经改变了然后写一个测试类MyTest,在其中new Base(),并调用base.process()方法,可以看到下图右侧所示的AOP实现效果:

ASM工具

利用ASM手写字节码时,需要利用一系列visitXXXXInsn()方法来写对应的助记符,所以需要先将每一行源代码转化为一个个的助记符,然后通过ASM的语法转换为visitXXXXInsn(),这种写法第一步将源码转化为助记符就已经够麻烦了,不熟悉字节码操作集合的话,需要我们将代码编译后再反编译,才能得到源代码对应的助记符;第二步利用ASM写字节码时,如何传参也很令人头疼,ASM社区也知道这两个问题,所以提供了工具ASM Byte Code Outline

安装后,右键选择“Show Bytecode Outline”,在新标签页中选择“ASMified”这个tab,如下图所示,就可以看到这个类中的代码对应的ASM写法了,图中上下两个红框分别对应AOP中的前置逻辑与后置逻辑,将这两块直接复制到visitor中的visitMethod()以及visitInsn()方法中,就可以了

Javassist

ASM是在指令层次上操作字节码的,阅读上文后,我们的直观感受是在指令层次上操作字节码的框架实现起来比较晦涩,故除此之外,我们再简单介绍另外一类框架:强调源代码层次操作字节码的框架Javassist

利用Javassist实现字节码增强时,可以无须关注字节码刻板的结构,其优点就在于编程简单直接使用Java编码的形式,而不需要了解虚拟机指令,就能动态改变类的结构或者动态生成类,其中最重要的是ClassPool、CtClass、CtMethod、CtField这四个类:

- CtClass(compile-time Class):编译时类信息,它是一个Class文件在代码中的抽象表现形式,可以通过一个类的全限定名来获取一个CtClass对象,用来表示这个类文件

- ClassPool:从开发视角来看,ClassPool是一张保存CtClass信息的HashTable,key为类名,value为类名对应的CtClass对象,当我们需要对某个类进行修改时,就是通过pool.getCtClass(“ClassName”)方法从pool中获取到相应的CtClass

- CtMethod、CtField:这两个比较好理解,对应的是类中的方法和属性

了解这四个类后,我们可以写一个小Demo来展示Javassist简单、快速的特点,我们依然是对Base中的process()方法做增强,在方法调用前后分别输出”start”和”end”,实现代码如下,我们需要做的就是从pool中获取到相应的CtClass对象和其中的方法,然后执行method.insertBefore和insertAfter方法,参数为要插入的Java代码,再以字符串的形式传入即可,实现起来也极为简单

import com.meituan.mtrace.agent.Javassist.*;

public Class JavassistTest {

public static void main(String[] args) throws NotFoundException, CannotCompileException, IllegalAccessException, InstantiationException, IOException {

ClassPool cp = ClassPool.getDefault();

CtClass cc = cp.get("meituan.bytecode.Javassist.Base");

CtMethod m = cc.getDeclaredMethod("process");

m.insertBefore("{ System.out.println(\"start\"); }");

m.insertAfter("{ System.out.println(\"end\"); }");

Class c = cc.toClass();

cc.writeFile("/Users/zen/projects");

Base h = (Base)c.newInstance();

h.process();

}

}

运行时类的重载

问题引出

上一章重点介绍了两种不同类型的字节码操作框架,且都利用它们实现了较为粗糙的AOP。其实,为了方便大家理解字节码增强技术,在上文中我们避重就轻将ASM实现AOP的过程分为了两个main方法:第一个是利用MyClassVisitor对已编译好的Class文件进行修改,第二个是new对象并调用,这期间并不涉及到JVM运行时对类的重加载,而是在第一个main方法中,通过ASM对已编译类的字节码进行替换,在第二个main方法中,直接使用已替换好的新类信息,另外在Javassist的实现中,我们也只加载了一次Base类,也不涉及到运行时重加载类

如果我们在一个JVM中,先加载了一个类,然后又对其进行字节码增强并重新加载会发生什么呢?模拟这种情况,只需要我们在上文中Javassist的Demo中main()方法的第一行添加Base b=new Base(),即在增强前就先让JVM加载Base类,然后在执行到c.toClass()方法时会抛出错误,如下图20所示跟进c.toClass()方法中,我们会发现它是在最后调用了ClassLoader的native方法defineClass()时报错,也就是说,JVM是不允许在运行时动态重载一个类的

显然,如果只能在类加载前对类进行强化,那字节码增强技术的使用场景就变得很窄了。我们期望的效果是:在一个持续运行并已经加载了所有类的JVM中,还能利用字节码增强技术对其中的类行为做替换并重新加载,为了模拟这种情况,我们将Base类做改写,在其中编写main方法,每五秒调用一次process()方法,在process()方法中输出一行“process”

我们的目的就是,在JVM运行中的时候,将process()方法做替换,在其前后分别打印“start”和“end”,也就是在运行中时,每五秒打印的内容由”process”变为打印”start process end”。那如何解决JVM不允许运行时重加载类信息的问题呢?为了达到这个目的,我们接下来一一来介绍需要借助的Java类库

import Java.lang.management.ManagementFactory;

public Class Base {

public static void main(String[] args) {

String name = ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getName();

String s = name.split("@")[0];

// 打印当前Pid

System.out.println("pid:"+s);

while (true) {

try {

Thread.sleep(5000L);

} catch (Exception e) {

break;

}

process();

}

}

public static void process() {

System.out.println("process");

}

}

Instrument

instrument是JVM提供的一个可以修改已加载类的类库,专门为Java语言编写的插桩服务,提供支持它需要依赖JVMTI的Attach API机制实现,JVMTI这一部分,我们将在下一小节进行介绍,在JDK 1.6以前,instrument只能在JVM刚启动开始加载类时生效,而在JDK 1.6之后,instrument支持了在运行时对类定义的修改,要使用instrument的类修改功能,我们需要实现它提供的ClassFileTransformer接口,定义一个类文件转换器,接口中的transform()方法会在类文件被加载时调用,而在transform方法里,我们可以利用上文中的ASM或Javassist对传入的字节码进行改写或替换,生成新的字节码数组后返回

我们定义一个实现了ClassFileTransformer接口的类TestTransformer,依然在其中利用Javassist对Base类中的process()方法进行增强,在前后分别打印“start”和“end”,代码如下:

import Java.lang.instrument.ClassFileTransformer;

public Class TestTransformer implements ClassFileTransformer {

@Override

public byte[] transform(ClassLoader loader, String ClassName, Class<?> ClassBeingRedefined, ProtectionDomain protectionDomain, byte[] ClassfileBuffer) {

System.out.println("Transforming " + ClassName);

try {

ClassPool cp = ClassPool.getDefault();

CtClass cc = cp.get("meituan.bytecode.JVMti.Base");

CtMethod m = cc.getDeclaredMethod("process");

m.insertBefore("{ System.out.println(\"start\"); }");

m.insertAfter("{ System.out.println(\"end\"); }");

return cc.toBytecode();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return null;

}

}

现在有了Transformer,那么它要如何注入到正在运行的JVM呢?还需要定义一个Agent,借助Agent的能力将Instrument注入到JVM中,我们将在下一小节介绍Agent,现在要介绍的是Agent中用到的另一个类Instrumentation,在JDK 1.6之后,Instrumentation可以做启动后的Instrument、本地代码(Native Code)的Instrument,以及动态改变Classpath等等。我们可以向Instrumentation中添加上文中定义的Transformer,并指定要被重加载的类,代码如下所示这样,当Agent被Attach到一个JVM中时,就会执行类字节码替换并重载入JVM的操作

import Java.lang.instrument.Instrumentation;

public Class TestAgent {

public static void agentmain(String args, Instrumentation inst) {

//指定我们自己定义的Transformer,在其中利用Javassist做字节码替换

inst.addTransformer(new TestTransformer(), true);

try {

//重定义类并载入新的字节码

inst.retransformClasses(Base.Class);

System.out.println("Agent Load Done.");

} catch (Exception e) {

System.out.println("agent load failed!");

}

}

}

JVMTI & Agent & Attach API

上一小节中,我们给出了Agent类的代码,追根溯源需要先介绍JPDA(Java Platform Debugger Architecture)如果JVM启动时开启了JPDA,那么类是允许被重新加载的,在这种情况下,已被加载的旧版本类信息可以被卸载,然后重新加载新版本的类。正如JDPA名称中的Debugger,JDPA其实是一套用于调试Java程序的标准,任何JDK都必须实现该标准

JPDA定义了一整套完整的体系,它将调试体系分为三部分,并规定了三者之间的通信接口,三部分由低到高分别是Java 虚拟机工具接口(JVMTI),Java 调试协议(JDWP)以及 Java 调试接口(JDI),三者之间的关系如下图所示:

现在回到正题,我们可以借助JVMTI的一部分能力,帮助动态重载类信息JVM TI(JVM TOOL INTERFACE,JVM工具接口)是JVM提供的一套对JVM进行操作的工具接口通过JVMTI,可以实现对JVM的多种操作,它通过接口注册各种事件勾子,在JVM事件触发时,同时触发预定义的勾子,以实现对各个JVM事件的响应,事件包括类文件加载、异常产生与捕获、线程启动和结束、进入和退出临界区、成员变量修改、GC开始和结束、方法调用进入和退出、临界区竞争与等待、VM启动与退出等等

而Agent就是JVMTI的一种实现,Agent有两种启动方式,一是随Java进程启动而启动,经常见到的Java -agentlib就是这种方式;二是运行时载入,通过attach API,将模块(jar包)动态地Attach到指定进程id的Java进程内

Attach API 的作用是提供JVM进程间通信的能力,比如说我们为了让另外一个JVM进程把线上服务的线程Dump出来,会运行jstack或jmap的进程,并传递pid的参数,告诉它要对哪个进程进行线程Dump,这就是Attach API做的事情在下面,我们将通过Attach API的loadAgent()方法,将打包好的Agent jar包动态Attach到目标JVM上具体实现起来的步骤如下:

- 定义Agent,并在其中实现AgentMain方法,如上一小节中定义的代码块7中的TestAgent类;

- 然后将TestAgent类打成一个包含MANIFEST.MF的jar包,其中MANIFEST.MF文件中将Agent-Class属性指定为TestAgent的全限定名,如下图所示;

- 最后利用Attach API,将我们打包好的jar包Attach到指定的JVM pid上,代码如下:

import com.sun.tools.attach.VirtualMachine;

public Class Attacher {

public static void main(String[] args) throws AttachNotSupportedException, IOException, AgentLoadException, AgentInitializationException {

// 传入目标 JVM pid

VirtualMachine vm = VirtualMachine.attach("39333");

vm.loadAgent("/Users/zen/operation_server_jar/operation-server.jar");

}

}

- 由于在MANIFEST.MF中指定了Agent-Class,所以在Attach后,目标JVM在运行时会走到TestAgent类中定义的agentmain()方法,而在这个方法中,我们利用Instrumentation,将指定类的字节码通过定义的类转化器TestTransformer做了Base类的字节码替换(通过Javassist),并完成了类的重新加载由此,我们达成了“在JVM运行时,改变类的字节码并重新载入类信息”的目的

以下为运行时重新载入类的效果:先运行Base中的main()方法,启动一个JVM,可以在控制台看到每隔五秒输出一次”process”接着执行Attacher中的main()方法,并将上一个JVM的pid传入此时回到上一个main()方法的控制台,可以看到现在每隔五秒输出”process”前后会分别输出”start”和”end”,也就是说完成了运行时的字节码增强,并重新载入了这个类

使用场景

至此,字节码增强技术的可使用范围就不再局限于JVM加载类前了。通过上述几个类库,我们可以在运行时对JVM中的类进行修改并重载了。通过这种手段,可以做的事情就变得很多了:

- 热部署:不部署服务而对线上服务做修改,可以做打点、增加日志等操作

- Mock:测试时候对某些服务做Mock

- 性能诊断工具:比如bTrace就是利用Instrument,实现无侵入地跟踪一个正在运行的JVM,监控到类和方法级别的状态信息

总结

字节码增强技术相当于是一把打开运行时JVM的钥匙,利用它可以动态地对运行中的程序做修改,也可以跟踪JVM运行中程序的状态。此外,我们平时使用的动态代理、AOP也与字节码增强密切相关,它们实质上还是利用各种手段生成符合规范的字节码文件。综上所述,掌握字节码增强后可以高效地定位并快速修复一些棘手的问题(如线上性能问题、方法出现不可控的出入参需要紧急加日志等问题),也可以在开发中减少冗余代码,大大提高开发效率

类的生命周期

整个流程如下:

注意:加载、验证、准备和初始化这四个阶段发生的顺序是确定的,而解析阶段则不一定,它在某些情况下可以在初始化阶段之后开始,这是为了支持Java语言的运行时绑定(也称为动态绑定或晚期绑定)。另外:这里的几个阶段是按顺序开始,而不是按顺序进行或完成,因为这些阶段通常都是互相交叉地混合进行的,通常在一个阶段执行的过程中调用或激活另一个阶段

加载:查找并加载类的二进制数据

加载是类加载过程的第一个阶段,在加载阶段,虚拟机需要完成以下三件事情:

- 类加载器根据类的全限定名通过不同的渠道以二进制流的方式获取字节码信息。如下列的不同渠道:

- 从本地系统中直接加载

- 通过网络下载.Class文件

- 从zip,jar等归档文件中加载.Class文件

- 从专有数据库中提取.Class文件

- 将Java源文件动态编译为.Class文件

- 将这个字节流所代表的静态存储结构转化为方法区的运行时数据结构,生成一个InstanceKlass对象,保存类的所有信息,里边还包含实现特定功能比如多态的信息。

- Java虚拟机会在堆中生成一份与方法区中数据“类似”的java.lang.Class对象,作为对方法区中相关数据的访问入口。

作用:在Java代码中去获取类的信息以及存储静态字段的数据(这里的静态字段是说的JDK8及之后的Java虚拟机的设计)

PS:堆中生成的java.lang.Class对象信息是方法区中生成的InstanceKlass对象信息的浓缩版,也就是将方法区InstanceKlass中程序员不需要的信息剔除就成为堆中的java.lang.Class对象信息

对于开发者来说,只需要访问堆中的Class对象而不需要访问方法区中所有信息。这样Java虚拟机就能很好地控制开发者访问数据的范围

注意:类加载器并不需要等到某个类被“首次主动使用”时再加载它,JVM规范允许类加载器在预料某个类将要被使用时就预先加载它,如果在预先加载的过程中遇到了 .Class文件 缺失或存在错误,类加载器必须在程序首次主动使用该类时才报告错误(LinkageError错误),如果这个类一直没有被程序主动使用,那么类加载器就不会报告错误

既然要加载类,那是怎么加载的就得了解了,而这就不得不了解“JVM类加载机制”了

JVM类加载机制

类加载器的分类

类加载器(ClassLoader)是Java虚拟机提供给应用程序去实现获取类和接口字节码数据的技术。

类加载器只参与加载过程中的字节码获取并加载到内存这一部分。

类加载器分为两类,一类是Java代码中实现的,一类是Java虚拟机底层源码实现的。

类加载器的设计JDK8和8之后的版本差别较大,JDK8及之前的版本中默认的类加载器有如下几种:

查找类加载器

- Arthas关于中类加载器的详细信息的查看方式。Arthas之classloader命令官网说明

classloader # 查看 classloader 的继承树,urls,类加载信息,使用 classloader 去获取资源

参数说明:

| 参数名称 | 参数说明 |

|---|---|

| [l] | 按类加载实例进行统计 |

| [t] | 打印所有 ClassLoader 的继承树 |

| [a] | 列出所有 ClassLoader 加载的类,请谨慎使用 |

[c:] |

ClassLoader 的 hashcode |

[classLoaderClass:] |

指定执行表达式的 ClassLoader 的 class name |

[c: r:] |

用 ClassLoader 去查找 resource |

[c: load:] |

用 ClassLoader 去加载指定的类 |

示例:

PS:下图那些数量指的是我进入的当前这个线程相关的,不是说所有的数量就是那些,根据进程会发生改变

另外:Arthas也可以查看 JVM 已加载的”某个类“的类信息,Arthas之sc命令官网说明

sc命令,即“Search-Class” 的简写,这个命令能搜索出所有已经加载到 JVM 中的 Class 信息,这个命令支持的参数有 [d]、[E]、[f] 和 [x:],参数说明如下:

| 参数名称 | 参数说明 |

|---|---|

| class-pattern | 类名表达式匹配 |

| method-pattern | 方法名表达式匹配 |

| [d] | 输出当前类的详细信息,包括这个类所加载的原始文件来源、类的声明、加载的 ClassLoader 等详细信息。 如果一个类被多个 ClassLoader 所加载,则会出现多次 |

| [E] | 开启正则表达式匹配,默认为通配符匹配 |

| [f] | 输出当前类的成员变量信息(需要配合参数-d 一起使用) |

| [x:] | 指定输出静态变量时属性的遍历深度,默认为 0,即直接使用 toString 输出 |

[c:] |

指定 class 的 ClassLoader 的 hashcode |

[classLoaderClass:] |

指定执行表达式的 ClassLoader 的 class name |

[n:] |

具有详细信息的匹配类的最大数量(默认为 100) |

[cs <arg>] |

指定 class 的 ClassLoader#toString() 返回值。长格式[classLoaderStr <arg>] |

示例:

- 自己写代码查看

package com.zixieqing;

import java.io.IOException;

/**

* <p>

* 查找类加载器

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class FindClassLoader {

public static void main(String[] args) throws IOException {

// 获取当前类的类加载器 即应用程序类加载器

ClassLoader classLoader = FindClassLoader.class.getClassLoader();

System.out.println("classLoader = " + classLoader);

// 获取父类加载器 即扩展类加载器

ClassLoader parentclassLoader = classLoader.getParent();

System.out.println("parentclassLoader = " + parentclassLoader);

// 获取启动类加载器 C语言实现,所以结果为 null 目的:出于安安全考虑,所以不许操作此类加载器

ClassLoader loader = parentclassLoader.getParent();

System.out.println("loader = " + loader);

System.in.read();

}

}

还有几种获取类加载器的方式:

// 获取当前 ClassLoader

clazz.getClassLoader();

// 获取当前线程上下文的 ClassLoader

Thread.currentThread().getContextClassLoader();

// 获取系统的 ClassLoader

ClassLoader.getSystemClassLoader();

// 获取调用者的 ClassLoader

DriverManager.getCallerClassLoader();

通过这个代码查看之后,也可以说三个类加载器的层次关系长下面这个鸟样儿:

注:这几个类加载器并不是继承关系,而是组合,或者可说是层级/上下级关系,只是源码中用的是ClassLoader类型的Parent字段来实现“双亲委派机制”(后续会上源码)。

启动类加载器

启动类加载器(Bootstrap ClassLoader)是由Hotspot虚拟机提供的、使用C++编写的类加载器。

启动类加载器是无法被Java程序直接引用的。

默认加载Java安装目录/jre/lib下的类文件,比如rt.jar(Java的核心类库,如java.lang.String),tools.jar,resources.jar等。

启动类加载器加载用户jar包的方式

- 放入 JDK安装目录/jre/lib 下进行扩展。 不推荐

尽可能不要去更改JDK安装目录中的内容,会出现即时放进去由于文件名不匹配的问题也不会正常地被加载

- 使用虚拟机参数 -Xbootclasspath/a:jar包目录/jar包名 命令扩展。推荐

PS:此命令中有一个 “a” 即add的意思,意为添加一个“jar包目录/jar包名”的jar包

IDEA中示例:

-Xbootclasspath/a:E:/Study/JVM-Demo/jar/FindClassLoader.jar

扩展 与 应用程序类加载器

扩展类加载器和应用程序类加载器都是JDK中提供的、使用Java编写的类加载器。

它们的源码都位于sun.misc.Launcher中,是一个静态内部类。继承自URLClassLoader。具备通过目录或者指定jar包将字节码文件加载到内存中。

扩展类加载器:加载 Java安装目录/jre/lib/ext 下的类文件

应用程序类加载器:加载 classpath 下的类文件,此classpath包括“自己项目中编写的类或接口中的文件 和 第三方jar包中的类或接口中的文件(如:maven依赖中的)”

Arthas验证上述目录:

classloader -l # 查看所有类加载器的hash码

classloader –c 类加载器的hash码 # 查看当前类加载器的加载路径

扩展类加载器加载用户jar包的方式

- 放入 JDK安装目录/jre/lib/ext 下进行扩展。不推荐

尽可能不要去更改JDK安装目录中的内容

- 使用虚拟机参数 -Djava.ext.dirs=jar包目录 进行扩展。推荐

注意:此种方式会覆盖掉扩展类加载器原始加载的目录。Windows可以使用;分号,macos/Linux可以使用:冒号隔开,从而将原始目录添加在后面

# Windows中示例

-Djava.ext.dirs=E:/Study/JVM-Demo/jar/ext;D:/Install/JDK/JDK8/jre/lib/ext

双亲委派机制

若是前面查看了应用程序类加载器的加载路径的话,会发现一个有意思的地方:

查看应用程序类加载器的加载路径,发现启动类加载器的加载路径也有,为什么?

要搞清楚这个问题,就需要知道“双亲委派机制”了。

双亲委派机制:

- 当一个类加载器加载某个类的时候,会自底向上查找是否加载过;若加载过直接返回,若一直到最顶层的类加载器都没有加载,再自顶向下进行加载。

- 应用程序类加载器的父类加载器是扩展类加载器,扩展类加载器的父类加载器是启动类加载器。

- PS:严谨点来说,扩展类加载器没有父类加载器,只是会“委派”给启动类加载器,即如果类加载的parent为null,则会提交给启动类加载器处理。

- 双亲委派机制的好处:一是避免恶意代码替换JDK中的核心类库(如:java.lang.String),确保核心类库得到完整性和安全性;二是避免一个类重复被加载

双亲委派机制的作用:

- 避免类被重复加载:若一个类重复出现在三个类加载器的加载位置,应该由谁加载?

启动类加载器加载,根据双亲委派机制,它的优先级是最高的。

双亲委派机制可以避免同一个类被多次加载,上层的类加载器如果加载过该类,就会直接返回该类,避免重复加载。

- 保证类加载的安全性:如在自己的项目中创建一个java.lang.String类,会被加载吗?

不能,会交由启动类加载器加载在rt.jar包中的String类。

通过双亲委派机制,让顶层的类加载器去加载核心类,避免恶意代码替换JDK中的核心类库(这个也叫沙箱安全机制),如:上述的java.lang.String,确保核心类库的完整性和安全性。

同时底层源码中建包“禁止”以java.开头

上面定义中第一点说“类加载器加载某个类的时候”,那在Java中怎么加载一个类?这就需要知道Java中类加载的方式了。

Java中类加载的方式

在Java中如何使用代码的方式去主动加载一个类?Java中类加载有两种方式:

通过

Class.forName()方法动态加载通过

ClassLoader.loadClass()方法动态加载

public Class loaderTest {

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {

ClassLoader loader = HelloWorld.Class.getClassLoader();

System.out.println(loader);

// 使用ClassLoader.loadClass()来加载类,不会执行初始化块

loader.loadClass("Test2");

// 使用Class.forName()来加载类,默认会执行初始化块

// Class.forName("Test2");

// 使用Class.forName()来加载类,并指定ClassLoader,初始化时不执行静态块

// Class.forName("Test2", false, loader);

}

}

public Class Test2 {

static {

System.out.println("静态初始化块执行了!");

}

}

分别切换加载方式,会有不同的输出结果

Class.forName() 和 ClassLoader.loadClass()区别?

- Class.forName()::将类的.Class文件加载到JVM中之外,还会对类进行解释,执行类中的static块;

- ClassLoader.loadClass()::只干一件事情,就是将.Class文件加载到JVM中,不会执行static中的内容,只有在newInstance才会去执行static块

- Class.forName(name, initialize, loader)带参函数也可控制是否加载static块并且只有调用了newInstance()方法采用调用构造函数,创建类的对象

Java中查看双亲委派机制的实现

package java.lang;

public abstract class ClassLoader {

// 每个Java实现的类加载器中保存了一个成员变量叫“父”(Parent)类加载器,可以理解为它的上级,并不是继承关系

private final ClassLoader parent;

public Class<?> loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {

// 第二个参数 会决定着是否要开始类的生命周期的解析阶段,实质执行的是"类生命周期中的连接阶段"

return loadClass(name, false);

}

protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException {

synchronized (getClassLoadingLock(name)) {

// 首先判断该类型是否已经被加载

Class<?> c = findLoadedClass(name);

if (c == null) {

long t0 = System.nanoTime();

try {

// 如果没有被加载,就委托给父类加载或者委派给启动类加载器加载

if (parent != null) {

// 如果存在父类加载器,就委派给父类加载器加载

c = parent.loadClass(name, false);

} else {

// 如果不存在父类加载器,就检查是否是由启动类加载器加载的类,

// 通过调用本地方法native Class findBootstrapClass(String name)

c = findBootstrapClassOrNull(name);

}

} catch (ClassNotFoundException e) {

// ClassNotFoundException thrown if class not found

// from the non-null parent class loader

}

// 如果父类加载器和启动类加载器都不能完成加载任务

if (c == null) {

// If still not found, then invoke findClass in order

// to find the class.

long t1 = System.nanoTime();

// 调用自身的加载功能

c = findClass(name);

// this is the defining class loader; record the stats

sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0);

sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1);

sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment();

}

}

// 是否开始解析,此处resolve = false

if (resolve) {

// 最终调用 private native void resolveClass0(Class<?> c);

resolveClass(c);

}

return c;

}

}

}

自定义类加载器

通常情况下,我们都是直接使用系统类加载器,但是,有的时候,我们也需要自定义类加载器,比如应用是通过网络来传输 Java 类的字节码,为保证安全性,这些字节码经过了加密处理,这时系统类加载器就无法对其进行加载,此时就需要我们自定义类加载器。

而需要自定义类加载器,就需要了解几个API:

package java.lang;

public abstract class ClassLoader {

/**

* 类加载的入口,提供双亲委派机制,调用了 findClass(String name)

*/

protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) {

// .............

}

/**

* 由类加载器子类实现获取二进制数据,

* 调用 defineClass(String name, byte[] b, int off, int len) 如:URLClassLoader 会根据文件路径获取类文件中的二进制数据

*/

protected Class<?> findClass(String name) {

throw new ClassNotFoundException(name);

}

}

/**

* 做一些类名的校验,然后调用虚拟机底层的方法将字节码信息加载到虚拟机内存中

*/

protected final Class<?> defineClass(String name, byte[] b, int off, int len){

// .........

}

/**

* 执行类生命周期中的连接阶段

*/

protected final void resolveClass(Class<?> c){

// .........

}

从上对 loadClass 方法来分析来看:想要自定义类加载器,那么继承 ClassLoader 类,重写 findClass() 即可,示例如下:

JDK1.2之前是重写loadClass方法,但JDK1.2之后就建议自定义类加载器最好重写findClass方法而不要重写loadClass方法,因为这样容易破坏双亲委托模式。

package com.zixieqing;

import java.io.*;

/**

* <p>

* 自定义类加载器:核心在于对字节码文件的获取

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class MyClassLoader extends ClassLoader {

private String root;

@Override

protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {

// 获取二进制数据

byte[] ClassData = loadClassData(name);

if (ClassData == null) {

throw new ClassNotFoundException();

} else {

// 校验,将字节码信息加载进虚拟机内存

return defineClass(name, ClassData, 0, ClassData.length);

}

}

/**

* 加载二进制数据

* @param className Class全限定名

*/

private byte[] loadClassData(String className) {

// 得到Class字节码文件名

String fileName = root + File.separatorChar + className.replace('.', File.separatorChar) + ".Class";

try {

InputStream ins = new FileInputStream(fileName);

ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();

int bufferSize = 1024;

byte[] buffer = new byte[bufferSize];

int length = 0;

while ((length = ins.read(buffer)) != -1) {

baos.write(buffer, 0, length);

}

return baos.toByteArray();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

return null;

}

public void setRoot(String root) {

this.root = root;

}

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {

MyClassLoader myClassLoader = new MyClassLoader();

// 设置此类加载器的加载目录

myClassLoader.setRoot("E:\\lib\\");

// 要加载哪个类

// 传递的文件名是类的全限定名,以 "." 隔开,因为 defineClass() 是按这种格式进行处理的

Class<?> testClass = myClassLoader.loadClass("com.zixq.FindClassLoader");

System.out.println(testClass.getClassLoader());

System.out.println(testClass.getClassLoader().getParent());

}

}

结果如下:

om.zixieqing.MyClassLoader@1b6d3586

sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2

- 问题:自定义类加载器父类怎么是AppClassLoader?

以Jdk8为例,ClassLoader类中提供了构造方法设置parent的内容:

这个构造方法由另外一个构造方法调用,其中父类加载器由getSystemClassLoader方法设置,该方法返回的是AppClassLoader。

- 问题:两个自定义类加载器加载相同限定名的类,会不会冲突?

不会冲突,在同一个Java虚拟机中,只有“相同类加载器+相同的类限定名”才会被认为是同一个类。

# 在Arthas中使用下列方式查看具体的情况

sc –d 类的全限定名

Java9之后的类加载器

JDK8及之前的版本中,扩展类加载器和应用程序类加载器的源码位于rt.jar包中的sun.misc.Launcher.java。

DK9引入了module的概念,类加载器在设计上发生了变化:

- 启动类加载器使用Java编写,位于

jdk.internal.loader.ClassLoaders类中。

Java中的BootClassLoader继承自BuiltinClassLoader实现从模块中找到要加载的字节码资源文件。

启动类加载器依然无法通过Java代码获取到,返回的仍然是null,保持了统一。

- 扩展类加载器被替换成了平台类加载器(Platform Class Loader)。

平台类加载器遵循模块化方式加载字节码文件,所以继承关系从URLClassLoader变成了BuiltinClassLoader,BuiltinClassLoader实现了从模块中加载字节码文件。平台类加载器的存在更多的是为了与老版本的设计方案兼容,自身没有特殊的逻辑。

连接

验证:验证被加载的类是否满足Java虚拟机规范

验证是连接阶段的第一步,这一阶段的目的是为了确保Class文件的字节流中包含的信息遵守《Java虚拟机规范》中的约束,并且不会危害虚拟机自身的安全。

这个阶段一般不需要程序员参与。验证阶段大致会完成4个阶段的检验动作:

文件格式验证::验证字节流是否符合Class文件格式的规范;例如: 是否以0xCAFEBABE开头、主次版本号是否在当前虚拟机的处理范围之内、常量池中的常量是否有不被支持的类型元数据验证::对字节码描述的信息进行语义分析(注意: 对比Javac编译阶段的语义分析),以保证其描述的信息符合Java语言规范的要求;例如: 这个类是否有父类,除了Java.lang.Object之外字节码验证::通过数据流和控制流分析,确定程序语义是合法的、符合逻辑的符号引用验证:确保解析动作能正确执行

验证阶段是非常重要的,但不是必须的,它对程序运行期没有影响,

如果所引用的类经过反复验证,那么可以考虑采用

-Xverifynone参数来关闭大部分的类验证措施,以缩短虚拟机类加载的时间

准备:为静态变量分配内存 并 为其设置默认值

准备阶段是为静态变量(static)分配内存并设置默认值。这些内存都将在方法区中分配。

对于该阶段有以下几点需要注意:

- 这时候进行内存分配的仅包括静态变量(

static),而不包括实例变量,实例变量会在对象实例化时随着对象一块分配在Java堆中。 - 这里所设置的默认值通常情况下是数据类型默认的零值,而不是在Java代码中被显式地赋予的值。

| 数据类型 | 默认值 |

|---|---|

| byte | 0 |

| short | 0 |

| int | 0 |

| long | 0L |

| boolean | false |

| double | 0.0 |

| char | ‘\u0000’ |

| 引用数据类型 | null |

- 对基本数据类型来说,静态变量(static)和全局变量,如果不显式地对其赋值而直接使用,则系统会为其赋予默认的零值;而对于局部变量来说,在使用前必须显式地为其赋值,否则编译时不通过。

- 只被

final修饰的常量则既可以在声明时显式地为其赋值,也可以在类初始化时显式地为其赋值,总之,在使用前必须为其显式地赋值,系统不会为其赋予默认零值。 - 同时被

static和final修饰的基本数据类型的常量,准备阶段直接会将代码中的值进行赋值(即必须在声明的时候就为其显式地赋值,否则编译时不通过)。

解析:将常量池中的符号引用 替换为 指向内存的直接引用

解析阶段主要是将常量池中的符号引用替换为直接引用。

解析动作主要针对

类或接口、字段、类方法、接口方法、方法类型、方法句柄和调用点限定符7类符号引。

符号引用就是在字节码文件中使用编号来访问常量池中的内容。

直接引用不在使用编号,而是使用内存中地址进行访问具体的数据。

初始化:为类的静态变量赋正确值,对类进行初始化

初始化:为类的静态变量赋予正确的初始值,JVM负责对类进行初始化(主要对类变量进行初始化)。

初始化阶段会执行字节码文件中 clinit (若是有)部分的字节码指令。clinit就是class init,即类构造方法,此类构造方法不是我们说的构造方法,不是一回事。

clinit指令在特定情况下不会出现:

注:

- 子类的初始化clinit调用之前,会先调用父类的clinit初始化方法。

- 虚拟机会保证一个类的clinit方法在多线程下被同步加锁,即一个类的clinit方法只会被加载一次。

- 无静态代码块且无静态变量赋值语句。

- 有静态变量的声明,但是没有赋值语句。

- 静态变量的定义使用final关键字,这类变量会在准备阶段直接进行初始化。

在Java中对类变量进行初始值设定有两种方式:

- 声明类变量时指定初始值

- 使用静态代码块为类变量指定初始值

JVM初始化步骤:

- 若这个类还没有被加载和连接,则程序先加载并连接该类。

- 若该类的父类还没有被初始化,则先初始化其父类。

- 若类中有初始化语句,则系统依次执行这些初始化语句。

关于第3点:原因是在链接阶段的准备中,已经将静态变量加载到内存中了,只是初始值是数据类型的默认值而已,而这里初始化就是重新赋正确值,而这顺序就按代码顺序赋值。

如下图,虚拟机指令是按顺序执行初始化语句

类初始化时机:只有当对类的主动使用的时候才会导致类的初始化。类的主动使用包括以下六种:

添加

-XX:+TraceClassLoading虚拟机参数可以打印出加载并初始化的类。

- 创建类的对象,也就是new的方式。

- 访问某个类或接口的静态变量,或者对该静态变量赋值。注:变量是

final修饰且等号右边是常量不会触发初始化。

/**

* 变量是 final 修饰且等号右边是常量不会触发初始化

*/

public class Initialization {

public static final int value = 8;

static {

System.out.println("Initialization类被初始化了");

}

}

class Test {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(Initialization.value);

}

}

- 调用类的静态方法。

- 反射。如:

Class.forName("com.zixieqing.JVM.Test"))。若使用的是下面这个API,则是否初始化取决于程序员。

public static Class<?> forName(String name, boolean initialize, ClassLoader loader) {

}

- 初始化某个类的子类,则其父类也会被初始化。

- Java虚拟机启动时被标明为启动类的类,直接使用

Java.exe命令来运行某个主类。

使用

类访问方法区内的数据结构的接口, 对象是Heap(堆)区的数据。

卸载

这个玩意儿在垃圾回收还会整。

Java虚拟机将结束生命周期的几种情况:

- 调用 Runtime 类或 system 类的 exit 方法,或 Runtime 类的 halt 方法,并且 Java 安全管理器也允许这次 exit 或 halt 操作。

- 程序正常执行结束。

- 程序在执行过程中遇到了异常或错误而异常终止。

- 由于操作系统出现错误而导致Java虚拟机进程终止。

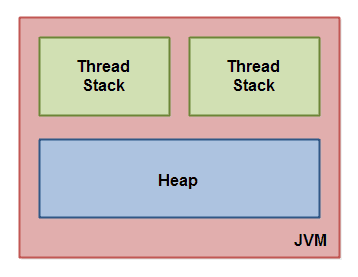

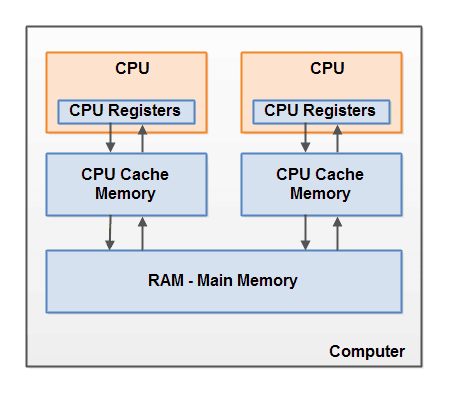

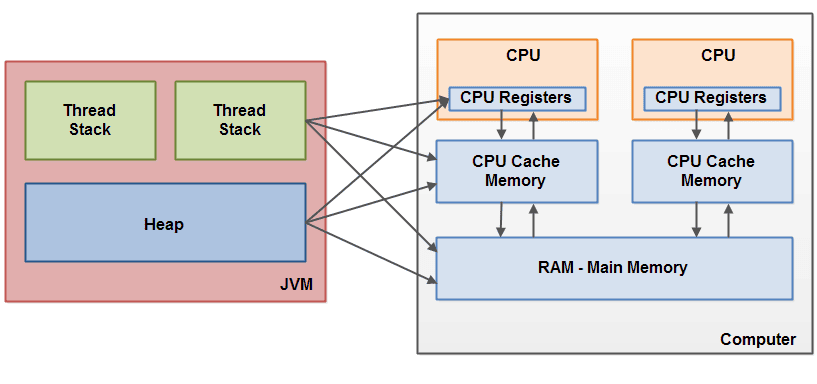

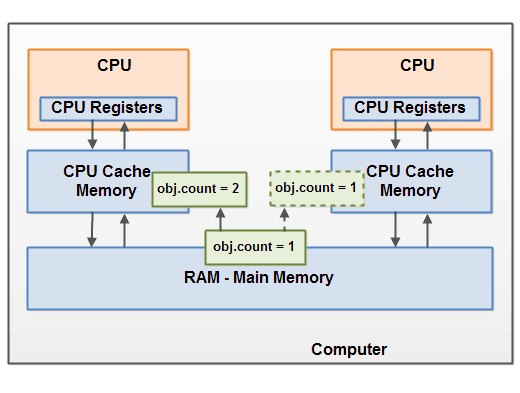

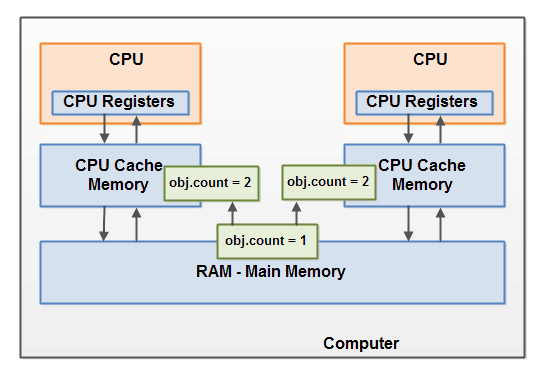

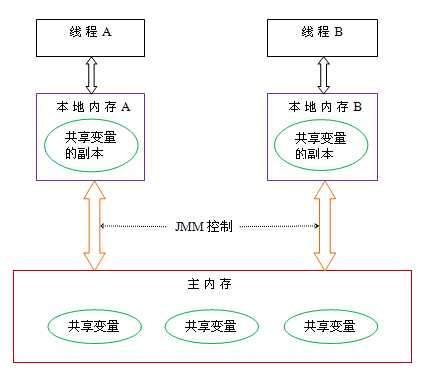

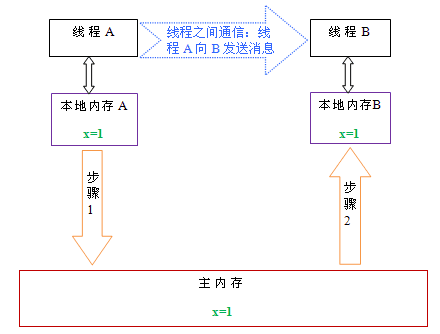

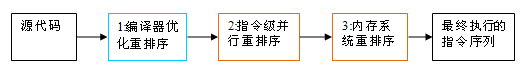

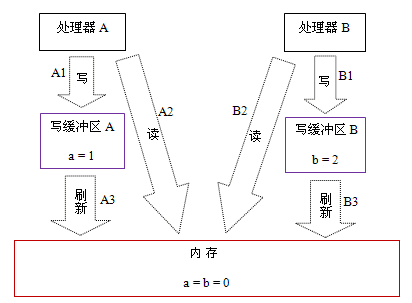

JVM内存结构

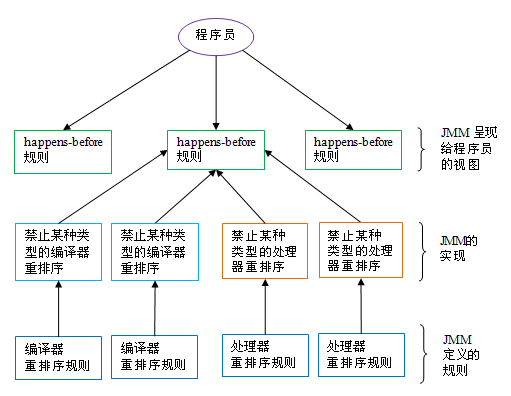

注:不要和Java内存模型混淆了。

运行时数据区

Java虚拟机在运行Java程序过程中管理的内存区域,称之为运行时数据区。

Java 虚拟机定义了若干种程序运行期间会使用到的运行时数据区,其中有一些会随着虚拟机启动而创建,随着虚拟机退出而销毁,另外一些则是与线程一 一对应的,这些与线程一 一对应的数据区域会随着线程开始和结束而创建和销毁。

线程不共享:

- 程序计数器

- 本地方法栈

- Java虚拟机栈

线程共享:

- 方法区

- 堆

程序计数器

程序计数器(Program Counter Register)也叫PC寄存器,用来存储指向下一条字节码指令的地址,即将要执行的指令代码由执行引擎读取下一条指令。

- 程序计数器是唯一 一个在 JVM 规范中没有规定任何 内存溢出(

OutOfMemoryError)情况的区域。

内存溢出: 指的是程序在使用某一块内存区域时,存放的数据需要占用的内存大小超过了虚拟机能提供的内存上限。

- 因为每个线程只存储一个固定长度的内存地址,所以程序计数器是不会发生内存溢出的。 因此:程序员无需对程序计数器做任何处。

- 在 JVM 规范中,每个线程都有它自己的程序计数器,是线程私有的,生命周期与线程的生命周期一致。

- 程序计数器是一块很小的内存空间,几乎可以忽略不计,也是运行速度最快的存储区域。

- 分支、循环、跳转、异常处理、线程恢复等基础功能都需要依赖这个计数器来完成。

如:分支、跳转

- JVM 中的 PC 寄存器是对物理 PC 寄存器的一种抽象模拟。

接下来结合图理解一下程序计数器。

在加载阶段,虚拟机将字节码文件中的指令读取到内存之后,会将原文件中的偏移量转换成内存地址。每一条字节码指令都会拥有一个内存地址。

在代码执行过程中,程序计数器会记录下一行字节码指令的地址。执行完当前指令之后,虚拟机的执行引擎根据程序计数器执行下一行指令。

注:如果当前线程正在执行的是 Java 方法,程序计数器记录的是 JVM 字节码指令地址,如果是执行 native 方法,则是未指定值(undefined)。

- 问题:使用程序计数器存储字节码指令地址有什么用?为什么使用程序计数器记录当前线程的执行地址?

因为CPU需要不停的切换各个线程,当切换回来以后,就得知道接着从哪开始继续执行,JVM的字节码解释器就需要通过改变程序计数器的值来明确下一条应该执行什么样的字节码指令。

- 问题:程序计数器为什么会被设定为线程私有的?

多线程在一个特定的时间段内只会执行其中某一个线程方法,CPU会不停的做任务切换,这样必然会导致经常中断或恢复。为了能够准确的记录各个线程正在执行的当前字节码指令地址,所以为每个线程都分配了一个程序计数器,每个线程都独立计算,不会互相影响。

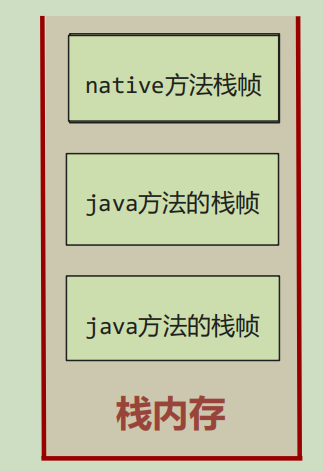

栈内存:Java虚拟机栈 与 本地方法栈

栈即先进后出(First In Last Out),是一种快速有效的分配存储方式,访问速度仅次于程序计数器.

栈不存在垃圾回收问题。

Java虚拟机栈(JVM Stack)

Java虚拟机栈(Java Virtual Machine Stack),早期也叫 Java 栈。采用栈的数据结构来管理方法调用中的基本数据。

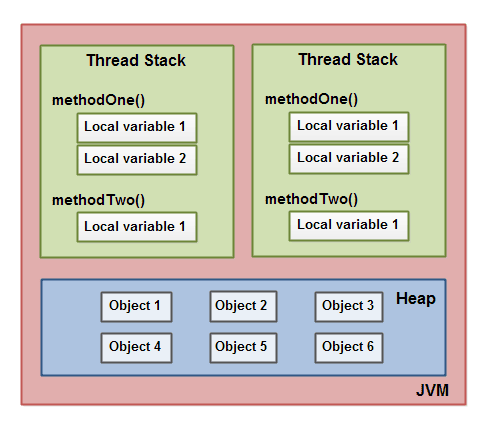

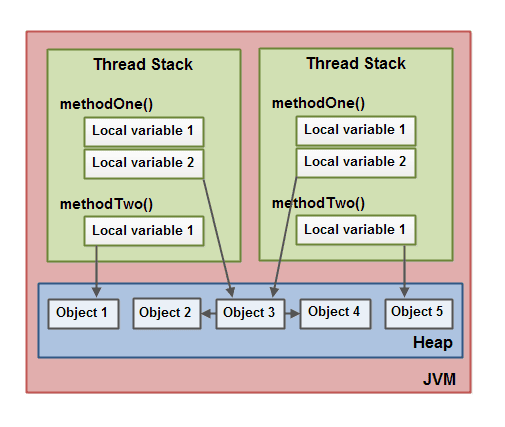

每个线程在创建的时候都会创建一个虚拟机栈,其内部保存一个个的栈帧(Stack Frame),每一个Java方法的调用都使用一个栈帧来保存。

- Java虚拟机栈主管 Java 程序的运行,它保存方法的局部变量、部分结果,并参与方法的调用和返回。

- Java虚拟机栈是线程私有的,生命周期和线程一致。

- JVM 直接对虚拟机栈的操作只有两个:方法的入栈(方法的执行) 与 出栈(方法的结束)。

- Java虚拟机栈如果栈帧过多,占用内存超过栈内存可以分配的最大大小就会出现内存溢出(内存溢出会出现

StackOverflowError错误)。

package com.zixieqing.runtime_data_area.stack;

/**

* <p>

* JVM内存结构:运行时数据区之Java虚拟机栈

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class JVM_Stack {

/**

* 计数器:得到当前系统的栈帧大小

*/

private static int count = 0;

public static void main(String[] args) {

stackOverFlowTest();

}

/**

* <p>

* 1、测试Java虚拟机栈是否会内存溢出

* </p>

*/

public static void stackOverFlowTest() {

System.out.println(++count);

stackOverFlowTest();

}

}

// 结果

10710

Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError

- Java虚拟机栈默认大小:如果我们不指定栈的大小,JVM 将创建一个具有默认大小的栈。大小取决于操作系统和计算机的体系结构。

Linux

x86(64位):1MB

Windows

基于操作系统默认值

BSD

x86(64位):1MB

Solarls

64位:1MB

- 自己设置栈大小:使用虚拟机参数

-Xss栈大小

注: HotSpot Java虚拟机对栈大小的最大值和最小值有要求

- Windows(64位)下的JDK8最小值为180k,最大值为1024m 。

一般情况下,工作中栈的深度最多也只能到几百,不会出现栈的溢出。所以此参数可以手动指定为

-Xss256k节省内存。

参数含义:设置线程的最大栈空间

语法:-Xss栈大小

单位:字节(默认,必须是 1024 的倍数)、k或者K(KB)、m或者M(MB)、g或者G(GB)。示例如下:

-Xss1048576

-Xss1024K

-Xss1m

-Xss1g

与 -Xss 类似,也可以使用 -XX:ThreadStackSize 来配置栈大小。

格式为: -XX:ThreadStackSize=1024

由前面内容知道:每个线程在创建的时候都会创建一个虚拟机栈,其内部保存一个个的栈帧(Stack Frame),这些栈帧对应着一个个方法的调用,那栈帧组成又是怎么样的?

栈帧的组成

每个栈帧(Stack Frame)中存储着:

- 局部变量表(Local Variables):局部变量表的作用是在运行过程中存放所有的局部变量。

- 操作数栈(Operand Stack):操作数栈是栈帧中虚拟机在执行指令过程中用来存放临时数据的一块区域。

- 帧数据(Frame Data):帧数据主要包含动态链接、方法出口、异常表的引用。

- 动态链接(Dynamic Linking):当前类的字节码指令引用了其他类的属性或者方法时,需要将符号引用(编号)转换成对应的运行时常量池中的内存地址。动态链接就保存了编号(符号引用)到 运行时常量池的内存地址 的映射关系。

- 方法返回地址 / 方法出口(Return Address):方法在正确或者异常结束时,当前栈帧会被弹出,同时程序计数器应该指向上一个栈帧中的下一条指令的地址。所以在当前栈帧中,需要存储此方法出口的地址。

- 一些附加信息:栈帧中还允许携带与 Java 虚拟机实现相关的一些附加信息,例如,对程序调试提供支持的信息,但这些信息取决于具体的虚拟机实现,所以在这里不说明这玩意儿。

局部变量表(Local Variables)

局部变量表也被称为局部变量数组或者本地变量表。

局部变量表的作用是在方法执行过程中存放所有的局部变量。编译成字节码文件时就可以确定局部变量表的内容。

局部变量表中保存的是:实例方法的this对象,方法的参数,方法体中声明的局部变量

- 栈帧中的局部变量表是一个数组,数组中每一个位置称之为槽(slot),long和double类型占用两个槽,其他类型占用一个槽。

byte、short、char 在存储前被转换为int;

boolean也被转换为int,0 表示 false,非 0 表示 true。

栈帧中的局部变量表是咋样的?数组咯,每个索引位置就是一个槽(Slot)

插入一个与此相关的内容:Java中的8大数据类型在虚拟机中的实现。

- 问题:boolean、byte、char、short在栈上是不是存在空间浪费?

是的,Java虚拟机采用的是空间换时间方案,在栈上不存储具体的类型,只根据slot槽进行数据的处理,浪费了一些内存空间但是避免不同数据类型不同处理方式带来的时间开销。

同时,像long型在64位系统中占用2个slot,使用了16字节空间,但实际上在Hotspot虚拟机中,它的高8个字节没有使用,这样就满足了long型使用8个字节的需要。

- 如果当前帧是由构造方法或实例方法创建的,那么该对象引用 this 将会存放在 index 为 0 的 Slot 处,其余的参数按照参数表顺序继续排列。

因为实例方法需要先拿到实例对象,即代码首行有个隐藏的this,它去搞对象了。

- 为了节省空间,局部变量表中的槽(Slot)是可以被复用的。一旦某个局部变量不再生效,当前槽就可以再次被使用。

操作数栈(Operand Stack)

操作数栈:是栈帧中虚拟机在执行指令过程中用来存放中间数据的一块区域。如果一条指令将一个值压入操作数栈,则后面的指令可以弹出并使用该值。

- PS:这种栈也是先进后出。

操作数栈,在方法执行过程中,根据字节码指令,往操作数栈中写入数据或提取数据,即入栈(push)、出栈(pop)。

如果被调用的方法带有返回值的话,其返回值将会被压入当前栈帧的操作数栈中,并更新 PC 寄存器中下一条需要执行的字节码指令。

所谓的Java虚拟机的解释引擎是基于栈的执行引擎,其中的栈指的就是操作数栈。

每一个操作数栈在编译期就已经确定好了其所需的最大深度,从而在执行时正确的分配内存大小。

那这个所需的最大深度是怎么确定的?

编译器模拟对应的字节码指令执行过程,在这个过程中最多可以存放几个数据,这个最多存放多少个数据就是操作数栈所需的最大深度。

如下图,共出现了0和1这两个数据,所以操作数栈的最大深度就是2。

另一个小知识点:栈顶缓存(Top-of-stack-Cashing)

HotSpot 的执行引擎采用的并非是基于寄存器的架构,但这并不代表 HotSpot VM 的实现并没有间接利用到寄存器资源,寄存器是物理 CPU 中的组成部分之一,它同时也是 CPU 中非常重要的高速存储资源。一般来说,寄存器的读/写速度非常迅速,甚至可以比内存的读/写速度快上几十倍不止,不过寄存器资源却非常有限,不同平台下的CPU 寄存器数量是不同和不规律的。寄存器主要用于缓存本地机器指令、数值和下一条需要被执行的指令地址等数据

基于栈式架构的虚拟机所使用的零地址指令更加紧凑,但完成一项操作的时候必然需要使用更多的入栈和出栈指令,这同时也就意味着将需要更多的指令分派(instruction dispatch)次数和内存读/写次数,由于操作数是存储在内存中的,因此频繁的执行内存读/写操作必然会影响执行速度。为了解决这个问题,HotSpot JVM 设计者们提出了栈顶缓存技术,将栈顶元素全部缓存在物理 CPU 的寄存器中,以此降低对内存的读/写次数,提升执行引擎的执行效率

帧数据(Frame Data)

- 动态链接(Dynamic Linking):当前类的字节码指令引用了其他类的属性或者方法时,需要将符号引用(编号)转换成对应的运行时常量池中的内存地址。动态链接就保存了编号(符号引用)到 运行时常量池的内存地址 的映射关系。

JVM 是如何执行方法调用的?

方法调用不同于方法执行,方法调用阶段的唯一任务就是确定被调用方法的版本(即调用哪一个方法),暂时还不涉及方法内部的具体运行过程,Class 文件的编译过程中不包括传统编译器中的连接步骤,一切方法调用在 Class文件里面存储的都是符号引用,而不是方法在实际运行时内存布局中的入口地址(直接引用),也就是需要在类加载阶段,甚至到运行期才能确定目标方法的直接引用。

在 JVM 中,将符号引用转换为调用方法的直接引用与方法的绑定机制有关

- 静态链接:当一个字节码文件被装载进 JVM 内部时,如果被调用的目标方法在编译期可知,且运行期保持不变时,这种情况下将调用方法的符号引用转换为直接引用的过程称之为静态链接。

- 动态链接:如果被调用的方法在编译期无法被确定下来,也就是说,只能在程序运行期将调用方法的符号引用转换为直接引用,由于这种引用转换过程具备动态性,因此也就被称之为动态链接。

对应的方法的绑定机制为:早期绑定(Early Binding)和晚期绑定(Late Binding)。

绑定是一个字段、方法或者类在符号引用被替换为直接引用的过程,这仅仅发生一次。

- 早期绑定:指被调用的目标方法如果在编译期可知,且运行期保持不变时,即可将这个方法与所属的类型进行绑定,这样一来,由于明确了被调用的目标方法究竟是哪一个,因此也就可以使用静态链接的方式将符号引用转换为直接引用。

- 晚期绑定:如果被调用的方法在编译器无法被确定下来,只能够在程序运行期根据实际的类型绑定相关的方法,这种绑定方式就被称为晚期绑定。

虚方法与非虚方法

- 非虚方法:指的是方法在编译器就确定了具体的调用版本,这个版本在运行时是不可变的,如静态方法、私有方法、final 方法、实例构造器、父类方法都是非虚方法。

- 其他方法称为虚方法。

- 方法返回地址 / 方法出口(Return Address):方法在正确或者异常结束时,当前栈帧会被弹出,同时程序计数器应该指向上一个栈帧中的下一条指令的地址。所以在当前栈帧中,存放的这条指令地址就是方法出口地址。

本质上,方法的结束就是当前栈帧出栈的过程,此时,需要恢复上层方法的局部变量表、操作数栈、将返回值压入调用者栈帧的操作数栈、设置PC寄存器值等,让调用者方法继续执行下去

细节说明一下:

- 方法正常退出时,调用该方法的指令的下一条指令的地址即为返回地址。

一个方法的正常调用完成之后,究竟需要使用哪一个返回指令,还需要根据方法返回值的实际数据类型而定。

| 返回类型 | 返回指令 |

|---|---|

| void、类和接口的初始化方法 | return |

| int (boolean、byte、char、short) | ireturn |

| long | lreturn |

| float | freturn |

| double | dreturn |

| reference | areturn |

- 方法通过异常退出的,返回地址是要通过异常表来确定的,栈帧中一般不会保存这部分信息。

在方法执行的过程中遇到了异常,并且这个异常没有在方法内进行处理,也就是只要在本方法的异常表中没有搜索到匹配的异常处理器,就会导致方法退出,简称异常完成出口。

方法执行过程中抛出异常时的异常处理,存储在一个异常处理表,方便在发生异常的时候找到处理异常的代码。

上述内容说到了“异常表”,也顺便解释一下这个东西

异常表:存放的是代码中异常的处理信息,包含了异常捕获的生效范围以及异常发生后跳转到的字节码指令位置。

程序运行中触发异常时,Java 虚拟机会从上至下遍历异常表中的所有条目。当触发异常的字节码的索引值在某个异常表条目的监控范围内,Java 虚拟机会判断所抛出的异常和该条目想要捕获的异常是否匹配。

- 如果匹配,跳转到“跳转PC”对应的字节码位置。

- 如果遍历完都不能匹配,说明异常无法在当前方法执行时被捕获,此方法栈帧直接弹出,在上一层的栈帧中进行异常捕获的查询。

多个catch分支情况下(multi-catch的写法也一样),异常表会从上往下遍历,先捕获RuntimeException,如果捕获不了,再捕获Exception。

finally的处理方式:

- finally中的字节码指令会插入到try 和 catch代码块中,保证在try和catch执行之后一定会执行finally中的代码。

- 如果抛出的异常范围超过了Exception,比如Error或者Throwable,此时也要执行finally,所以异常表中增加了两个条目。覆盖了try和catch两段字节码指令的范围,

any代表可以捕获所有种类的异常。

本地方法栈(Native Method Stack)

Java虚拟机栈存储了Java方法调用时的栈帧,而本地方法栈存储的是native本地方法的栈帧。

它的具体做法是

Native Method Stack中登记 native 方法,在Execution Engine执行时加载本地方法库,当某个线程调用一个本地方法时,它就进入了一个全新的并且不再受虚拟机限制的世界,它和虚拟机拥有同样的权限。本地方法栈也是线程私有的。也会发生内存溢出。

- 果线程请求分配的栈容量超过本地方法栈允许的最大容量,Java 虚拟机将会抛出一个

StackOverflowError异常- 如果本地方法栈可以动态扩展,并且在尝试扩展的时候无法申请到足够的内存,或者在创建新的线程时没有足够的内存去创建对应的本地方法栈,那么 Java虚拟机将会抛出一个

OutofMemoryError异常

在Hotspot虚拟机中,Java虚拟机栈和本地方法栈实现上使用了同一个栈空间,即在 Hotspot JVM 中,直接将本地方法栈和虚拟机栈合二为一了。

本地方法栈会在栈内存上生成一个栈帧,临时保存方法的参数同时方便出现异常时也把本地方法的栈信息打印出来。

package com.zixieqing.runtime_data_area.stack;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

/**

* <p>

* JVM -> 运行时数据区 -> 本地方法栈

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class NativeMethodStack {

public static void main(String[] args) {

try {

// 这里并没有F盘

FileOutputStream fos = new FileOutputStream("F:\\zixq.txt");

fos.write(2);

} catch (FileNotFoundException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

// 结果

java.io.FileNotFoundException: F:\zixq.txt (系统找不到指定的路径。)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method) // 这里就把Native方法信息也打印出来了

at java.io.FileOutputStream.open(FileOutputStream.java:270)

at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:213)

at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:101)

at com.zixieqing.runtime_data_area.stack.NativeMethodStack.main(NativeMethodStack.java:20)

- 本地方法可以通过本地方法接口来访问虚拟机内部的运行时数据区,它甚至可以直接使用本地处理器中的寄存器,直接从本地内存的堆中分配任意数量的内存。

- 并不是所有 JVM 都支持本地方法,因为 Java 虚拟机规范并没有明确要求本地方法栈的使用语言、具体实现方式、数据结构等,如果 JVM 产品不打算支持 native 方法,也可以无需实现本地方法栈。

堆区(Heap Area)

栈是运行时的单位,而堆是存储的单位。

- 栈解决的是程序的运行问题,即程序如何执行,或者说如何处理数据。

- 堆解决的是数据存储的问题,即数据怎么放、放在哪。

一般Java程序中堆内存是空间最大的一块内存区域。创建出来的对象都存在于堆上。几乎所有的对象实例以及数据都在这里分配内存。

被所有线程共享,会发生内存溢出。

栈上的局部变量表中,可以存放堆上对象的引用。静态变量也可以存放堆对象的引用,通过静态变量就可以实

现对象在线程之间共享。

- Java 虚拟机规范规定,Java 堆可以是处于物理上不连续的内存空间中,只要逻辑上是连续的即可。

- 堆的大小可以是固定大小,也可以是可扩展的,主流虚拟机都是可扩展的(通过

-Xmx和-Xms控制)。- 如果堆中没有完成实例分配,并且堆无法再扩展时,就会抛出

OutOfMemoryError异常。

堆内存溢出模拟:

import java.util.ArrayList;

/**

* <p>

* 模拟堆内存溢出

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class OutOfMemoryTest {

private static ArrayList<Object> list = new ArrayList<>();

public static void main(String[] args) {

while (true) {

list.add(new byte[1024 * 1024 * 10]);

}

}

}

// 结果

Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

at com.zixieqing.runtime_data_area.heap.OutOfMemoryTest.main(OutOfMemoryTest.java:20)

为了进行高效的垃圾回收(及GC后续说明),虚拟机把堆内存逻辑上划分成三块区域(分代的唯一理由就是优化 GC 性能):

根据JDK版本不同,也可以说是两块区域,往下看就会了解。

- 新生代 / 年轻代 (Young Generation):新对象和没达到一定年龄的对象都在新生代。

年轻代是所有新对象创建的地方。当填充年轻代时,执行垃圾收集,这种垃圾收集称为 Minor GC。

年轻代被分为三个部分——伊甸园(Eden Memory,伊甸园-上帝创造夏娃)和两个幸存区(Survivor Memory,被称为 from / to 或 s0 / s1),默认比例是8:1:1,这个比例可以通过 -XX:SurvivorRatio 来配置。

- 大多数新创建的对象都位于 Eden 内存空间中。

- 当 Eden 空间被对象填充时,执行Minor GC,并将所有幸存者对象移动到一个幸存者空间中。

- Minor GC 检查幸存者对象,并将它们移动到另一个幸存者空间。所以每次,一个幸存者空间总是空的。

- 经过多次 GC 循环后存活下来的对象被移动到老年代。通常,这是通过设置年轻一代对象的年龄阈值来实现的,然后他们才有资格提升到老一代。

- 老年代 / 养老区 (Old Generation):被长时间使用的对象,老年代的内存空间比年轻代更大(因大部分对象都是创建出来之后就使用了,之后就不再使用了,就可以回收了。如:自己封装的对象-获取订单到返回订单就基本上不用了)。

旧的一代内存包含那些经过许多轮小型 GC 后仍然存活的对象。通常,垃圾收集是在老年代内存满时执行的。老年代垃圾收集称为 主GC(Major GC),通常需要更长的时间。

大对象直接进入老年代(大对象是指需要大量连续内存空间的对象),这样做的目的是避免在 Eden 区和两个Survivor 区之间发生大量的内存拷贝。

默认情况下新生代和老年代的比例是 1:2,可以通过

–XX:NewRatio来配置。若在 JDK 7 中开启了

-XX:+UseAdaptiveSizePolicy,JVM 会动态调整 JVM 堆中各个区域的大小以及进入老年代的年龄,此时–XX:NewRatio和-XX:SurvivorRatio将会失效,而 JDK 8 是默认开启-XX:+UseAdaptiveSizePolicy。在 JDK 8中,不要随意关闭

-XX:+UseAdaptiveSizePolicy,除非对堆内存的划分有明确的规划。

- 元空间(Meta Space) / 永久代(Permanent-Generation):JDK1.8前是永久代,JDK1.8及之后是元空间。JDK1.8 之前是占用 JVM 内存,JDK1.8 之后直接使用物理 / 直接内存。

不管是 JDK8 之前的永久代,还是 JDK8 及之后的元空间,都是 Java 虚拟机规范中方法区的实现。因此:这点内容在这里不多说明,到后面方法区再进行说明。

对象在堆中的生命周期

- 在 JVM 内存模型的堆中,堆被划分为新生代和老年代

- 新生代又被进一步划分为 Eden区 和 Survivor区,Survivor 区由 From Survivor 和 To Survivor 组成

- 当创建一个对象时,对象会被优先分配到新生代的 Eden 区

- 此时 JVM 会给对象定义一个对象年龄计数器(

-XX:MaxTenuringThreshold)

- 此时 JVM 会给对象定义一个对象年龄计数器(

- 当 Eden 空间不足时,JVM 将执行新生代的垃圾回收(Minor GC)

- JVM 会把存活的对象转移到 Survivor 中,并且对象年龄 +1

- 对象在 Survivor 中同样也会经历 Minor GC,每经历一次 Minor GC,对象年龄都会+1

- 如果分配的对象超过了

-XX:PetenureSizeThreshold,对象会直接被分配到老年代

对象的分配过程

涉及的内容对于初识JVM的人有点超纲,后续会慢慢了解。

为对象分配内存是一件非常严谨和复杂的任务,JVM 的设计者们不仅需要考虑内存如何分配、在哪里分配等问题,并且由于内存分配算法和内存回收算法密切相关,所以还需要考虑 GC 执行完内存回收后是否会在内存空间中产生内存碎片。

- new 的对象先放在伊甸园区,此区有大小限制。

- 当伊甸园的空间填满时,程序又需要创建对象,JVM 的垃圾回收器将对伊甸园区进行垃圾回收(Minor GC),将伊甸园区中不再被其他对象所引用的对象进行销毁,再加载新的对象放到伊甸园区。

- 然后将伊甸园中的剩余对象移动到幸存者 0 区。

- 如果再次触发垃圾回收,此时上次幸存下来的放到幸存者 0 区,如果没有被回收,就会放到幸存者 1 区。

- 如果再次经历垃圾回收,此时会重新放回幸存者 0 区,接着再去幸存者 1 区。

- 什么时候才会去养老区呢? 默认是 15 次回收标记。

- 在养老区,相对悠闲,当养老区内存不足时,触发 Major GC,进行养老区的内存清理。

- 若养老区执行了 Major GC 之后发现依然无法进行对象的保存,就会产生 OOM 异常。

堆内存三个值:used、total、max

used:指的是当前已使用的堆内存;

total:指的是Java虚拟机已经分配的可用堆内存;

max:指的是Java虚拟机可以分配的最大堆内存。

Arthas中堆内存相关的功能

- 堆内存used total max三个值可以通过dashboard命令看到。

手动指定刷新频率(不指定默认5秒一次):dashboard –i 刷新频率(毫秒)

要是只想看内存栏的数据,可以直接使用指令:memory

package com.zixieqing.runtime_data_area.heap;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

/**

* <p>

* Arthas中堆内存的相关功能

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class Arthas_Heap {

public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

ArrayList<Object> list = new ArrayList<>();

System.in.read();

while (true) {

list.add(new byte[1024 * 1024 * 100]);

}

}

}

- 随着堆中的对象增多,当total可以使用的内存即将不足时,Java虚拟机会继续分配内存给堆。

- 如果堆内存不足,Java虚拟机就会不断的分配内存,total值会变大。total最多只能与max相等。

问题:是不是当used = max = total的时候,堆内存就溢出了?

不是,堆内存溢出的判断条件比较复杂(具体内容需要到后续的垃圾回收相关内容去了解)。

设置堆内存大小

如果不设置任何的虚拟机参数,max默认是系统内存的1/4,total默认是系统内存的1/64。在实际应用中一般都需要设置total和max的值

Oracle官方文档:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/java.html

要修改堆内存大小,可以使用虚拟机参数 -Xms (初始的total) 和 –Xmx(max最大值)。

Java 堆用于存储 Java 对象实例,那么堆的大小在 JVM 启动的时候就确定了,我们可以通过 -Xmx 和 -Xms 来设定

-Xms用来表示堆的起始内存,等价于-XX:InitialHeapSize-Xmx用来表示堆的最大内存,等价于-XX:MaxHeapSize

在工作中,这两个值一般配置的都是相同的值

- 好处:这样在程序启动之后可使用的总内存就是最大内存,而无需向java虚拟机再次申请,减少了申请并分配内存时间上的开销,同时也不会出现内存过剩之后堆收缩的情况。

PS:如果堆的内存大小超过 -Xmx 设定的最大内存, 就会抛出 OutOfMemoryError 异常

语法:-Xmx值 -Xms值

单位:字节(默认,必须是 1024 的倍数)、k或者K(KB)、m或者M(MB)、g或者G(GB)

限制:Xmx必须大于 2 MB,Xms必须大于1MB

示例:

-Xms6291456

-Xms6144k

-Xms6m

-Xmx83886080

-Xmx81920k

-Xmx80m

可以通过代码获取到我们的设置值:

public static void main(String[] args) {

// 返回 JVM 堆大小

long initalMemory = Runtime.getRuntime().totalMemory() / 1024 /1024;

// 返回 JVM 堆的最大内存

long maxMemory = Runtime.getRuntime().maxMemory() / 1024 /1024;

System.out.println("-Xms : "+initalMemory + "M");

System.out.println("-Xmx : "+maxMemory + "M");

System.out.println("系统内存大小:" + initalMemory * 64 / 1024 + "G");

System.out.println("系统内存大小:" + maxMemory * 4 / 1024 + "G");

}

拓展点:为什么Arthas中显示的heap堆大小与设置的值不一样?

PS:测试自行在IDEA中设置上面内容的Java虚拟机参数,然后启动Arthas,不断添加对象,在Arthas中输入

memory参数进行对比查看。

-Xms1g -Xmx1g

原因:arthas中的heap堆内存使用了JMX技术的内存获取方式,这种方式与垃圾回收器有关,计算的是可以分配对象的内存,而不是整个内存。

即:虽然设置了多少内存,但有一点内存是不会用到的,也就是JMX技术会把这部分内存去掉,不申请这部分内存,因为这点内存也放不下一个新对象,因此申请了也是浪费。

方法区(Method Area)

方法区只是 JVM 规范中定义的一个概念。并没有规定如何去实现它,不同的厂商有不同的实现。

永久代(PermGen)是 Hotspot 虚拟机特有的概念, Java8 的时候被 元空间取代了,永久代和元空间方法区的落地实现方式。

方法区是线程共享的,并且也有内存溢出

- PS:如果方法区域中的内存不能用于满足分配请求,则 Java 虚拟机抛出

OutOfMemoryError。

HotSpot虚拟机中:

- 永久代是HopSpot虚拟机中才有的概念。

- JDK1.6及之前,方法区的实现方式是永久代,是在堆区中(运行时常量池[里面的逻辑包含了字符串常量池]、静态变量就存储在这个永久代中)

- JDK1.7,方法区的实现方式还是永久代,也还在堆区中,但逐步“去永久代”,将字符串常量池、静态变量放到了堆区中(java.lang.Class对象)

- JDK1.8及之后,取消永久代,方法区的实现方式变为了堆+元空间,元空间位于操作系统维护的直接内存中,默认情况下只要不超过操作系统承受的上限就可以一直分配内存。

- PS:此时,类型信息、字段、方法、常量保存在元空间中,字符串常量池、静态变量还存储在堆区中(java.lang.Class对象)

Java与直接内存

直接内存(Direct Memory)并不在《Java虚拟机规范》中存在,所以并不属于Java运行时的内存区域。

在 JDK 1.4 中引入了 NIO 机制,使用了直接内存,主要为了解决以下两个问题:

- Java堆中的对象如果不再使用要回收,回收时会影响对象的创建和使用。

- 以前,IO操作比如读文件,需要先把文件读入直接内存(缓冲区)再把数据复制到Java堆中。现在,直接放入直接内存即可,同时Java堆上维护直接内存的引用,减少了数据复制的开销。写文件也是类似的思路。

要创建直接内存上的数据,可以使用

java.nio.ByteBuffer。语法:

ByteBuffer directBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(size);注意:也会抛

OutOfMemoryError。

package com.zixieqing.runtime_data_area;

import java.io.IOException;

import java.nio.ByteBuffer;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/**

* <p>

* Java使用直接内存Direct Memory

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class DirectMemory {

/**

* SIZE = 100mb

*/

private static int SIZE = 1024 * 1025 * 100;

private static List<ByteBuffer> LIST = new ArrayList<>();

private static int COUNT = 0;

public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

System.in.read();

while (true) {

ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(SIZE);

LIST.add(byteBuffer);

System.out.println("COUNT = " + (++COUNT));

Thread.sleep(5000);

}

}

}

Arthas的memory命令可以查看直接内存大小,属性名direct。

如果需要手动调整直接内存的大小,可以使用 -XX:MaxDirectMemorySize=大小

单位k或K表示千字节,m或M表示兆字节,g或G表示千兆字节。默认不设置该参数情况下,JVM 自动选择最大分配的大小。示例如下:

-XX:MaxDirectMemorySize=1m

-XX:MaxDirectMemorySize=1024k

-XX:MaxDirectMemorySize=1048576

方法区的内部结构

说的是HotSpot虚拟机,且是JDK1.8及之后。

主要包含三部分内容:

- 类的元信息:保存所有类的基本信息。一般称之为InstanceKlass对象。在类的加载阶段完成。这一点就是前面一开始玩的字节码文件内容

- 运行时常量池:字节码文件中通过编号查表的方式找到常量,这种常量池称为静态常量池。当常量池加载到内存中之后,可以通过内存地址快速的定位到常量池中的内容,这种常量池称为运行时常量池。

常量池表(Constant Pool Table)是 Class 文件的一部分,用于存储编译期生成的各种字面量和符号引用,这部分内容将在类加载后存放到方法区的运行时常量池中。

为什么需要常量池?

- 一个 Java 源文件中的类、接口,编译后产生一个字节码文件。而 Java 中的字节码需要数据支持,通常这种数据会很大以至于不能直接存到字节码里,换另一种方式,可以存到常量池,这个字节码包含了指向常量池的引用。在动态链接的时候用到的就是运行时常量池

- 字符串常量池(StringTable):JDK7后,在堆中,存储在代码中定义的常量字符串内容。比如“123” 这个123就会被放入字符串常量池。

JDK6中,

String.intern()方法会把第一次遇到的字符串实例复制到永久代的字符串常量池中,返回的也是永久代里面这个字符串实例的引用。JDK7及之后中,由于字符串常量池在堆上,所以

String.intern()方法会把第一次遇到的字符串的引用放入字符串常量池。

如下图:上为JDK6的结果,下为JDK7及之后中的结果

早期设计时(JDK1.6及之前),字符串常量池是属于运行时常量池的一部分,他们存储的位置也是一致的(堆中的永久代空间),后续做出了调整,大意图如下:

设置方法区大小

- JDK1.7及之前,通过下列参数设置永久代空间大小。

-XX:PermSize=值 和 -xx:MaxPermSize=值

- JDK1.8及之后,通过下列参数设置元空间大小。

-XX:MetaspaceSize=值 和 -XX:MaxMetaspaceSize=值

- 默认值依赖于平台。Windows 下,

-XX:MetaspaceSize是 21M,-XX:MaxMetaspacaSize的值是 -1,即没有限制。 - 与永久代不同,如果不指定大小,默认情况下,虚拟机会耗尽所有的可用系统内存。如果元数据发生溢出,虚拟机一样会抛出异常

OutOfMemoryError:Metaspace。 -XX:MetaspaceSize:到达这个值后触发Full GC。对于一个 64 位的服务器端 JVM 来说,其默认的-XX:MetaspaceSize的值为20.75MB,这就是初始的高水位线,一旦触及这个水位线,Full GC 将会被触发并卸载没用的类(即这些类对应的类加载器不再存活),然后这个高水位线将会重置,新的高水位线的值取决于 GC 后释放了多少元空间。如果释放的空间不足,那么在不超过MaxMetaspaceSize时,适当提高该值。如果释放空间过多,则适当降低该值。- 如果初始化的高水位线设置过低,上述高水位线调整情况会发生很多次,通过垃圾回收的日志可观察到 Full GC 多次调用。为了避免频繁 GC,建议将

-XX:MetaspaceSize设置为一个相对较高的值。

对象在堆中的内存布局

对象在堆中的内存布局(对象在堆中如何存储的),指的是对象在堆中存放时的各个组成部分

主要分为以下几个部分:

- 标记字段(Mark Word):保存对象自身的运行时数据,

HashCode、GC Age、锁标记位、是否为偏向锁等。

标记字段相对比较复杂。在不同的对象状态(有无锁、是否处于垃圾回收的标记中)下存放的内容是不同的。同时在64位(又分为是否开启指针压缩)、32位虚拟机中的布局都不同。

以64位开启指针压缩:JDK8默认开启指针压缩

64位不开启指针压缩,只是将Cms使用这部分弃用:

查看对象布局的方式:JOL工具。

JOL是用于分析 JVM 中对象布局的一款专业工具。工具中使用 Unsafe、JVMTI 和 Serviceability Agent (SA)等虚拟机技术来打印实际的对象内存布局。

- 依赖

<dependency>

<groupId>org.openjdk.jol</groupId>

<artifactId>jol-core</artifactId>

<version>0.9</version>

</dependency>

- 打印对象内存布局

System.out.println(ClassLayout.parseInstance(对象).toPrintable());

- 元数据的指针(Klass pointer):指向方法区中保存的InstanceKlass对象。

指针压缩:可以使用

-XX:-UseCompressedOops关闭。

在64位的Java虚拟机中,Klass Pointer以及对象数据中的对象引用都需要占用8个字节,为了减少这部分的内存使用量,64 位 Java 虚拟机使用指针压缩技术,将堆中原本 8个字节的 指针压缩成 4个字节。

指针压缩的思想:将寻址的单位放大。

如上图所示,原来按编号1去寻址,能拿到1字节开始的数据;现在按1去寻址,就可以拿到8个字节开始的数据。所以结果是原来按1字节去寻址,现在可以按8字节寻址。

因此优点是:这样将编号当成地址,就可以用更小的内存访问更多的数据。

但是也会引发两个问题:

需要进行内存对齐:指的是将对象的内存占用填充至"8字节的倍数"。存在空间浪费(对于Hotspot来说不存在,即便不开启指针压缩,也需要进行内存对齐)

寻址大小仅仅能支持2的35 次方个字节(32GB,如果超过32GB指针压缩会自动关闭):不用压缩指针,应该是2的64次方 = 16EB,用了压缩指针就变成了8(字节) = 2的3次方 * 2的32次方 = 2的35次方 。

- 内存对齐填充:将对象的内存占用填充至"8字节的倍数"。主要目的是为了解决并发情况下CPU缓存失效的问题。

不采用内存对齐:会造成多个对象在同一缓存行中,如下图A对象与B对象

CPU缓存修改A对象并将其写回内存,但另一个线程B读取的是B对象,由于A、B对象在同一缓存行,A对象的数据写回内存了,但B对象可没有,所以线程B就会读取到B对象的假数据。

采用内存对齐:同一个缓存行中不会出现不同对象的属性。在并发情况下,如果让A对象一个缓存行失效,是不会影响到B对象的缓存行的。

内存对齐涉及的小知识:字段重排列。在Hotspot中,要求每个属性的偏移量Offset(字段地址 – 起始地址)必须是字段长度的N倍。如果不满足要求,会尝试使用内存对齐,通过在属性之间插入一块对齐区域达到目的。

如下图中(JOL打印),Student类中的id属性类型为long,那么偏移量就必须是8的倍数:SIZE * 2 = OFFSET

这里有个小注意点(字段重排列通俗解释):为了保证偏移量是8的倍数,所以会进行字段顺序的重排列。

如:上图id在代码中声明可能是在前面(即age的位置),但age的offset是12,不满足8的倍数,所以将字段id重排列,放到offset为16处(即和字段age换位了)。

如下图,name字段是引用类型占用8个字节(关闭了指针压缩),因为Offset必须是8的倍数,所以在age和name之间插入了4个字节的空白区域。28 + 4 = 32,是8的倍数。

提一嘴儿:子类继承自父类的属性,那么子类中会有和父类顺序一致的属性的偏移量,并且子类中属性的偏移量是先按父类属性偏移量的顺序排列好,再排列子类本身的属性偏移量。

import org.openjdk.jol.info.ClassLayout;

public class A {

long l;

long m;

String name;

}

class B extends A{

int a;

int b;

}

class Test {

public static void main(String[] args) {

System.out.println(ClassLayout.parseInstance(new B()).toPrintable());

}

}

栈中的数据要保存到堆上 或 从堆中加载到栈上时怎么处理?

- 堆中的数据加载到栈上:由于栈上的空间大于或者等于堆上的空间,所以直接处理,但是需要注意下"符号位"。

- 无符号,低位复制,高位补0

- 有符号,低位复制,高位非负则补0,负则补1

- 栈中的数据要保存到堆上:由于堆上存储空间较小,需要将高位去掉(boolean比较特殊,只取低位的最后一位保存)。

小测试:通过字节码指令修改方式将iconst1修改为iconst2和iconst3会得到截然不同的结果。这个就涉及到上面所说的堆 -> 栈;栈 -> 堆,以及boolean的存储方式。

- 字节码指令:IDEA中可以安装ASM Bytecode Outline插件生成类的ASM代码,也可以用其他方式。

package com.zixieqing;

/**

* <p>

* 栈中数据保存到堆中、堆中数据保存到栈中。iconst2 -> 2 = 10 iconst3 -> 3 = 11

* boolean:1为true、0为false boolean取低位最后一位

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class StackStore {

static boolean a; // 堆上

public static void main(String[] args) {

a = true; // 栈上

if (a) {

System.out.println("a为true");

} else {

System.out.println("a为false");

}

if (a == true) {

System.out.println("a为true");

} else {

System.out.println("a为false");

}

}

}

方法调用原理

方法调用的本质是通过字节码指令的执行,能在栈上创建栈帧,并执行调用方法中的字节码执行。以

invoke开头的字节码指令的作用就是找到字节码指令并执行。

在JVM中,一共有五个字节码指令可以执行方法调用:

- invokestatic:调用静态方法。

- invokespecial:调用对象的private方法、构造方法,以及使用 super 关键字调用父类实例的方法、构造方法,以及所实现接口的默认方法。

- invokevirtual:调用对象的非private方法。

- invokeinterface:调用接口对象的方法。

- invokedynamic:用于调用动态方法,主要应用于lambda表达式中,机制极为复杂了解即可

Invoke指令执行时,需要找到方法区中instanceKlass中保存的方法相关的字节码信息。但是方法区中有很多类,每一个类又包含很多个方法,怎么精确地定位到方法的位置呢?

- 静态绑定:指的是方法第一次调用时,符号引用被替换成内存地址的直接引用。

编译期间,invoke指令会携带一个参数符号引用,引用到常量池中的方法定义。方法定义中包含了类名 + 方法名 + 返回值 + 参数。

适用于处理静态方法、私有方法、或者使用final修饰的方法,因为这些方法不能被继承之后重写。即:invokestatic、invokespecial、final修饰的invokevirtual指令。

- 动态绑定:非static、非private、非final的方法,有可能存在子类重写方法,那么就需要通过动态绑定来完成方法地址绑定的工作。

动态绑定是基于方法表来完成的,invokevirtual使用了虚方法表(vtable),invokeinterface使用了接口方法表(itable),整体思路类似。

虚方法表,本质上是一个数组,记录了方法的内存地址。每个类中都有一个虚方法表,子类方法表中包含父类方法表中的所有方法;子类如果重写了父类方法,则使用自己类中方法的地址进行替换。

使用invokevirtual和虚方法表来解释整个过程:产生invokevirtual调用时,先根据对象头中的类型指针找到方法区中InstanceClass对象,获得虚方法表,再根据虚方法表找到对应的对方,获得方法的地址,最后调用方法。

异常捕获原理

执行引擎

执行引擎:执行本地已经编译好的方法,如虚拟机提供的C++方法。

包括:即时编译器(JIT,即Just-in-time)、解释器、垃圾回收器等。

自动垃圾回收

在C/C++这类没有自动垃圾回收机制的语言中,一个对象如果不再使用,需要手动释放,否则就会出现内存泄漏。我们称这种释放对象的过程为垃圾回收,而需要程序员编写代码进行回收的方式为手动回收。

- PS:内存泄漏指的是不再使用的对象在系统中未被回收,内存泄漏的积累可能会导致内存溢出。

Java中为了简化对象的释放,引入了自动垃圾回收(Garbage Collection简称GC)机制。虚拟机通过垃圾回收器来对不再使用的对象完成自动的回收,垃圾回收器主要负责对堆上的内存进行回收。

自动垃圾回收与手动垃圾回收的优缺点。

- 自动垃圾回收:自动根据对象是否使用由虚拟机来回收对象。

- 优点:降低程序员实现难度、降低对象回收bug的可能性。

- 缺点:程序员无法控制内存回收的及时性。

- 手动垃圾回收:由程序员编程实现对象的删除。

- 优点:回收及时性高,由程序员把控回收的时机。

- 缺点:编写不当容易出现悬空指针、重复释放、内存泄漏等问题。

方法区的回收

线程不共享的部分(程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈),都是伴随着线程的创建而创建,线程的销毁而销毁。而方法的栈帧在执行完方法之后就会自动弹出栈并释放掉对应的内存,因此不需要对这部分区域进行垃圾回收。

由前面对方法区的了解可知:方法区中能回收的内容主要就是常量池中废弃的常量和不再使用的类型。

开发中此类场景一般很少出现,主要在如 OSGi、JSP 的热部署等应用场景中。每个jsp文件对应一个唯一的类加载器,当一个jsp文件修改了,就直接卸载这个jsp类加载器。重新创建类加载器,重新加载jsp文件。

在前面类的生命周期中,最后一步是卸载(unloading),而判定一个类可以被卸载。需要同时满足下面三个条件:

可以使用虚拟机参数

-verbose:class或-XX:+TraceClassLoading、-XX:+TraceClassUnloading查看类加载和卸载信息。

-XnoClassgc参数可以关闭类的GC / 控制是否对类进行卸载。在垃圾收集时类对象不会被回收,会被认为总是存活的,这将导致存放类对象的内存被持续占用,如果不谨慎使用,将可能导致OOM。

此类所有实例对象都已经被回收。在堆中不存在任何该类的实例对象以及子类对象。

加载该类的类加载器已经被回收。

该类对应的

java.lang.Class对象没有在任何地方被引用。

package com.zixieqing.execution_engine.method_area_collection;

import com.zixieqing.class_and_classloader.FindClassLoader;

/**

* <p>

* 卸载(unloading)类“同时满足”的三个条件

* </p>

*

* <p>@author : ZiXieqing</p>

*/

public class UnloadingConditions {

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, InterruptedException {

ClassLoader classLoader = FindClassLoader.class.getClassLoader();

Class<?> clazz = classLoader.loadClass("com.zixieqing.class_and_classloader.FindClassLoader");

Object obj = clazz.newInstance();

// 1、该类所有实例对象都被回收 反例证明:将obj这个对象放到其他地方去,让其被持有则不会不会被卸载了

obj = null;

// 2、加载该类的类加载器已经被回收 反例证明:将此类加载器其他持有就不会被卸载

classLoader = null;

// 3、该类对应的 java.lang.Class 对象没有在任何地方被引用 反例证明:该对象被其他持有

clazz = null;

// 手动触发垃圾回收

// 不一定会立即回收垃圾,仅仅是向Java虚拟机发送一个垃圾回收的请求,具体是否需要执行垃圾回收Java虚拟机会自行判断

System.gc();

}

}

补充:关于 finalize() 方法

finalize() 类似 C++ 的析构函数,用来做关闭外部资源等工作。但是 try-finally 等方式可以做的更好,并且该方法运行代价高昂,不确定性大,无法保证各个对象的调用顺序,因此最好不要使用。

当一个对象可被回收时,如果需要执行该对象的 finalize() 方法,那么就有可能通过在该方法中让对象重新被引用,从而实现自救,自救只能进行一次,如果回收的对象之前调用了 finalize() 方法自救,后面回收时不会调用 finalize() 方法。

堆回收

如何判断堆上的对象是否可被回收?

Java中的对象是否能被回收,是根据对象是否被引用来决定的。如果对象被引用了,说明该对象还在使用,不允许被回收。

而判断对象是否有引用有两种判断方法:引用计数法和可达性分析法。

引用计数法

引用计数法会为每个对象维护一个引用计数器,当对象被引用时加1,取消引用(或引用失效)时减1,引用计数为 0 的对象可被回收。

引用计数法的优点是实现简单,C++中的智能指针就采用了引用计数法,但是它也存在缺点,主要有两点:

- 每次引用和取消引用都需要维护计数器,对系统性能会有一定的影响。

- 存在循环引用问题,此时引用计数器永远不为 0,导致无法对它们进行回收。所谓循环引用就是当A引用B,B同时引用A时会出现对象无法回收的问题。

可达性分析法

可达性分析将对象分为两类:垃圾回收的根对象(GC Root)和普通对象,对象与对象之间存在引用关系。通过 GC Roots 作为起始点进行搜索,能够到达到的对象都是存活的,不可达的对象可被回收。

Java 虚拟机使用的是可达性分析算法来判断对象是否可以被回收。

注:可达性算法中描述的对象引用,一般指的是强引用(另外几种引用后续会说明)。即是GCRoot对象对普通对象有引用关系,只要这层关系存在,普通对象就不会被回收。

哪些对象被称之为GC Root对象?

- 线程Thread对象,引用线程栈帧中的方法参数、局部变量等。

- 系统类加载器加载的java.lang.Class对象,引用类中的静态变量。

- 监视器对象,用来保存同步锁synchronized关键字持有的对象。

- 本地方法调用时使用的全局对象。

在 Java 中 GC Roots 一般包含哪些内容?

- 虚拟机栈中引用的对象。

- 本地方法栈中引用的对象。

- 方法区中类静态属性引用的对象。

- 方法区中的常量引用的对象。

引用类型

无论是通过引用计算算法判断对象的引用数量,还是通过可达性分析算法判断对象是否可达,判定对象是否可被回收都与引用有关。共有5种引用类型(由强到弱):强引用、软引用、弱引用、虚引用、终结器引用

强引用

强引用:指的是GCRoot对象对普通对象有引用关系,即由可达性分析法判断,只要这层关系存在,普通对象就不会被回收。

创建强引用的方式:“可以使用” new 的方式来创建强引用。PS:别钻牛角尖,来个 new SoftReference<Object>(obj);

Object obj = new Object();

软引用

软引用相对于强引用是一种比较弱的引用关系。

如果一个对象只有软引用关联到它,则当程序内存不足时,就会将此软引用中的数据进行回收。

在JDK 1.2版之后提供了SoftReference类来实现软引用,软引用常用于缓存中。

Object obj = new Object();

SoftReference<Object> sf = new SoftReference<Object>(obj);

obj = null; // 使对象只被软引用关联

软引用的执行过程如下:

- 将对象使用软引用包装起来,

new SoftReference<对象类型>(对象)。 - 内存不足时,虚拟机尝试进行垃圾回收。

- 如果垃圾回收仍不能解决内存不足的问题,回收软引用中的对象。

- 如果依然内存不足,抛出OutOfMemory异常。

问题:软引用中的对象如果在内存不足时回收,SoftReference对象本身也需要被回收。如何知道哪些SoftReference对象需要回收?

SoftReference提供了一套队列机制:

- 软引用创建时,通过构造器传入引用队列。

- 在软引用中包含的对象被回收时,该软引用对象会被放入引用队列。

- 通过代码遍历引用队列,将SoftReference的强引用删除。

软引用应用场景:缓存示例

弱引用

弱引用的整体机制和软引用基本一致,区别在于弱引用包含的对象在垃圾回收时,不管内存够不够都会直接被回收。即:被弱引用关联的对象一定会被回收,也就是说它只能存活到下一次垃圾回收发生之前。

JDK 1.2版之后提供了WeakReference类来实现弱引用,弱引用主要在ThreadLocal中使用。

Object obj = new Object();

WeakReference<Object> wf = new WeakReference<Object>(obj);

obj = null;

虚引用和终结器引用

这两种引用在常规开发中是不会使用的。

- 虚引用:也叫幽灵引用/幻影引用,不能通过虚引用对象获取到包含的对象。虚引用唯一的用途是当对象被垃圾回收器回收时可以接收到对应的通知。Java中使用PhantomReference实现了虚引用,

直接内存中为了及时知道直接内存对象不再使用,从而回收内存,使用了虚引用来实现。

Object obj = new Object();

PhantomReference<Object> pf = new PhantomReference<Object>(obj);

obj = null;

- 终结器引用:指的是在对象需要被回收时,终结器引用会关联对象并放置在Finalizer类中的引用队列中,在稍后由一条FinalizerThread线程从队列中获取对象,然后执行对象的finalize方法,在对象第二次被回收时,该对象才真正的被回收。在这个过程中可以在finalize方法中再将自身对象使用强引用关联上,但是不建议这样做。

垃圾回收算法

垃圾回收算法核心思想:

- 找到内存中存活的对象。

- 释放不再存活对象的内存,使得程序能再次利用这部分空间。

判断GC算法是否优秀的标准

Java垃圾回收过程会通过单独的GC线程来完成,但是不管使用哪一种GC算法,都会有部分阶段需要停止所有的用户线程。这个过程被称之为Stop The World简称STW,如果STW时间过长则会影响用户的使用。

- 吞吐量

吞吐量指的是 CPU 用于执行用户代码的时间与 CPU 总执行时间的比值,即:吞吐量 = 执行用户代码时间 /(执行用户代码时间 + GC时间)。吞吐量数值越高,垃圾回收的效率就越高。

- 最大暂停时间

最大暂停时间指的是所有在垃圾回收过程中的STW时间最大值。比如如下的图中,黄色部分的STW就是最大暂停时间,显而易见上面的图比下面的图拥有更少的最大暂停时间。最大暂停时间越短,用户使用系统时受到的影响就越短。

如下图就是上优下劣:

- 堆使用效率

不同垃圾回收算法,对堆内存的使用方式是不同的。比如标记清除算法,可以使用完整的堆内存。而复制算法会将堆内存一分为二,每次只能使用一半内存。从堆使用效率上来说,标记清除算法要优于复制算法。

三种评价标准:堆使用效率、吞吐量,以及最大暂停时间不可兼得。

一般来说,堆内存越大,最大暂停时间就越长。想要减少最大暂停时间,就会降低吞吐量。

不同的垃圾回收算法,适用于不同的场景。

GC算法:标记-清除算法

一句话概括就是:标记存活对象,删除未标记对象。

标记-清除算法可以使用完整的堆内存。

标记清除算法的核心思想分为两个阶段:

标记阶段:将所有存活的对象进行标记。Java中使用可达性分析算法,从GC Root开始通过引用链遍历出所有存活对象。

清除阶段:从内存中删除没有被标记(也就是非存活)对象。

优点:实现简单,只需要在第一阶段给每个对象维护标志位,第二阶段删除对象即可。

缺点:

- 会产生内存碎片化问题。

由于内存是连续的,所以在对象被删除之后,内存中会出现很多细小的可用内存单元。如果我们需要的是一个比较大的空间,很有可能这些内存单元的大小过小无法进行分配。

- 分配速度慢。

由于内存碎片的存在,需要维护一个空闲链表,极有可能发生每次需要遍历到链表的最后才能获得合适的内存空间。

GC算法:标记-整理算法

一句话概括就是:让所有存活的对象都向堆内存的一端移动,然后直接清理掉“端边界以外”的内存。

标记整理算法也叫标记压缩算法,是对标记清理算法中容易产生内存碎片问题的一种解决方案。

标记-整理算法可以使用整个堆内存。

核心思想分为两个阶段:

标记阶段:将所有存活的对象进行标记。Java中使用可达性分析算法,从GC Root开始通过引用链遍历出所有存活对象。

整理阶段:将存活对象移动到堆的一端。清理掉非存活对象的内存空间。

优点:

- 内存使用率高:整个堆内存都可以使用。

- 不会产生内存碎片化问题:在整理阶段可以将对象往内存的一侧进行移动,剩下的空间都是可以分配对象的有效空间。

缺点:

- 整理阶段的效率不高:因为要去找存活和非存活对象,然后进行相应内存位置移动,这里又涉及对象引用问题,所以会造成整体性能不佳。

如:Lisp2整理算法就需要对整个堆中的对象搜索3词。当然也有优化整理阶段的算法,如Two-Finger、表格算法、ImmixFC等高效的整理算法来提升此阶段性能。

GC算法:复制算法

复制算法每次只能使用一半堆内存。

复制算法的核心思想:

- 准备两块空间From空间和To空间,每次在对象分配阶段,只能使用其中一块空间(From空间)。

- 在垃圾回收GC阶段,将From中存活对象复制到To空间。

- 将两块空间的From和To名字互换。

优点:

- 吞吐量高:复制算法只需要遍历一次存活对象复制到To空间即可。比标记-整理算法少了一次遍历过程,因而性能较好,但不如标记-清除算法,因标记-清除算法不需要进行对象的移动。

- 不会发生内存碎片化问题:复制算法在复制之后就会将对象按照顺序放入To内存,所以对象以外的区域是可用空间,因此不会产生内存碎片化问题。

缺点:

- 内存使用率低:每次只能让一半的内存空间来供创建对象使用。

#GC算法:分代收集算法

主流的JVM(如:HotSpot)采用的就是此种算法。

一般将堆分为新生代和老年代:

- PS:新生代分为伊甸园(Eden)区、两个幸存(Survivor )区——被称为 from / to 或 s0 / s1。默认比例是8:1:1。

- 新生代使用: 复制算法

- 老年代使用: 标记 - 清除 或者 标记 - 整理 算法

- 分代回收时,创建出来的对象,首先会被放入Eden伊甸园区。

- 随着对象在Eden区越来越多,如果Eden区满,新创建的对象已经无法放入,就会触发年轻代的GC,称为Minor GC或者Young GC。

- Minor GC会把需要eden中和From需要回收的对象回收,把没有回收的对象放入To区。

- 接下来,S0会变成To区,S1变成From区。当eden区满时再往里放入对象,依然会发生Minor GC。

- 此时会回收eden区和S1(from)中的对象,并把eden和from区中剩余的对象放入S0。

注意:每次Minor GC中都会为对象记录他的年龄(或者叫回收标记次数),默认值为0(默认值和垃圾回收器有关),每次GC完加1。JVM中此值最大为15。

- 如果Minor GC后对象的年龄达到阈值(最大值为15),对象就会被晋升至老年代。

- 当老年代中空间不足,无法放入新的对象时,先尝试minor gc,如果还是不足,就会触发Full GC。

问题:为什么老年代空间不足,需要先尝试minor gc,即年轻代回收?

因为第6步中年轻代中的对象不是一定是年龄达到15才会进入老年代。年轻代空间满了,此时有些对象年龄可能是小于15的,但为了腾出可用空间,这部分对象也可能会被丢进老年代。

- 如果Full GC依然无法回收掉老年代的对象,那么当对象继续放入老年代时,就会抛出Out Of Memory异常。

关于伊甸园(Eden)区有一个小知识点:TLAB (Thread Local Allocation Buffer)

- 从内存模型而不是垃圾回收的角度,对 Eden 区域继续进行划分,JVM 为每个线程分配了一个私有缓存区域,它包含在 Eden 空间内。

- 多线程同时分配内存时,使用 TLAB 可以避免一系列的非线程安全问题,同时还能提升内存分配的吞吐量,因此我们可以将这种内存分配方式称为快速分配策略。

- OpenJDK 衍生出来的 JVM 大都提供了 TLAB 设计。

为什么要有 TLAB ?

- 堆区是线程共享的,任何线程都可以访问到堆区中的共享数据。

- 由于对象实例的创建在 JVM 中非常频繁,因此在并发环境下从堆区中划分内存空间是线程不安全的。

- 为避免多个线程操作同一地址,需要使用加锁等机制,进而影响分配速度。

尽管不是所有的对象实例都能够在 TLAB 中成功分配内存,但 JVM 确实是将 TLAB 作为内存分配的首选。

在程序中,可以通过 -XX:UseTLAB 设置是否开启 TLAB 空间。

默认情况下,TLAB 空间的内存非常小,仅占有整个 Eden 空间的 1%,我们可以通过 -XX:TLABWasteTargetPercent 设置 TLAB 空间所占用 Eden 空间的百分比大小。

一旦对象在 TLAB 空间分配内存失败时,JVM 就会尝试着通过使用加锁机制确保数据操作的原子性,从而直接在 Eden 空间中分配内存。

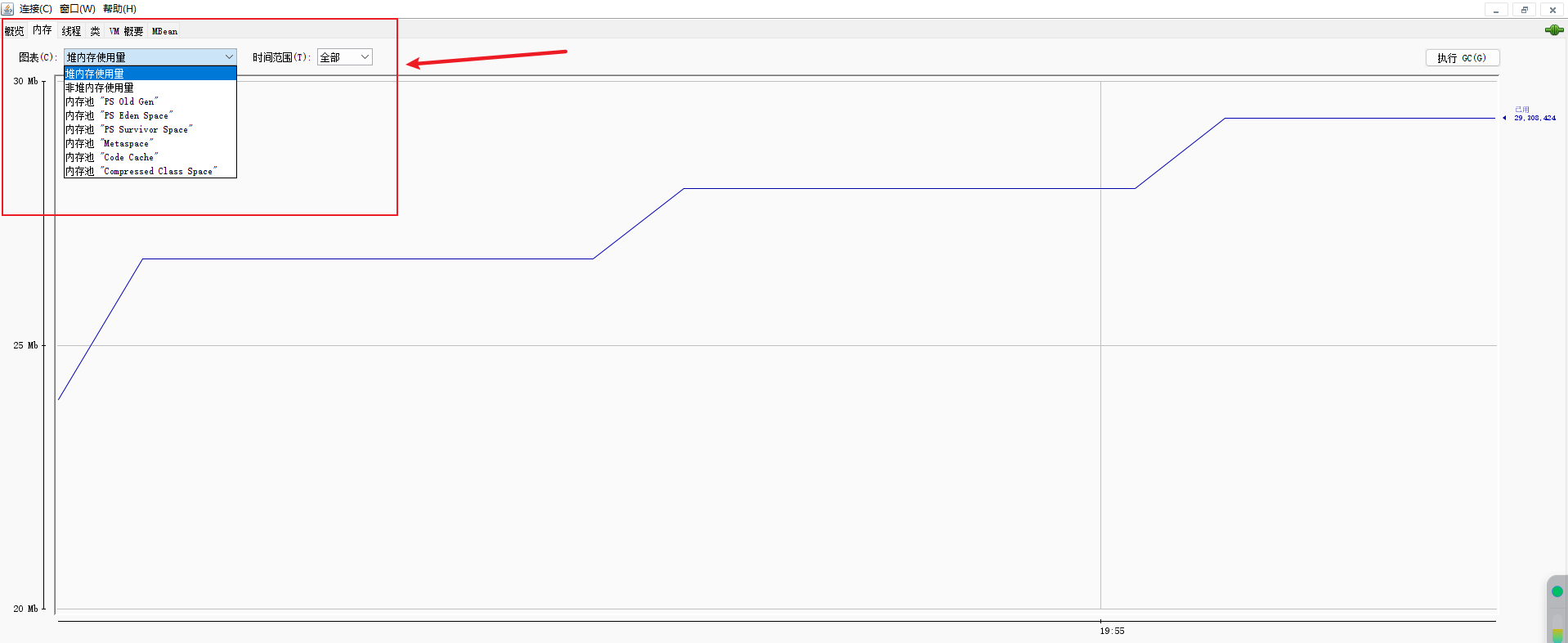

Arthas查看分代之后的内存情况

- 在JDK8中,添加

-XX:+UseSerialGC参数使用分代回收的垃圾回收器,运行程序。 - 使用

memory命令查看内存,显示出三个区域的内存情况。

测试时需要的JVM参数参考:JDK 1.8(版本不同有些参数会无效) + 添加 -XX:+UseSerialGC 参数

| 参数名 | 参数定义 | 示例 |

|---|---|---|

| -Xms | 设置堆的最小 / 初识 大小(相当于前面说的total)。 必须是1024的倍数且大于1MB。 |

设置为6MB的写法: -Xms6291456 -Xms6144k -Xms6m |

| -Xmx | 设置最大堆的大小(相当于前面说的max)。 必须是1024倍数且大于2MB。 |

设置为80 MB的写法: -Xmx83886080 -Xmx81920k -Xmx80m |

| -Xmn | 新生代的大小。 默认为整个堆的1 / 3 |

设置256 MB的写法: -Xmn256m -Xmn262144k -Xmn268435456 |

| -XX:SurvivorRatio | 伊甸园区和幸存区的比例,默认为8。 如:新生代1g内存,伊甸园区800MB,S0和S1各100MB |

比例调整为4的写法: -XX:SurvivorRatio=4 |

| -XX:+PrintGCDetails 或 verbose:gc |

打印GC日志 |

#垃圾回收器

垃圾回收器(Garbage collector,即GC)是垃圾回收算法的具体实现。

除G1之外,其他垃圾回收器必须成对组合进行使用(如下图)。

年轻代回收都是复制算法(包括G1),老年代回收的算法不同。

记忆方式:

- JDK8及之前

- 关注暂停时间:ParNew + CMS(CMS在使用中需测试,因CMS在回收老年代时可能会影响用户线程)。

- 关注吞吐量:Parallel Scavenge + Parallel Old(此组合为JDK8默认)。

- 较大堆且关注暂停时间(JDK8之前不建议用):G1。PS:JDK8最新版算是成熟的G1,故其实可以直接使用。

- JDK9之后:G1(默认)。生产环境中也建议使用。。

垃圾回收器:Serial 与 Serial Old

新生代:Serial

Serial是一种单线程串行回收年轻代的垃圾回收器,采用的是复制算法。

垃圾回收线程进行GC时,会让用户线程进入等待,GC执行完了才会进行用户线程(即STW)。

适用场景:Java编写的客户端程序 或者 硬件配置有限(服务器不多)的场景。或者直接说 Client 模式下的场景。

- PS:Serial 收集器收集几十兆甚至一两百兆的新生代停顿时间可以控制在一百多毫秒以内,只要不是太频繁,这点停顿是可以接受的。

优点:单CPU处理器下吞吐量非常出色。

缺点:多CPU下吞吐量不如其他垃圾回收器,堆如果偏大会让用户线程处于长时间的等待。

老年代:Serial Old

Serial Old是Serial垃圾回收器的老年代版本,单线程串行回收,采用的是标记-整理算法。

开启的方式:使用虚拟机参数

-XX:+UseSerialGC即:新生代、老年代都使用串行回收器。垃圾回收线程进行GC时,会让用户线程进入等待,GC执行完了才会进行用户线程。

适用场景:与Serial垃圾回收器搭配使用 或者 在CMS特殊情况下使用(CMS时会说明)。

优缺点和Serial一样。

优点:单CPU处理器下吞吐量非常出色。

缺点:多CPU下吞吐量不如其他垃圾回收器,堆如果偏大会让用户线程处于长时间的等待。

垃圾回收器:ParNew 与 CMS

新生代:ParNew

ParNew垃圾回收器本质上是对Serial在多CPU下的优化,但:JDK9之后不建议使用了。

使用多线程进行垃圾回收,采用的是复制算法。

- PS:默认开启的线程数量与 CPU 数量相同,可以使用

-XX:ParallelGCThreads参数来设置线程数。开启方式:使用参数

-XX:+UseParNewGC即:新生代使用ParNew(并行)回收器, 老年代使用串行回收器(即Serial Old)。垃圾回收线程进行GC时,会让用户线程进入等待,GC执行完了才会进行用户线程。

适用场景:JDK8及之前的版本中,与老年代垃圾回收器CMS搭配使用。

优点:多CPU处理器下停顿时间较短。

缺点:吞吐量和停顿时间不如G1,所以在JDK9之后不建议使用。

老年代:CMS(Concurrent Mark Sweep)

CMS垃圾回收器关注的是系统的暂停时间。

允许用户线程和垃圾回收线程在某些步骤中同时执行,减少了用户线程的等待时间。采用的是标记-清除算法。

开启方式:使用参数

XX:+UseConcMarkSweepGC。即新生代使用并行(ParNew),老年代使用CMS。初识标记 与 重新标记阶段 会让用户线程进入等待,GC执行完了才会进行用户线程。

适用场景:大型的互联网系统中用户请求数据量大、频率高的场景。如订单接口、商品接口等。

CMS执行步骤:

- 初始标记(Initial Mark):用极短的时间标记出GC Roots能直接关联到的对象(可达性分析法)。

- 并发标记(Concurrent Mark):标记所有的对象,用户线程不需要暂停。

这里采用了一个并发标记算法,学名叫三色标记法,G1垃圾回收器也采用的是这个算法,所以G1时再说明这个算法。

并发阶段运行时的线程数可以通过参数 -XX:ConcGCThreads (默认值为0)设置,由系统计算得出。即:CMS存在的线程资源争抢问题的解决方式。

计算公式为:

(-XX:ParallelGCThreads定义的线程数 + 3) / 4

ParallelGCThreads 是STW停顿之后的并行线程数

ParallelGCThreads是由处理器核数决定的:

1、当cpu核数小于8时,ParallelGCThreads = CPU核数

2、否则 ParallelGCThreads = 8 + (CPU核数 – 8 ) * 5 / 8

- 重新标记(Remark):由于并发标记阶段有些对象会发生变化,故存在错标、漏标等情况,因此需要重新标记。

- 并发清理(Clean):清理非存活对象,用户线程不需要暂停。

CMS存在的问题

缺点:

- CMS使用了标记-清除算法,在垃圾收集结束之后会出现大量的内存碎片,CMS会在Full GC时进行碎片的整理。这样会导致用户线程暂停,可以使用参数

-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=N(默认0)调整N次Full GC之后再整理。 - 无法处理在并发清理过程中产生的“浮动垃圾”,不能做到完全的垃圾回收。

“浮动垃圾”的原因:并发清理时用户线程会产生一些很快就使用、后续不用的对象,而这些对象在这次的GC中无法回收,只能等到下次GC回收,这部分垃圾就是“浮动垃圾”。