操作系统IO之零拷贝技术

磁盘可以说是计算机系统最慢的硬件之一,读写速度相差内存 10 倍以上,所以针对优化磁盘的技术非常的多,比如零拷贝、直接 I/O、异步 I/O 等等,这些优化的目的就是为了提高系统的吞吐量,另外操作系统内核中的磁盘高速缓存区,可以有效的减少磁盘的访问次数。本文会分析 I/O 工作方式,以及如何优化传输文件的性能。参考博客如下:

内容提纲

本会从以下几个方面介绍磁盘的IO技术:

- DMA之前的IO方式

- 直接内存访问——DMA技术。

- DMA文件传输存在的问题。

- 如何提高文件传输的性能。

- 零拷贝实现原理分析。

- PageCache有什么用。

- 大文件传输用什么方式实现。

DMA之前的IO

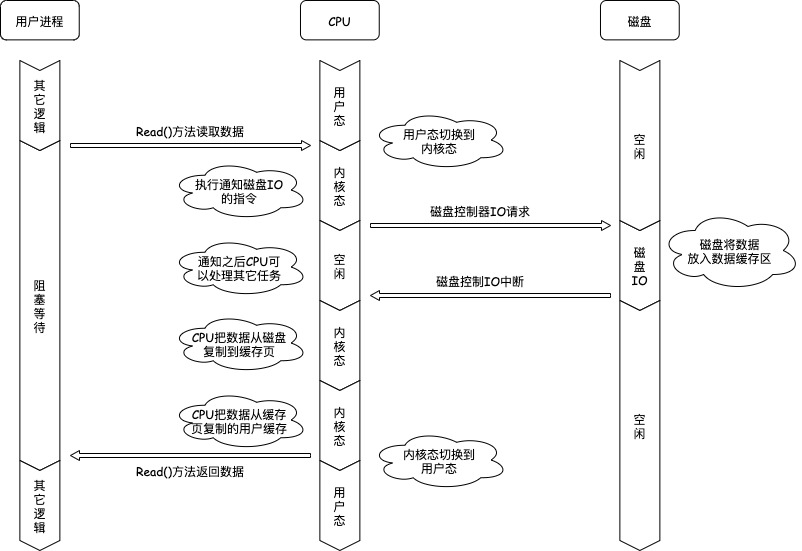

在没有DMA技术之前,操作系统的从磁盘读取数据的IO过程如下所示(以read()接口为例):

read(file, tmp_buf, len);

- 用户程序需要读取数据,调用read方法,把读取数据的指令交给CPU执行,线程进入阻塞状态。

- CPU发出指令给磁盘控制器,告诉磁盘控制器需要读取哪些数据,然后返回;

- 磁盘控制器接收到指令后,把指定的数据放入磁盘内部的缓存区,然后用中断的方式通知CPU;

- CPU收到中断信号之后,开始一个字节一个字节的把数据读取到PageCache缓存区;

- CPU再一个字节一个字节把数据从PageCache缓存区读取到用户缓存区;

- 用户程序从内存中读取到数据,可以继续执行后续逻辑。

可以看到,整个数据的传输过程,都要需要CPU亲自参与搬运数据的过程,而且这个过程,CPU是不能做其他事情的。简单的搬运几个字符数据那没问题,但是如果我们用千兆网卡或者硬盘传输大量数据的时候,都用CPU来搬运的话,肯定忙不过来。计算机科学家们发现了事情的严重性后,于是就发明了 DMA 技术,也就是直接内存访问(Direct Memory Access) 技术。

直接内存访问——DMA技术

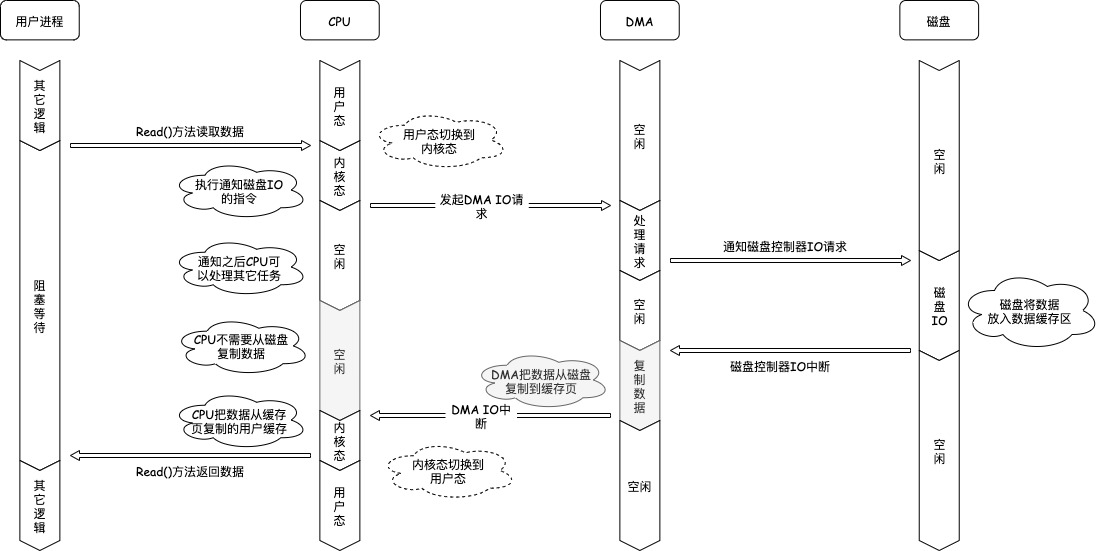

什么是 DMA 技术?简单理解就是,在进行 I/O 设备和内存的数据传输的时候,数据搬运的工作全部交给 DMA 控制器,而 CPU 不再参与任何与数据搬运相关的事情,这样 CPU 就可以去处理别的事务。

那使用 DMA 控制器进行数据传输的过程究竟是什么样的呢?下面我们来具体看看。

read(file, tmp_buf, len);

- 用户程序需要读取数据,调用read方法,把读取数据的指令交给CPU执行。

- CPU发出指令给DMA,告诉DMA需要读取磁盘的哪些数据,然后返回,线程进入阻塞状态

- DMA向磁盘控制器发出IO请求,告诉磁盘控制器需要读取哪些数据,然后返回;

- 磁盘控制器收到IO请求之后,把数据读取到磁盘缓存区,当磁盘缓存读取完成之后,中断DMA;

- DMA收到磁盘的中断信号,将磁盘缓存区的数据读取到PageCache缓存区,然后中断CPU;

- CPU响应DMA中断信号,知道数据读取完成,然后将PageCache缓存区中的数据读取到用户缓存中;

- 用户程序从内存中读取到数据,可以继续执行后续逻辑。

可以看到, 整个数据传输的过程,CPU不再参与磁盘数据搬运的工作,而是全程由DMA完成,但是CPU在这个过程中也是必不可少的,因为传输什么数据,从哪里传输到哪里,都需要CPU来告诉DMA控制器。

早期DMA只存在在主板上,如今由于I/O设备越来越多,数据传输的需求也不尽相同,所以每个I/O设备里面都有自己的DMA控制器。

DMA文件传输存在的问题

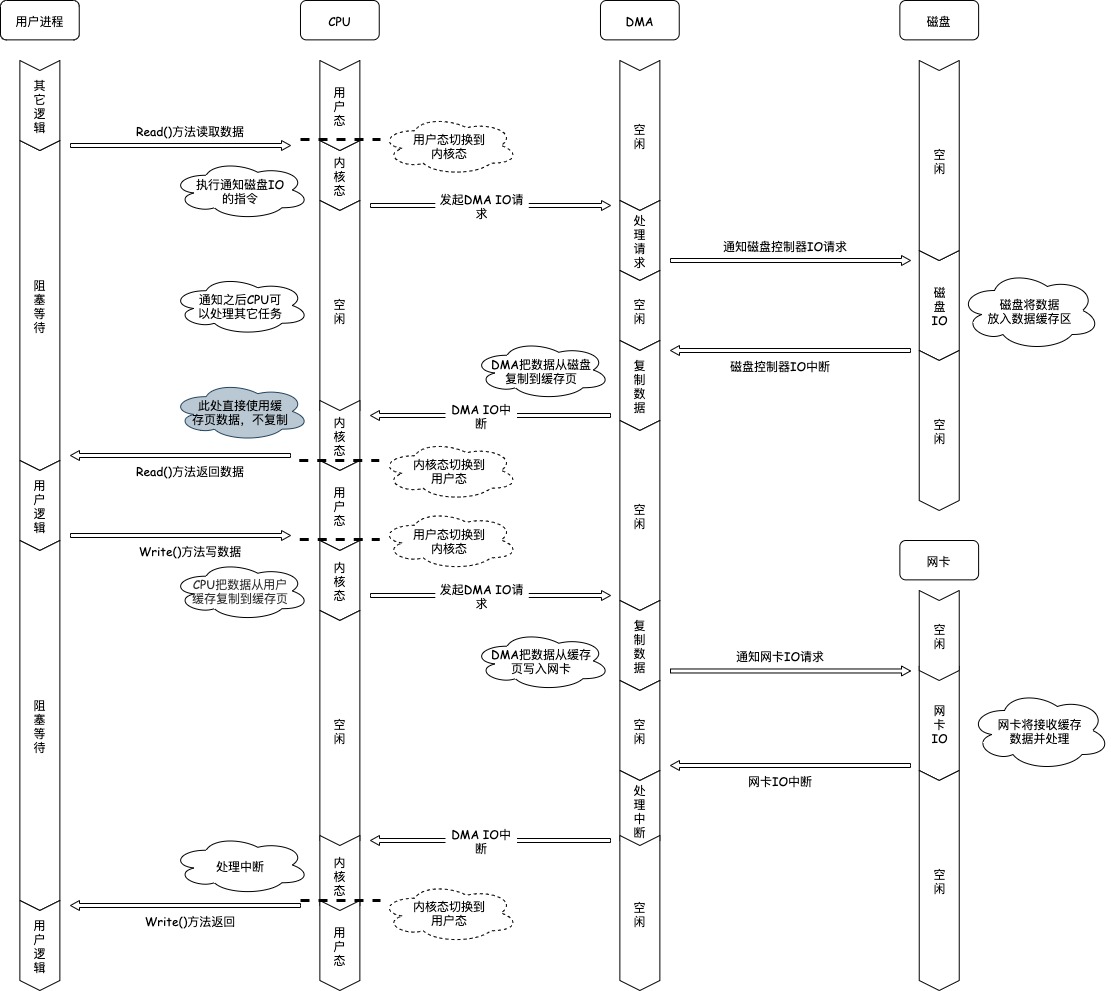

如果服务端要提供文件传输的功能,我们能想到的最简单的方式是:将磁盘上的文件读取出来,然后通过网络协议发送给客户端。

传统 I/O 的工作方式是,数据读取和写入是从用户空间到内核空间来回复制,而内核空间的数据是通过操作系统层面的 I/O 接口从磁盘读取或写入。

代码通常如下,一般会需要以下两个系统调用,代码很简单,虽然就两行代码,但是这里面发生了不少的事情。

read(file, tmp_buf, len);

write(socket, tmp_buf, len);

- 用户程序需要读取数据,调用read方法,把读取数据的指令交给CPU执行,线程进入阻塞状态。

- CPU发出指令给磁盘DMA,告诉磁盘DMA需要读取磁盘的哪些数据,然后返回;

- 磁盘DMA向磁盘控制器发出IO请求,告诉磁盘控制器需要读取哪些数据,然后返回;

- 磁盘控制器收到IO请求之后,把数据读取到磁盘缓存区,当磁盘缓存读取完成之后,中断DMA;

- DMA收到磁盘的中断信号,将磁盘缓存区的数据读取到PageCache缓存区,然后中断CPU;

- CPU响应DMA中断信号,知道数据读取完成,然后将PageCache缓存区中的数据读取到用户缓存中;

- 用户程序从内存中读取到数据,可以继续执行后续写网卡数据操作;

- 用户需要向网卡设备写入数据,调用write方法,把写数据指令交给CPU执行,线程进入阻塞;

- CPU将用户缓存区的数据写入PageCache缓存区,然后通知网卡DMA写数据;

- 网卡DMA将数据从PageCache缓存区复制到网卡,交给网卡处理数据。

- 网卡开始处理数据,网卡处理完成数据之后中断网卡DMA;

- 网卡DMA处理中断,知道数据处理完成,向CPU发出中断;

- CPU响应DMA中断信号,知道数据处理完成,唤醒用户线程;

- 用户程序执行后续逻辑。

这个过程比较复杂,其中主要存在以下问题:

- 发生了4次用户态与内核态的上下文切换,因为发生了两次系统调用,一次是read() ,一次是write(),每次系统调用都得先从用户态切换到内核态,等内核完成任务后,再从内核态切换回用户态。上下文切换到成本并不小,一次切换需要耗时几十纳秒到几微秒,虽然时间看上去很短,但是在高并发的场景下,这类时间容易被累积和放大,从而影响系统的性能。

- 发生了4次数据拷贝,其中两次是 DMA 的拷贝,另外两次则是通过 CPU 拷贝的,下面说一下这个过程:第一次拷贝,把磁盘上的数据拷贝到操作系统内核的缓冲区里,这个拷贝的过程是通过 DMA 搬运的。第二次拷贝,把内核缓冲区的数据拷贝到用户的缓冲区里,于是我们应用程序就可以使用这部分数据了,这个拷贝到过程是由 CPU 完成的。第三次拷贝,把刚才拷贝到用户的缓冲区里的数据,再拷贝到内核的 socket 的缓冲区里,这个过程依然还是由 CPU 搬运的。第四次拷贝,把内核的 socket 缓冲区里的数据,拷贝到网卡的缓冲区里,这个过程又是由 DMA 搬运的。

我们回过头看这个文件传输的过程,我们只是搬运一份数据,结果却搬运了 4 次,过多的数据拷贝无疑会消耗 CPU 资源,大大降低了系统性能。

这种简单又传统的文件传输方式,存在冗余的上文切换和数据拷贝,在高并发系统里是非常糟糕的,多了很多不必要的开销,会严重影响系统性能。

所以,要想提高文件传输的性能,就需要减少「用户态与内核态的上下文切换」和「内存拷贝」的次数。

如何提高文件传输的性能

减少用户态与内核态的上下文切换的次数

读取磁盘数据的时候,之所以要发生上下文切换,这是因为用户空间没有权限操作磁盘或网卡,内核的权限最高,这些操作设备的过程都需要交由操作系统内核来完成,所以一般要通过内核去完成某些任务的时候,就需要使用操作系统提供的系统调用函数。

而一次系统调用必然会发生 2 次上下文切换:首先从用户态切换到内核态,当内核执行完任务后,再切换回用户态交由进程代码执行。

所以,要想减少上下文切换到次数,就要减少系统调用的次数。

减少数据拷贝的次数

在前面我们知道了,传统的文件传输方式会历经 4 次数据拷贝,而且这里面,「从内核的读缓冲区拷贝到用户的缓冲区里,再从用户的缓冲区里拷贝到 socket 的缓冲区里」,这个过程是没有必要的。

因为文件传输的应用场景中,在用户空间我们并不会对数据「再加工」,所以数据实际上可以不用搬运到用户空间,因此用户的缓冲区是没有必要存在的。

零拷贝实现原理分析

零拷贝技术实现的方式通常有 2 种:

- mmap + write

- sendfile

下面就谈一谈,它们是如何减少「上下文切换」和「数据拷贝」的次数。

mmap + write

在前面我们知道,read()系统调用的过程中会把内核缓冲区的数据拷贝到用户的缓冲区里,于是为了减少这一步开销,我们可以用 mmap()替换read()系统调用函数。

buf = mmap(file, len);

write(sockfd, buf, len);

mmap() 系统调用函数会直接把内核缓冲区里的数据「映射」到用户空间,这样,操作系统内核与用户空间就不需要再进行任何的数据拷贝操作。

具体过程如下:

- 应用进程调用了mmap()后,DMA会把磁盘的数据拷贝到内核的缓冲区里。接着,应用进程跟操作系统内核「共享」这个缓冲区;

- 应用进程再调用write(),操作系统直接将内核缓冲区的数据拷贝到socket缓冲区中,这一切都发生在内核态,由CPU来搬运数据;

- 最后,把内核的socket缓冲区里的数据,拷贝到网卡的缓冲区里,这个过程是由DMA搬运的。

我们可以得知,通过使用mmap()来代替read(), 可以减少一次数据拷贝的过程。

但这还不是最理想的零拷贝,因为仍然需要通过CPU把内核缓冲区的数据拷贝到socket缓冲区里,而且仍然需要4次上下文切换,因为系统调用还是2次。

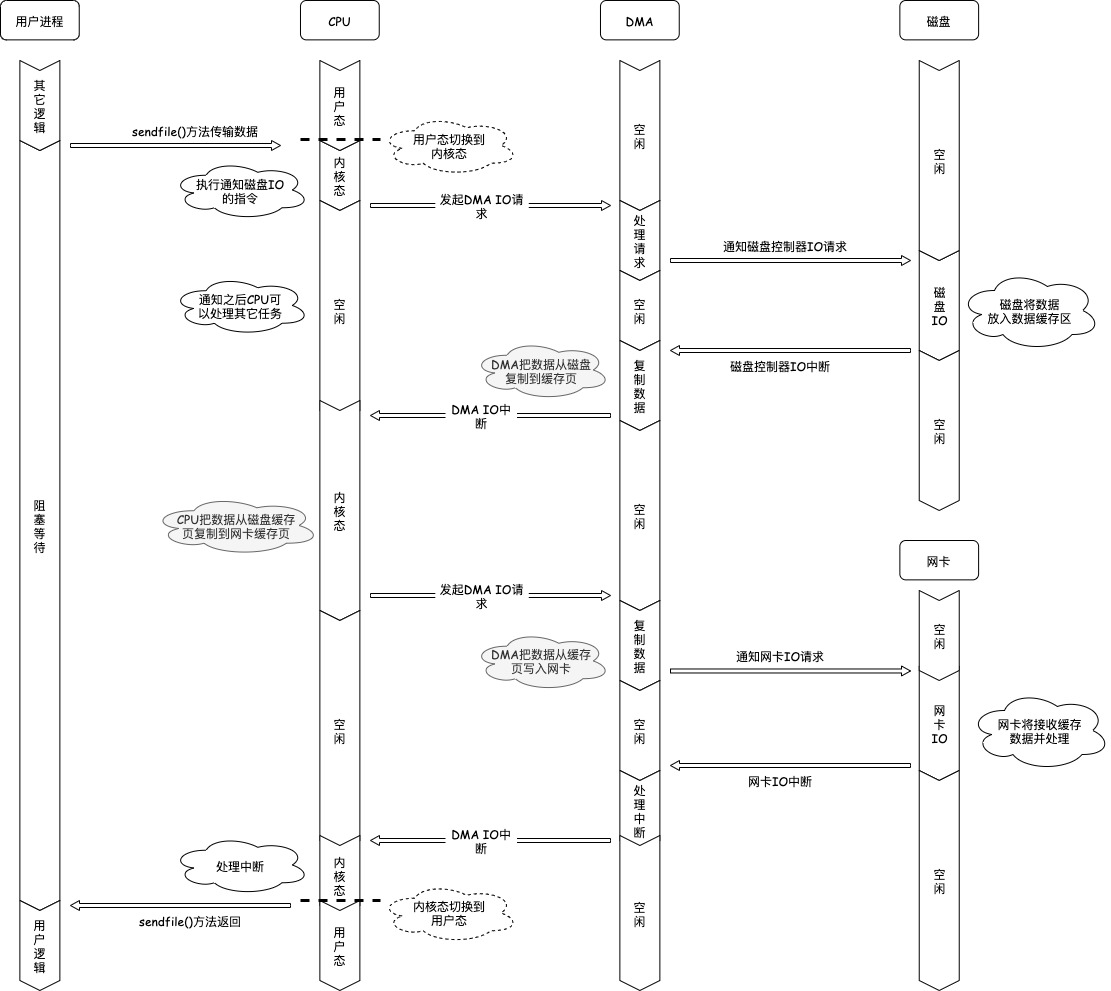

sendfile

在 Linux 内核版本 2.1 中,提供了一个专门发送文件的系统调用函数 sendfile(),函数形式如下:

#include <sys/socket.h>

ssize_t sendfile(int out_fd, int in_fd, off_t *offset, size_t count);

它的前两个参数分别是目的端和源端的文件描述符,后面两个参数是源端的偏移量和复制数据的长度,返回值是实际复制数据的长度。

首先,它可以替代前面的 read() 和 write() 这两个系统调用,这样就可以减少一次系统调用,也就减少了 2 次上下文切换的开销。

其次,该系统调用,可以直接把内核缓冲区里的数据拷贝到 socket 缓冲区里,不再拷贝到用户态,这样就只有 2 次上下文切换,和 3 次数据拷贝。如下图:

但是这还不是真正的零拷贝技术,如果网卡支持 SG-DMA(The Scatter-Gather Direct Memory Access)技术(和普通的 DMA 有所不同),我们可以进一步减少通过 CPU 把内核缓冲区里的数据拷贝到 socket 缓冲区的过程。

你可以在你的 Linux 系统通过下面这个命令,查看网卡是否支持 scatter-gather 特性:

$ ethtool -k eth0 | grep scatter-gather

scatter-gather: on

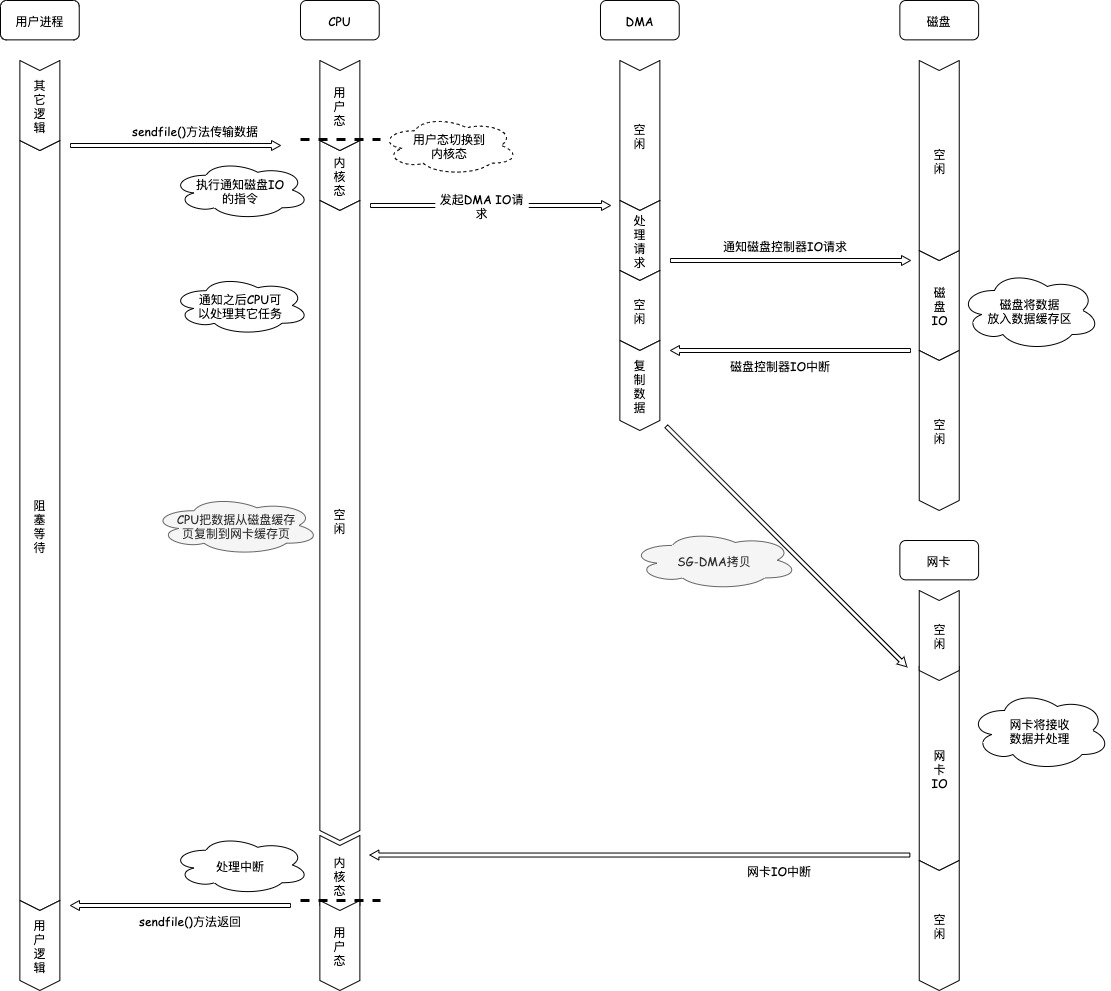

于是,从 Linux 内核 2.4 版本开始起,对于支持网卡支持 SG-DMA 技术的情况下, sendfile() 系统调用的过程发生了点变化,具体过程如下:

- 通过 DMA 将磁盘上的数据拷贝到内核缓冲区里;

- 缓冲区描述符和数据长度传到 socket 缓冲区,这样网卡的 SG-DMA 控制器就可以直接将内核缓存中的数据拷贝到网卡的缓冲区里,此过程不需要将数据从操作系统内核缓冲区拷贝到 socket 缓冲区中,这样就减少了一次数据拷贝;

所以,这个过程之中,只进行了 2 次数据拷贝,如下图:

这就是所谓的零拷贝(Zero-copy)技术,因为我们没有在内存层面去拷贝数据,也就是说全程没有通过 CPU 来搬运数据,所有的数据都是通过 DMA 来进行传输的。。

零拷贝技术的文件传输方式相比传统文件传输的方式,减少了 2 次上下文切换和数据拷贝次数,只需要 2 次上下文切换和数据拷贝次数,就可以完成文件的传输,而且 2 次的数据拷贝过程,都不需要通过 CPU,2 次都是由 DMA 来搬运。

所以,总体来看,零拷贝技术可以把文件传输的性能提高至少一倍以上。

使用零拷贝技术的项目

事实上,Kafka这个开源项目,就利用了「零拷贝」技术,从而大幅提升了I/O的吞吐率,这也是Kafka在处理海量数据为什么这么快的原因之一。

如果你追溯Kafka文件传输的代码,你会发现,最终它调用了Java NIO库里的transferTo方法:

@Override

public long transferFrom(FileChannel fileChannel, long position, long count) throws IOException {

return fileChannel.transferTo(position, count, socketChannel);

}

如果Linux系统支持sendfile()系统调用,那么transferTo()实际上最后就会使用到sendfile()系统调用函数。

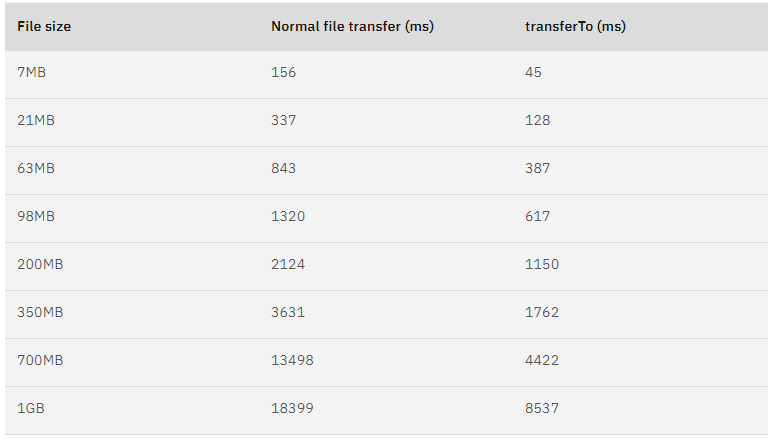

曾经有大佬专门写过程序测试过,在同样的硬件条件下,传统文件传输和零拷拷贝文件传输的性能差异,你可以看到下面这张测试数据图,使用了零拷贝能够缩短 65% 的时间,大幅度提升了机器传输数据的吞吐量。

另外,Nginx 也支持零拷贝技术,一般默认是开启零拷贝技术,这样有利于提高文件传输的效率,是否开启零拷贝技术的配置如下:

http {

...

sendfile on

...

}

sendfile 配置的具体意思:

- 设置为 on 表示,使用零拷贝技术来传输文件:sendfile ,这样只需要 2 次上下文切换,和 2 次数据拷贝。

- 设置为 off 表示,使用传统的文件传输技术:read + write,这时就需要 4 次上下文切换,和 4 次数据拷贝。

当然,要使用 sendfile,Linux 内核版本必须要 2.1 以上的版本。

PageCache 有什么作用?

回顾前面说道文件传输过程,其中第一步都是先需要先把磁盘文件数据拷贝「内核缓冲区」里,这个「内核缓冲区」实际上是磁盘高速缓存(PageCache)。

由于零拷贝使用了 PageCache 技术,可以使得零拷贝进一步提升了性能,我们接下来看看 PageCache 是如何做到这一点的。

读写磁盘相比读写内存的速度慢太多了,所以我们应该想办法把「读写磁盘」替换成「读写内存」。于是,我们会通过 DMA 把磁盘里的数据搬运到内存里,这样就可以用读内存替换读磁盘。

但是,内存空间远比磁盘要小,内存注定只能拷贝磁盘里的一小部分数据。

那问题来了,选择哪些磁盘数据拷贝到内存呢?

我们都知道程序运行的时候,具有「局部性」,所以通常,刚被访问的数据在短时间内再次被访问的概率很高,于是我们可以用 PageCache 来缓存最近被访问的数据,当空间不足时淘汰最久未被访问的缓存。

所以,读磁盘数据的时候,优先在 PageCache 找,如果数据存在则可以直接返回;如果没有,则从磁盘中读取,然后缓存 PageCache 中。

还有一点,读取磁盘数据的时候,需要找到数据所在的位置,但是对于机械磁盘来说,就是通过磁头旋转到数据所在的扇区,再开始「顺序」读取数据,但是旋转磁头这个物理动作是非常耗时的,为了降低它的影响,PageCache 使用了「预读功能」。

比如,假设 read 方法每次只会读 32 KB 的字节,虽然 read 刚开始只会读 0 ~ 32 KB 的字节,但内核会把其后面的 32~64 KB 也读取到 PageCache,这样后面读取 32~64 KB 的成本就很低,如果在 32~64 KB 淘汰出 PageCache 前,进程读取到它了,收益就非常大。

所以,PageCache 的优点主要是两个:

- 缓存最近被访问的数据;

- 预读功能;

这两个做法,将大大提高读写磁盘的性能。

但是,在传输大文件(GB 级别的文件)的时候,PageCache 会不起作用,那就白白浪费 DMA 多做的一次数据拷贝,造成性能的降低,即使使用了 PageCache 的零拷贝也会损失性能

这是因为如果你有很多 GB 级别文件需要传输,每当用户访问这些大文件的时候,内核就会把它们载入 PageCache 中,于是 PageCache 空间很快被这些大文件占满。

另外,由于文件太大,可能某些部分的文件数据被再次访问的概率比较低,这样就会带来 2 个问题:

- PageCache 由于长时间被大文件占据,其他「热点」的小文件可能就无法充分使用到 PageCache,于是这样磁盘读写的性能就会下降了;

- PageCache 中的大文件数据,由于没有享受到缓存带来的好处,但却耗费DMA多拷贝到PageCache一次;

所以,针对大文件的传输,不应该使用PageCache,也就是说不应该使用零拷贝技术,因为可能由于PageCache被大文件占据,而导致「热点」小文件无法利用到PageCache,这样在高并发的环境下,会带来严重的性能问题。

大文件传输用什么方式实现

绕开 PageCache 的 I/O 叫直接 I/O,使用 PageCache 的 I/O 则叫缓存 I/O。通常,对于磁盘,异步 I/O 只支持直接 I/O。

前面也提到,大文件的传输不应该使用 PageCache,因为可能由于 PageCache 被大文件占据,而导致「热点」小文件无法利用到 PageCache。

于是,在高并发的场景下,针对大文件的传输的方式,应该使用「异步 I/O + 直接 I/O」来替代零拷贝技术。

直接 I/O 应用场景常见的两种:

应用程序已经实现了磁盘数据的缓存,那么可以不需要 PageCache 再次缓存,减少额外的性能损耗。在 MySQL 数据库中,可以通过参数设置开启直接 I/O,默认是不开启;

传输大文件的时候,由于大文件难以命中 PageCache 缓存,而且会占满 PageCache 导致「热点」文件无法充分利用缓存,从而增大了性能开销,因此,这时应该使用直接 I/O。

另外,由于直接 I/O 绕过了 PageCache,就无法享受内核的这两点的优化:

内核的 I/O 调度算法会缓存尽可能多的 I/O 请求在 PageCache 中,最后「合并」成一个更大的 I/O 请求再发给磁盘,这样做是为了减少磁盘的寻址操作;

内核也会「预读」后续的 I/O 请求放在 PageCache 中,一样是为了减少对磁盘的操作;

于是,传输大文件的时候,使用「异步 I/O + 直接 I/O」了,就可以无阻塞地读取文件了。

所以,传输文件的时候,我们要根据文件的大小来使用不同的方式:

传输大文件的时候,使用「异步 I/O + 直接 I/O」;

传输小文件的时候,则使用「零拷贝技术」;

在 nginx 中,我们可以用如下配置,来根据文件的大小来使用不同的方式:

location /video/ {

sendfile on;

aio on;

directio 1024m;

}

当文件大小大于directio值后,使用「异步I/O+直接I/O」,否则使用「零拷贝技术」。

总结

早期 I/O 操作,内存与磁盘的数据传输的工作都是由 CPU 完成的,而此时 CPU 不能执行其他任务,会特别浪费 CPU 资源。

于是,为了解决这一问题,DMA 技术就出现了,每个 I/O 设备都有自己的 DMA 控制器,通过这个 DMA 控制器,CPU 只需要告诉 DMA 控制器,我们要传输什么数据,从哪里来,到哪里去,就可以放心离开了。后续的实际数据传输工作,都会由 DMA 控制器来完成,CPU 不需要参与数据传输的工作。

传统 IO 的工作方式,从硬盘读取数据,然后再通过网卡向外发送,我们需要进行 4 上下文切换,和 4 次数据拷贝,其中 2 次数据拷贝发生在内存里的缓冲区和对应的硬件设备之间,这个是由 DMA 完成,另外 2 次则发生在内核态和用户态之间,这个数据搬移工作是由 CPU 完成的。

为了提高文件传输的性能,于是就出现了零拷贝技术,它通过一次系统调用(sendfile 方法)合并了磁盘读取与网络发送两个操作,降低了上下文切换次数。另外,拷贝数据都是发生在内核中的,天然就降低了数据拷贝的次数。

Kafka 和 Nginx 都有实现零拷贝技术,这将大大提高文件传输的性能。

零拷贝技术是基于 PageCache 的,PageCache 会缓存最近访问的数据,提升了访问缓存数据的性能,同时,为了解决机械硬盘寻址慢的问题,它还协助 I/O 调度算法实现了 IO 合并与预读,这也是顺序读比随机读性能好的原因。这些优势,进一步提升了零拷贝的性能。

需要注意的是,零拷贝技术是不允许进程对文件内容作进一步的加工的,比如压缩数据再发送。

另外,当传输大文件时,不能使用零拷贝,因为可能由于 PageCache 被大文件占据,而导致「热点」小文件无法利用到 PageCache,并且大文件的缓存命中率不高,这时就需要使用「异步 IO + 直接 IO 」的方式。

在 Nginx 里,可以通过配置,设定一个文件大小阈值,针对大文件使用异步 IO 和直接 IO,而对小文件使用零拷贝。

欢迎关注御狐神的微信公众号

参考文档

原来 8 张图,就可以搞懂「零拷贝」了

linux dma拷贝数据到用户态,图解:零拷贝Zero-Copy技术大揭秘

内核态与用户态、系统调用与库函数、文件IO与标准IO、缓冲区等概念介绍

本文最先发布至微信公众号,版权所有,禁止转载!

操作系统IO之零拷贝技术的更多相关文章

- Linux 中的零拷贝技术,第 2 部分

技术实现 本系列由两篇文章组成,介绍了当前用于 Linux 操作系统上的几种零拷贝技术,简单描述了各种零拷贝技术的实现,以及它们的特点和适用场景.第一部分主要介绍了一些零拷贝技术的相关背景知识,简要概 ...

- [转帖]Linux 中的零拷贝技术,第 2 部分

Linux 中的零拷贝技术,第 2 部分 https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-zerocopy2/index.html Linux 中 ...

- Linux零拷贝技术 直接 io

Linux零拷贝技术 .https://kknews.cc/code/2yeazxe.html https://zhuanlan.zhihu.com/p/76640160 https://clou ...

- Linux 零拷贝技术

简介 零拷贝(zero-copy)技术可以减少数据拷贝和共享总线操作的次数,消除通信数据在存储器之间不必要的中间拷贝过程,有效地提高通信效率,是设计高速接口通道.实现高速服务器和路由器的关键技术之一. ...

- IO和零拷贝

I/O介绍 I/O主要为:网络IO(本质是socket文件读取).磁盘IO 每次IO,都要经由两个阶段: 第一步:将数据从文件先加载至内核内存空间(缓冲区),等待数据准备完成,时间较长 第二步:将数据 ...

- 【Netty技术专题】「原理分析系列」Netty强大特性之ByteBuf零拷贝技术原理分析

零拷贝Zero-Copy 我们先来看下它的定义: "Zero-copy" describes computer operations in which the CPU does n ...

- Linux 中的零拷贝技术,第 1 部分

概述 本系列由两篇文章组成,介绍了当前用于 Linux 操作系统上的几种零拷贝技术,简单描述了各种零拷贝技术的实现,以及它们的特点和适用场景.本文是本系列文章的第一部分,主要是介绍一些零拷贝技术的相关 ...

- Linux中的零拷贝技术

转载:https://www.jianshu.com/p/fad3339e3448 引文## 在写一个服务端程序时(Web Server或者文件服务器),文件下载是一个基本功能.这时候服务端的任务是: ...

- Java基础-零拷贝技术应用案例

Java基础-零拷贝技术应用案例 作者:尹正杰 版权声明:原创作品,谢绝转载!否则将追究法律责任. 零拷贝技术在Hadoop生态圈中很多组件得到应用,典型的比如kafka组件,它就很成功的应用了零拷贝 ...

随机推荐

- Django debug page XSS漏洞(CVE-2017-12794)

影响版本:1.11.5之前的版本 访问http://your-ip:8000/create_user/?username=<script>alert(1)</script>创建 ...

- 如何在 NetCore 中定义我们自己的JSON配置文件的管理器。

一.介绍 微软已经对外提供了新的平台,我们叫它们是 Net Core 平台,这个平台和 Net Framework 平台有本质的区别,这个最本质的区别就是微软的C#代码可以跨平台了.当前我们主流的3大 ...

- springboot 中 inputStream 神秘消失之谜

序言 最近小明接手了前同事的代码,意料之外.情理之中的遇到了坑. 为了避免掉入同一个坑两次,小明决定把这个坑记下来,并在坑前立一个大牌子,避免其他小伙伴掉进去. HTTPClient 模拟调用 为了把 ...

- 攻防世界逆向——game

攻防世界逆向:game wp 攻防世界逆向新手区的一道题目. 是一道windows的creak,动态调试打开是这样的: 题目说明是让屏幕上所有的图像都亮之后,会出现flag,看来应该是可以玩出来的. ...

- Vue 脚手架学习

首先就是安装脚手架 npm install @vue/cil -g 全局安装 在这里我遇到一个问题:安装不了脚手架,报错显示: 通过苦逼的查找原因就是 以前使用的taobao镜像 导致的,删除镜像换成 ...

- 《手把手教你》系列技巧篇(十七)-java+ selenium自动化测试-元素定位大法之By css上卷(详细教程)

1.简介 CSS定位方式和xpath定位方式基本相同,只是CSS定位表达式有其自己的格式.CSS定位方式拥有比xpath定位速度快,且比CSS稳定的特性.下面详细介绍CSS定位方式的使用方法.xpat ...

- 【笔记】Jupyter notebook 高级 魔法命令

魔法命令 %run 可以调用自己编写的代码 代码内容 使用结果 测试时间有%timeit,%time %timeit 测试时间(生成表达式的逻辑) 测试次数是可以不定义的,有系统自己决定 算法复杂度可 ...

- SpringBoot开发十四-过滤敏感词

项目需求-过滤敏感词 利用 Tire 树实现过滤敏感词 定义前缀树,根据敏感词初始化前缀树,编写过滤敏感词的方法 代码实现 我们首先把敏感词存到一个文件 sensitive.txt: 赌博 嫖娼 吸毒 ...

- idea 2019.3.3 系列产品破解

所有软件版本要求 必须是2019.3.3版本,可破解idea, goland, datagrid, pycharm等系列产品. 编辑vmoptions 添加破解jar包 然后重新打开,输入激活码进行激 ...

- Shellshock 破壳漏洞 Writeup

破壳漏洞 CVE编号:CVE-2014-6271 题目URL:http://www.whalwl.site:8029/ 提示:flag在服务器根目录 ShellShock (CVE-2014-6271 ...