古猫先生 SATA系列博文转载

SATA专题文章列表

SATA系列专题之一:浅析Physical Layer物理层OOB信号

SATA系列专题之二:2.0 Link layer链路层概述

SATA系列专题之二: 2.1 Link layer链路层8b/10b编码解析

SATA系列专题之二: 2.2 Link layer链路层加扰/解扰/CRC解析

SATA系列专题之二: 2.3 Link layer链路层 Frame结构以及Primitive基元解析

SATA系列专题之三:3.0 Transport Layer传输层概述

SATA系列专题之三:3.1 Transport Layer传输层FIS结构解析

SATA系列专题之三:3.2 Transport Layer传输层FIS Retry机制解析

SATA系列专题之三:3.3 Transport Layer传输层Flow Control机制解析

SATA系列专题之三:3.4 Transport Layer传输层Error处理机制解析

SATA系列专题之四:4.0 Command Layer命令层概述

SATA系列专题之四:4.1 Command Layer命令分类详细解析

SATA系列专题之五:Link Power Management解析

SATA系列专题之六:浅析NCQ原生指令序列

----------------------------------------------------------

SATA系列专题之一:浅析Physical Layer物理层OOB信号

一、SATA物理层概述

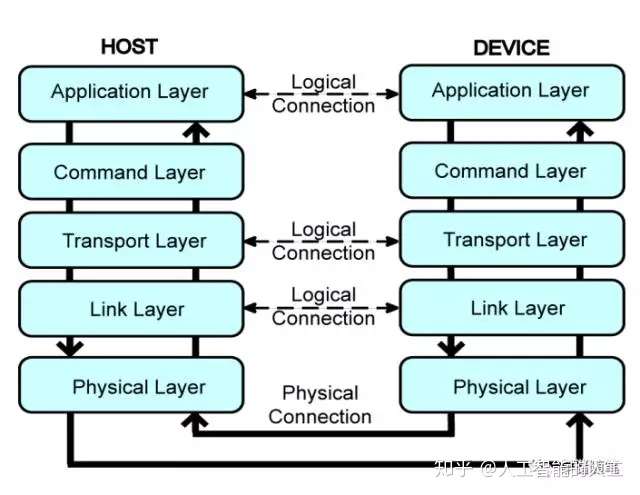

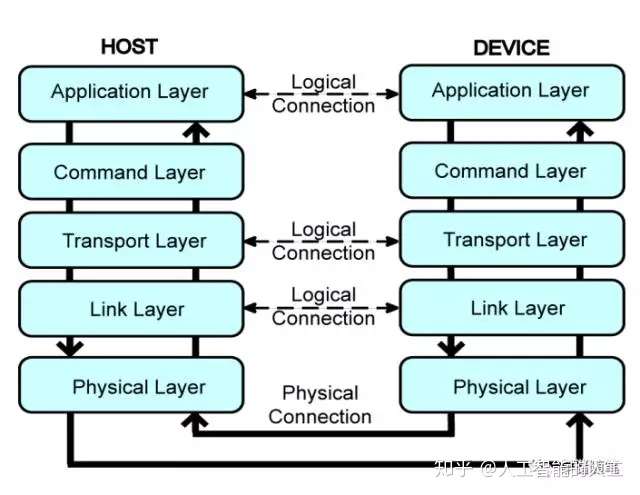

说OOB之前,首先得了解一下SATA结构以及物理层的含义。

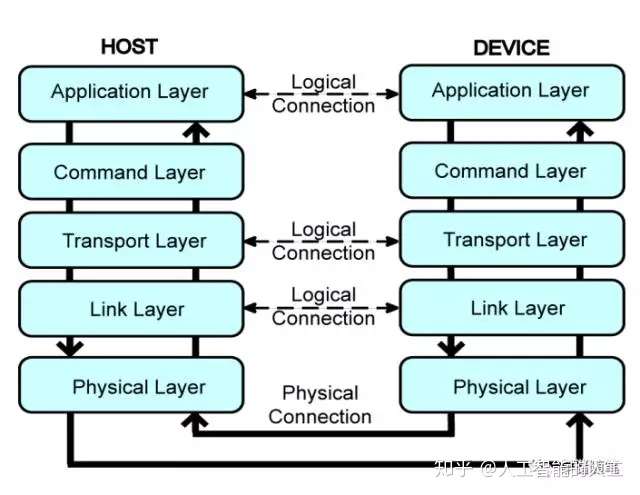

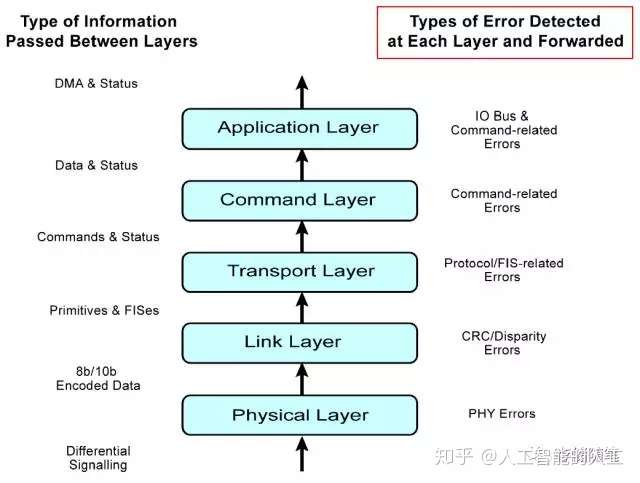

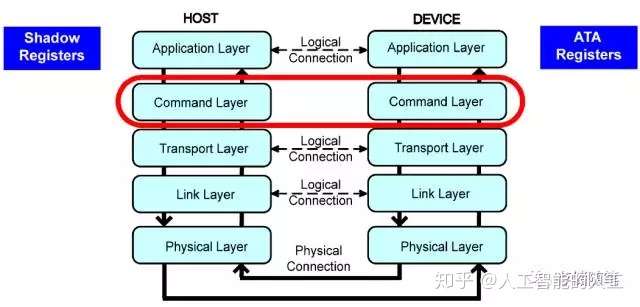

SATA主要包括:应用层(Application Layer), 传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer), SATA结构如下图:

这四个主要部分的作用是什么呢?

Application Layer/Command Layer(可解读为同一层) :

1. 最高层级的Layer,进行ATA或ATAPI command的执行,

2. implementation上很多是用软件处理.

Transport Layer :

1. 将Application Layer要做的Command转化成FIS的handshake,

2. 对FIS的组成和解开.

Link Layer :

1. 将要打出去的data做编码, 将收进来的data做解码,

2. 维持Link Layer的handshake机制.

Physical Layer :

1. Tx和Rx串行流(serial stream),

2. 上电时序,

3. 支持SATA电源管理选项,

4. OOB(Out-of-Band)信号的产生与检测.

从上面的介绍中,我们看到物理层中有一个关键的功能就是OOB(Out-of-Band)信号的产生与检测, 这就是我们今天的主角~

二、OOB(Out of Band)信号解析

SATA信号链结的建立主要是靠OOB(Out Of Band)的检测实现的,并且向上层Link Layer提供了物理层的链结情况。

OOB主要的作用包括以下几点:

- 初始化(initialization),

- 传输速率的协商与对接(Speed negotiation),

---透过OOB handshake,host与device可以决定要在Gen1,Gen2或Gen3做data传输。 - 重置(Reset),

- 从省电状态(Slumer/Partial)的唤醒,

OOB信号实际上主要有COMRESET/COMINIT与COMWAKE三个PHY信号线。

- COMRESET:Host对Device进行硬件重置以及SATA信号的重新建立。

- COMINIT:由Device送往Host,要求信号初始化。

- COMWAKE:Host或是Device装置可以激发该信号来将PHY从省电状态(Slumer/Partial)抽离。

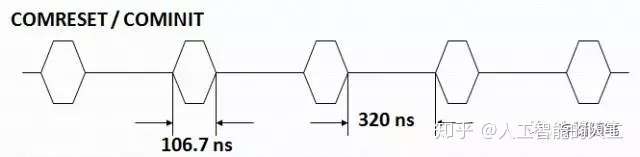

COMRESET/COMINIT由两部分相互间隔构成,一部分是突发长度为160个UI (Unit Interval)约106.7ns的ALIGN,另一部分是长度为480UI约320ns的Idle。

需要注意的是,虽然COMREST和COMINIT形式上是一样的,但COMREST只能从host到device,而COMINIT只能从device到host。

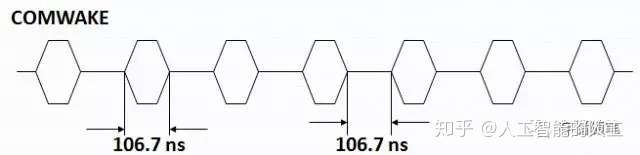

COMWAKE同样是有两部分相互间隔组成,一部分是突发长度为160个UI (Unit Interval)约106.7ns的ALIGN,另一部分是长度为160个UI约106.7ns的Idle。

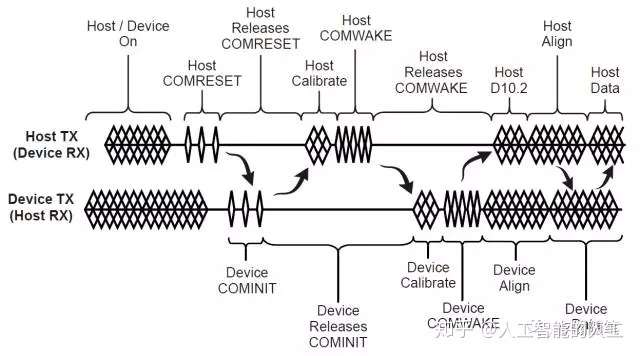

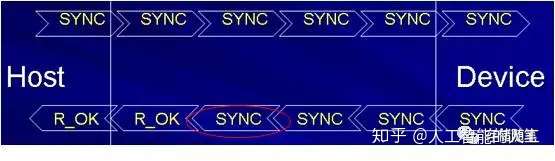

SATA信号通迅链结建立过程是什么?我们先来看一幅图哈~

看不懂?没关系,我们一步步的来解析一下详细的过程:

- 主机重置,发出COMREST。

- 设备检测到COMRESET后以COMINIT回应。

---COMINIT为重新连接开始信号,设备可以在任意时间发送COMINIT重新建立连接。 - 若没有COMINIT的通知,HOST就会重复步骤1,直到DEVICE回复为止,这也是系统允许热插拔的关键。

- 主机calibrate,发出COMWAKE。

- 设备接收到COMWAKE后,设备连续发送6个COMWAKE信号,接着连续发送ALIGN进行传送速度的协商。

- 主机锁存资料。主机接收到COMWAKE后,以支援的最低速率连续发送D10.2资料,同时锁存检测接收的资料,当检测到设备发送的ALIGN后,以接收的速率将ALIGN转发给设备。

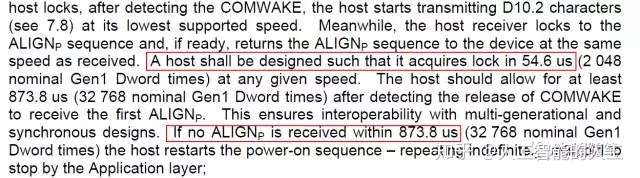

注:D10.2是0101010101...这样0和1交替的波形, 可以让device端更容易做clock recovery的动作. - 主机在发送了COMWAKE后至少要在880ps内接检测到ALIGN,否则主机重启上电序列重新检测设备,直到应用层将其终止。

- 设备锁存资料,检测到ALIGN后发送同步信号SYNC,通讯建立成功,进入到正常操作模式。如在54.6us内未检测到ALlGN,则进入错误处理,等待重新连接。

- 当主机接收到三个非ALIGN后,链结建立完成,进入正常操作。

Device与Host连接是首先从Device支持的最高速开始的,如果最高速不满足则用较低速率再次匹配,直到最低速率也不能匹配后Device将进入error状态; 换速等待时间为54.6us(2048个ALIGN DWORD传输时间);

三、实例分享

我们来看个小编工作中遇到的一个实例--fail现象是正常上电之后SATA SSD无法被识别。

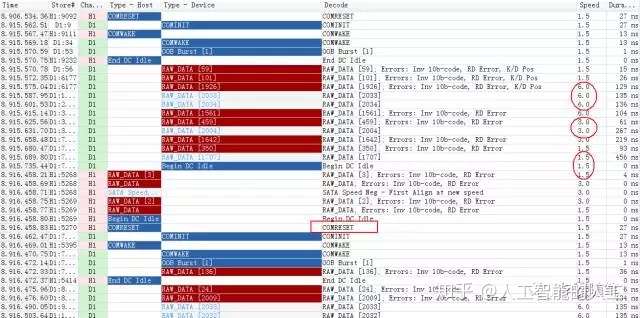

抓取正常上电之后fail sample SATA trace如下:

从上面的SATA trace结合前面SATA通讯链路建立的9个步骤,我们可以发现第六步之后就出问题了:

Device传送最高速度(6.0G)的Align无法顺利被SATA analyzer解析出来,再降速送Align(3.0G, 1.5G)依然无法被SATA analyzer解析, host也没有回应, speed negotiation失败。最终,Host再次发送COMRESET,进入死循环。

正是由于SATA信号通讯链路无法建立,导致SATA SSD在上电之后始终无法被识别到。

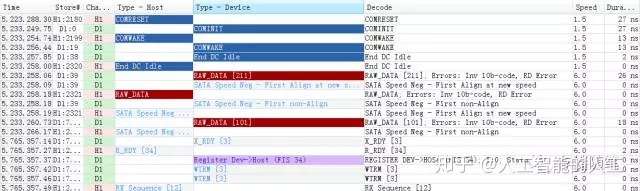

最后附上SSD可以被正确识别的SATA trace供各位看官参考:

SATA系列专题之二:2.0 Link layer链路层概述

一、故事前传

在之前的文章中,我们有提到SATA主要包括:应用层(Application Layer), 传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer), SATA结构如下图:

较为详细解释请见之前的文章"浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号",我们这里主要解析Link layer相关内容。

二、SATA Link Layer解析

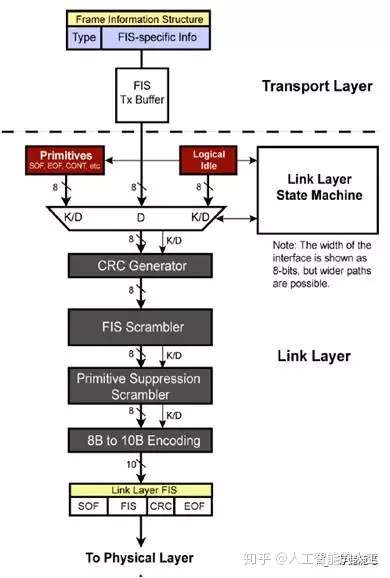

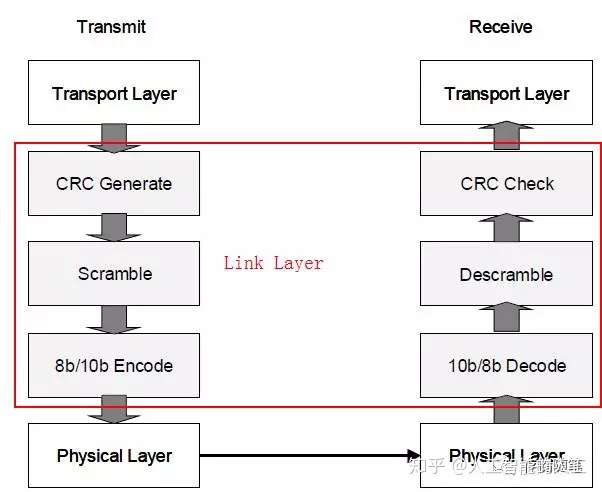

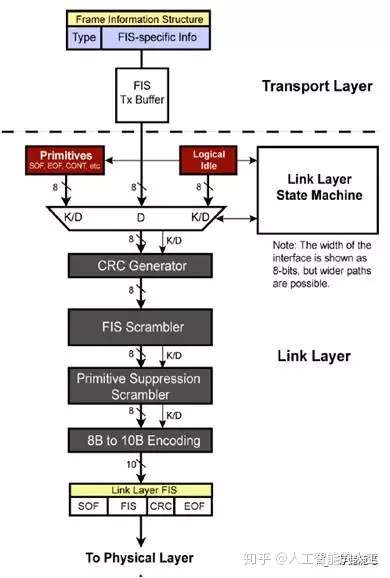

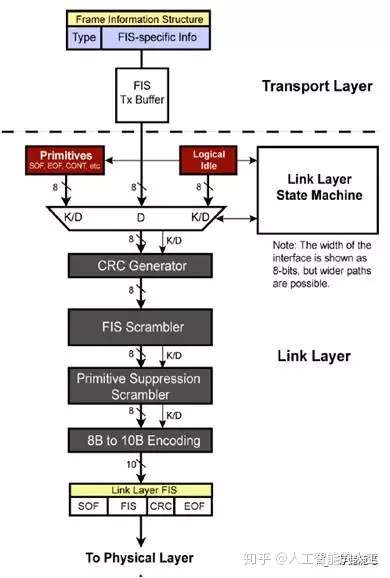

我们先来看看link layer的结构

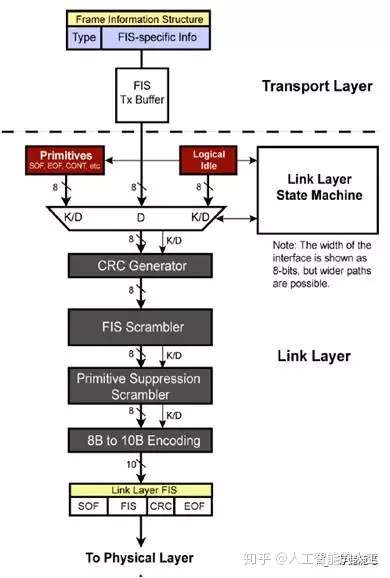

从上面Link layer的结构,我们可以看到link layer的作用大致可以包括以下几点:

- Frame flow control

- CRC的生成与检测

- 对数据与控制字符的Scrmable/Descramble

- 8b/10b编解码

- 将传输层进来的数据转为Frame

Link layer在SATA通讯中参与的过程可以这样理解:

- 通过插入各种primitive基元(详细解析请见本篇后面内容)进行流量控制,在成功传递完有效资料后,链结层(Linker layer)等待对方的应答,并把结果传给上层;

- 传输层(transport layer)传送进来FIS,链结层(Linker layer)计算CRC值,加扰(Scramble)和8B/10B编码后,加上SOF和EOF封装成frame ,传递给物理层(Physical layer)。

注:SOF=Start of Frame, EOF=End of Frame。 - 从物理层接收到有效资料时,进行8B/10B解码、解扰(Descramble)以及CRC效验,然后将资料提交到传输层。

后续文章对几个关键的部分展开解析,敬请关注!

SATA系列专题之二: 2.1 Link layer链路层8b/10b编码解析

一、故事前传

我们上回说到Link layer的结构,link layer的作用大致可以包括以下几点:

- Frame flow control

- CRC的生成与检测

- 对数据与控制字符的Scrmable/Descramble

- 8b/10b编解码

- 将传输层进来的数据转为Frame

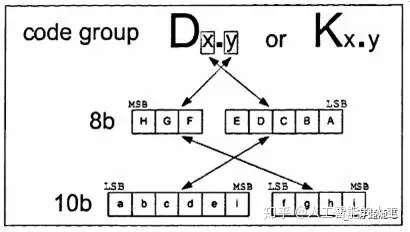

二、8b/10b编解码

8b/10b编码是目前高速串行通信中经常用到的一种编码方式,直观的理解就是把8bit数据编码成10bit来传输。

为什么要引入这种机制呢?其根本目的是“直流平衡”。当高速串行流动逻辑1或逻辑0有多个位没有产生变化时,信号的转换就会因为电压位阶段关系而造成信号错误,直流平衡的最大好处便是可以克服以上问题。

将8bit编码成10bit后,连续的1或者0不能超过5位,所以10b中0和1的位数只可能出现3中情况:

- 有5个0和5个1

- 有6个0和4个1

- 有4个0和6个1

这样引出了一个新术语“不均等性”(Disparity),就是1的位数和0的位数的差值,根据上面3种情况就有对应的3个Disparity0、-2、+2.

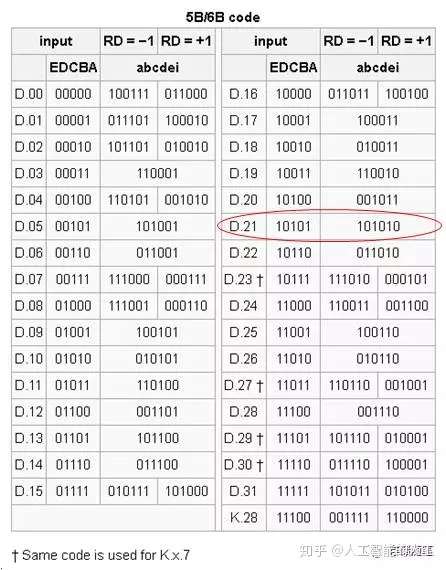

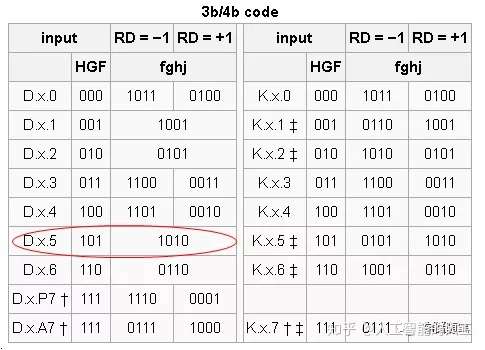

在SATA协议中资料值可以统一的表示为Dx.y或Kx.y,其中D表示资料字元,K表示特殊的控制字元, x表示输入的原始资料的低5位元,y表示输入的原始资料的高3位元。 通俗的讲,也就是8bit原始数据会分成两部分,其低5位进行5B/6B编码,高3位则进行3B/4B编码。

对K控制字元的编码方式和D资料字元编码方式一样。

协定中只使用了两个控制字元K28.3和K28.5

- K28.5只用在Primitive基元ALIGNp byte0,

- K28.3用在除ALIGNp之外的其他任何Primitive基元的byte0.

举个栗子:例如一个8bit数据101 10101,x=10101(十进制为21) y=101(十进制为5),我们就把这8bit数据写成D21.5。对照5B/6B以及3B/4B加密对照表(如下表),可以得到10bit数据为101010 1010

SATA系列专题之二: 2.2 Link layer链路层加扰/解扰/CRC解析

一、故事前传

我们之前说到Link layer的结构,link layer的作用大致可以包括以下几点:

- Frame flow control

- CRC的生成与检测

- 对数据与控制字符的Scrmable/Descramble

- 8b/10b编解码(已解析,详细见历史文章)

- 将传输层进来的数据转为Frame

二、加扰(Scramble)/解扰(Descramble)

资料在进行8b/10b 编码之前,必须先行资料加扰(Scramble)的处理,目的是為了降低EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)。

实现方式是由LFSR(Linear Feedback Shift Register)的方式来实践;

基本原理是将资料的8 位元与LFSR 寄存器的16 位元输出做XOR 的处理。

- 规定LFSR的初始值為0xFFFF,

- LFSR必须在SOF标志前就要被初始化,

- 在SOF与EOF之间的资料,包括CRC值都需要加扰。

- 对于控制基元Primitive是不需要加扰的 。

SATA协议中资料处理流程如下 :

- 对于一个资料包,在SOF后的资料就必须计算其CRC值,同时这个资料必须和扰码器的输出进行XOR操作,操作结果送往8B/10B编码器编码;

- 反之,在接收方,资料先通过10B/8B解码,再与扰码器的输出结果进行XOR操作,最后计算资料的CRC值。

三、CRC(Cyclic Redundancy Check)循环冗余校验码

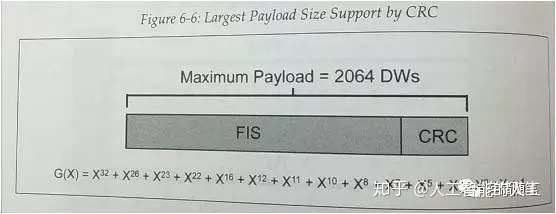

CRC的计算范围包括SOF和EOF之间的所有资料(即不包括控制基元),以Dword(32-bit)为单位,如果资料的内容不是Dword的整数倍,需要在资料包的后面用‘0’来补充。

- 协议规定CRC的初始值為0x52325032,

- SOF和EOF之间的所有资料不能超过2064个Dwords。

SATA系列专题之二: 2.3 Link layer链路层 Frame结构以及Primitive基元解析

一、故事前传

我们之前说到Link layer的结构,link layer的作用大致可以包括以下几点:

- Frame flow control

- CRC的生成与检测(已解析,详细见历史文章)

- 对数据与控制字符的Scrmable/Descramble(已解析,详细见历史文章)

- 8b/10b编解码(已解析,详细见历史文章)

- 将传输层进来的数据转为Frame

二、Frame结构解析

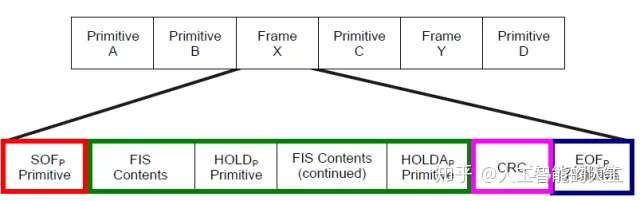

SATA协议中所有Frame的结构均是包含四个部分:SOF、Payload Data、CRC、EOF。(如下图所示)

三、Primitive基元解析

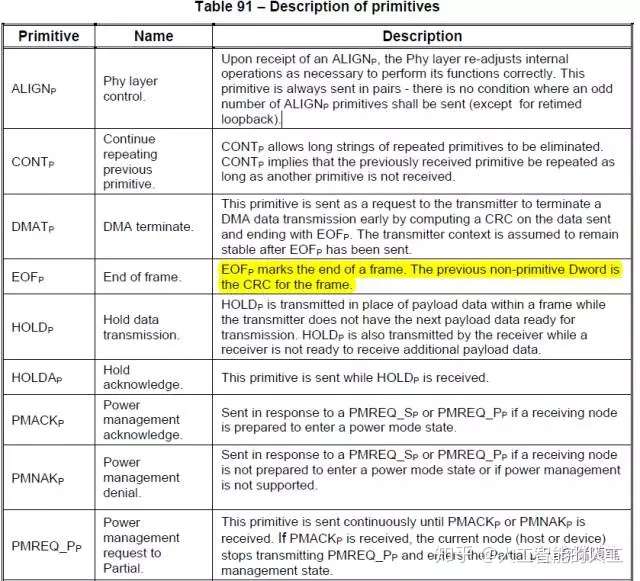

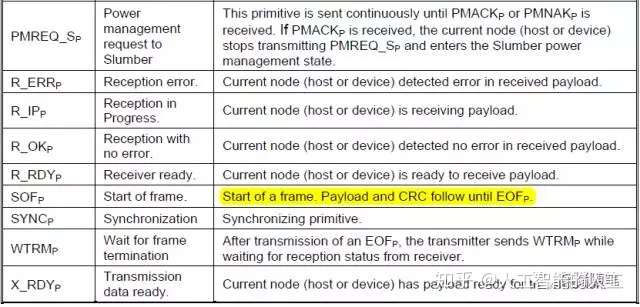

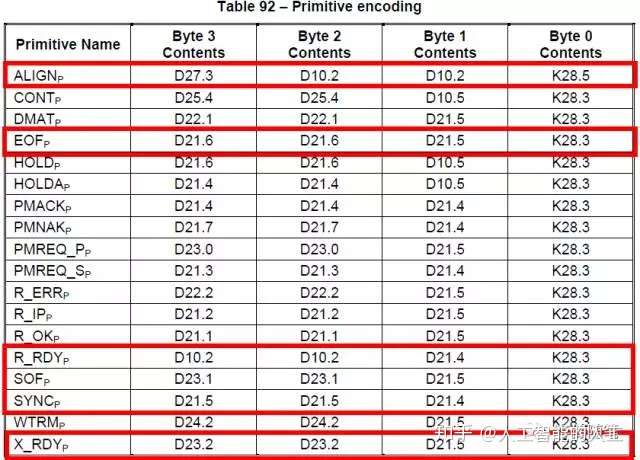

Primitive基元是用于控制和提供串行线状态的Dword实体。比如ALIGNp, SOFp, EOFp, HOLDp, PMREQ_Pp, PMREQ_Sp, SYNCp, WTRMp, R_RDYp, X_RDYp等。其对应的含义以及DW解析如下表:

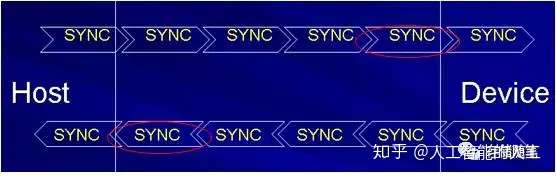

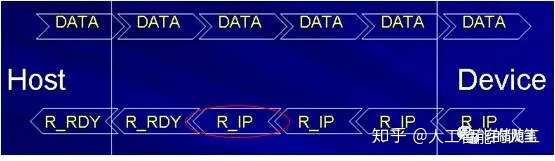

理论再多不如实践呐,现以设备接收一个资料包的传输过程来说明基元的作用。首先主机、设备都处于空闲状态(SYNC)。

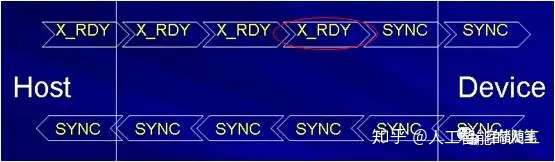

(1) 主机有资料需要发送,发送X_RDY,通知设备准备接收资料;

(2)设备检查自己的状态,准备好后发送R_RDY告诉主机可以发送数据;

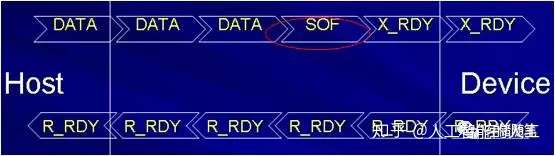

(3)主机开始发送资料, SOF为资料开始标志;

(4)接收方在接收到资料时,以R_IP告诉主机正在接收资料;

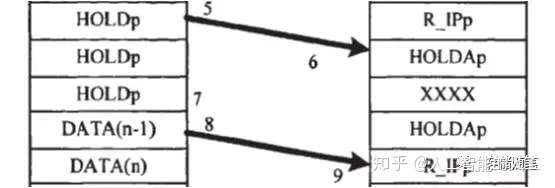

(5)主机的资料包没有发送完,可是还有些资料没有准备好,以HOLD告诉设备暂停资料发送;

(6) 设备接收到HOLD后,以HOLDA回应;

(7) 主机准备好了资料可以继续发送,以HOLD结束等待状态;

(8)主机继续传输资料;

(9)设备接收资料,以R_IP告诉主机正在接收资料;

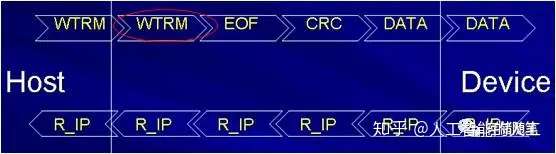

(10) 主机发送完了整个资料包,发送WTRM告诉设备:主机正在等待传输结果;

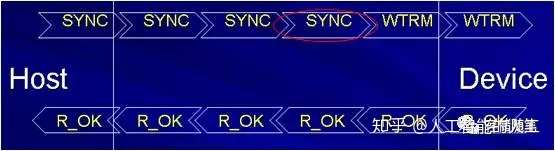

(11) 设备接收完整个资料包并检验正确,以R_OK告诉主机接收正确;

(12)主机进入空闲状态,发送同步信号SYNC;

(13)设备进入空闲状态,发送同步信号SYNC;

SATA系列专题之三:3.0 Transport Layer传输层概述

一、故事前传

在之前的文章中,我们有提到SATA主要包括:应用层(Application Layer), 传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer), SATA结构如下图:

较为详细解释请见之前的文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link layer链路层解析 2.0-2.3;

我们这里主要解析Transport layer相关内容。

二、SATA Transport Layer传输层概述

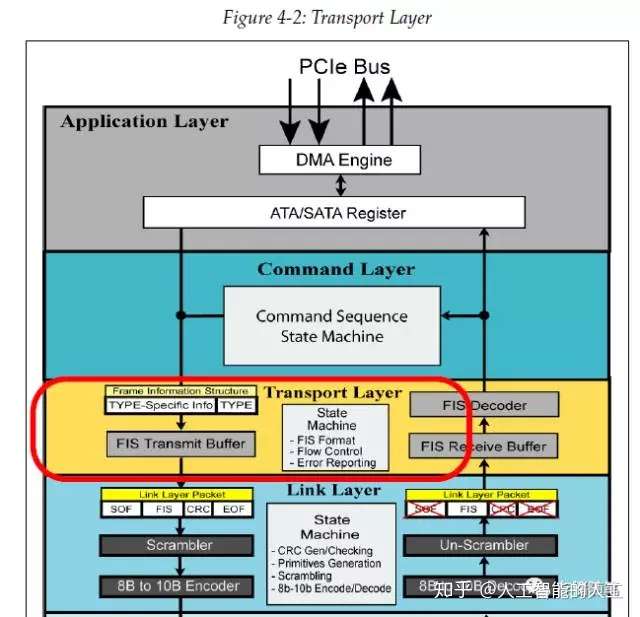

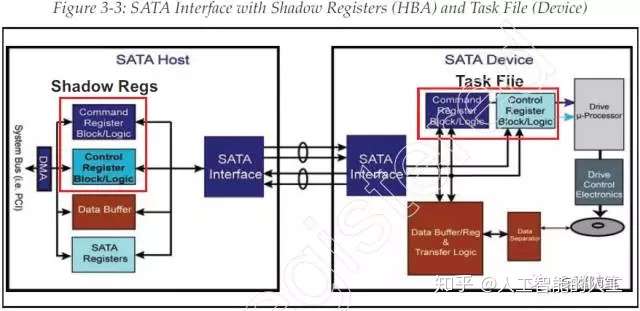

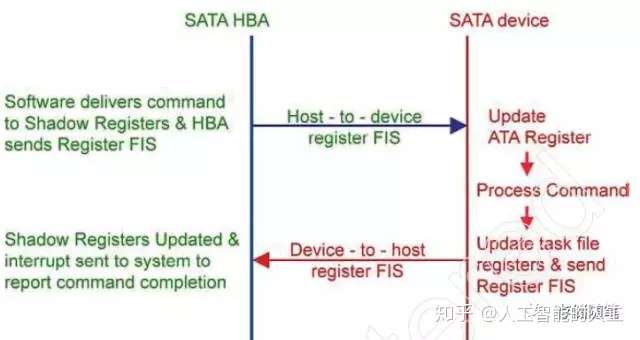

当Host下发Command时(如下图),传输层的职责大致有:

- 发送时根据Command的种类及格式构造FIS(Frame Information Structure),接受时检测FIS种类并分解得到有用资讯

- 通知Link Layer传送Frame以及获取Link Layer传来的Frame receipt确认信息,(host收到FIS后也会向device发送确认信息的FIS)

- 管理和流量控制(Flow Control)

- 向Application Layer报告传输完成或者报错(Error Reporting)

简单的讲,传输层不必关心需要传输或接收资讯的多少,只需把要传输的资料封装成FIS 格式,发送到Link Layer,或者把收到的FIS去除封装,提交给Application Layer。

后续文章会针对FIS,Flow Control以及Error Reporting三个部分详细解析,敬请期待呀~Oh, man, Come on!

SATA系列专题之三:3.1 Transport Layer传输层FIS结构解析

一、故事前传

在之前的文章中,我们有提到SATA主要包括:应用层(Application Layer), 传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer),

较为详细解释请见之前的文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link layer链路层解析 2.0-2.3;

我们这里主要解析Transport layer FIS结构相关内容。

二、FIS(Frame Information Structure)解析

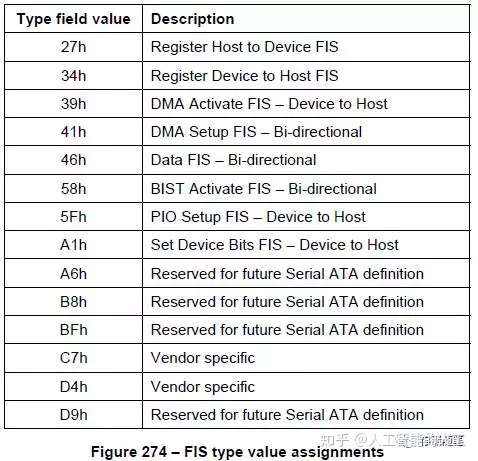

FIS是一种用于Host和device之间信息传输的机制,每个FIS的格式都是固定的,并且对应唯一的ID,SATA Spec定义了14类FIS ID。

但是,实际上,我们用到主要是8类:

FIS Type

FIS IDDiscriptionSizeH2D 27hSend command to drive5 DWsD2H34hResponds status to host5 DWsDMA Activate39hActivate a DMA data transfer1 DWDMA Setup41hStart a DMA data transfer7 DWsPIO Setup5Fh

Start a PIO transfer

PIO=Programmed Input/Output

5 DWsDATA46hData packet2049 DWsSDBA1hResponds a command completion for NCQ command2 DWsBIST58h SATA Built-In Self-Test3 DWs

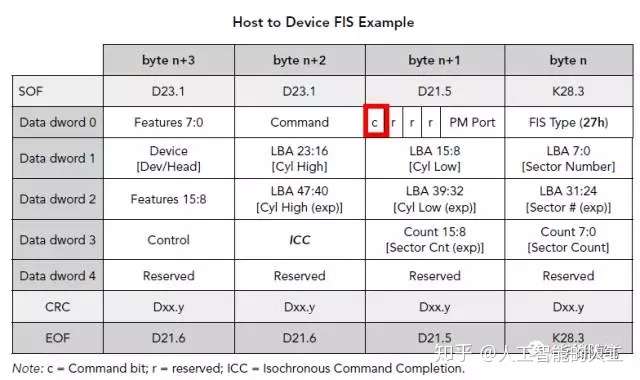

(1) Register FIS-H2D(27h)

用来传输主机的Shadow Register(可以理解为CPU的传达室)的资料到设备,与ATA/ATAPI指令字和寄存器相容。

当Device接收到一个有效的Register FIS - H2D,检查C bit的内容,然后更新命令寄存器 / 控制寄存器中的内容中,

C bit为‘1’,Device按照Command Register中的命令执行命令,

C bit为‘0’,Device按照Control Register中的内容执行控制请求。

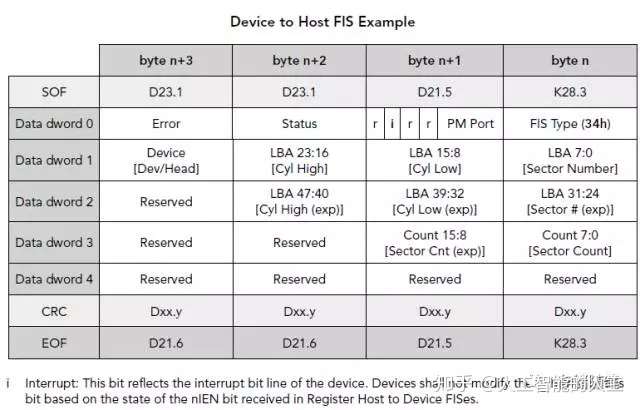

(2) Register FIS-D2H(34h)

D2H的作用如下:

- 从Device送往Host端,传送装置的状态变化。

- 当Device完成一个命令,向主机报告指令完成的状态。

- Device用于修改host中shadow block里的command register和control register。

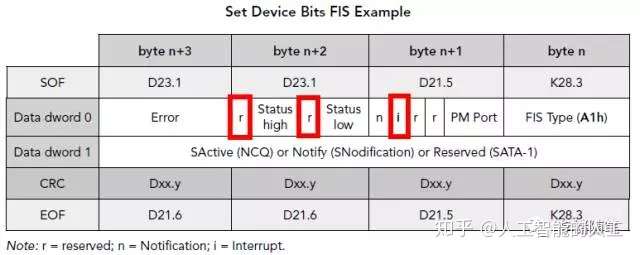

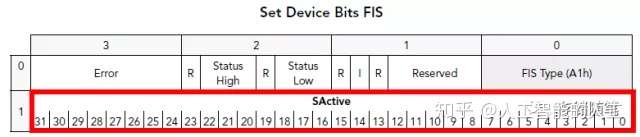

(3) SDB(Set Device Bits)(A1h)

SDB的作用是Device用来改写host 的shadow register中的error或status的某些bits;

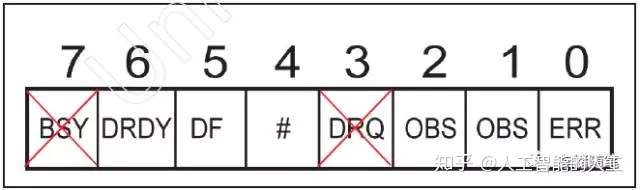

这些bits包括Error全部8 bits和Status中的6 bits,

SDB FIS不改变状态寄存器中的bit7 BSY(Busy)、bit3 DRQ(Data Request)。

下表中的“i”表示host在收到该FIS以后,如果shadow status register中BSY和DRQ位都为0时,host进入中断等待状态(实际上表明device进入中断等待状态)

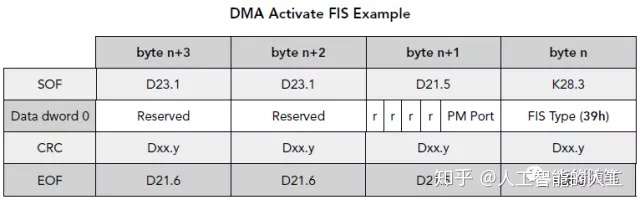

(4) DMA Activate(A1h)--Device to Host

DMA Active FIS的特性主要是:

- Device发送该FIS同意主机以DMA方式向设备发送资料,

- 是Device对主机DMA写命令的一个回应,

- 当发送完FIS后,Device必须进入接收DMA资料接收状态,

- 每发送一个DMA DATA FIS后,要再次收到DMA Activate FIS才能发送下一个DMA DATA FIS;

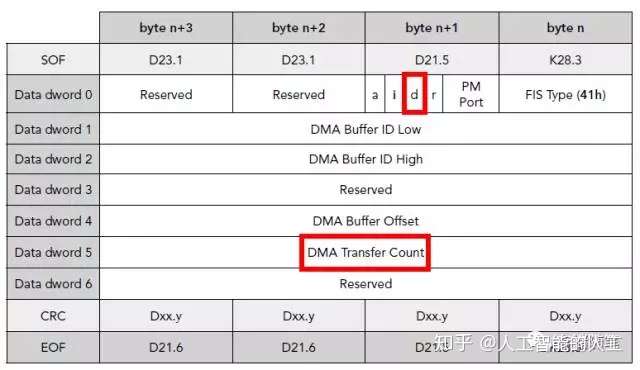

(5) DMA Setup(41h)--Bidirectional

进行DMA操作的第一步,目的是为了建立DMA操作参数。

发送方通过发送这个FIS,要求对方配置好DMA控制器,同时存储空间必须按要求处于准备状态。

D bit为‘0’,代表发送方传送资料;

D bit为‘1’,代表接收方传送资料, 传输时一方的D为1,另一方的D为0。

DMA Transfer Count表示传输Bytes计数。

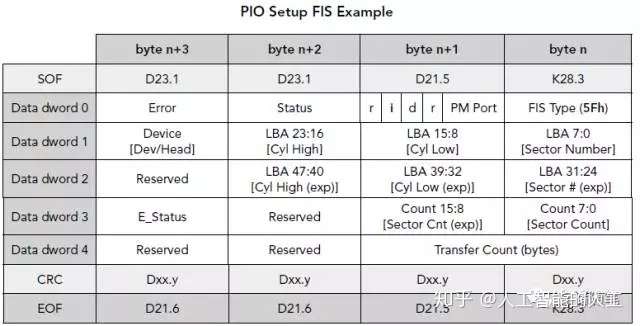

(6) PIO Setup(5Fh)--Device to Host

由设备发送给主机,告诉主机相关PIO操作参数,包括了在PIO传输前和传输后shadow register的内容。

- 在PIO传输资料的过程中,Device必须先发送这个FIS给主机,表示Device准备好发送或接受数据。

- 与DMA传输一样,每传一个DATA FIS就要一个PIO SETUP FIS传输下一个DATA FIS;

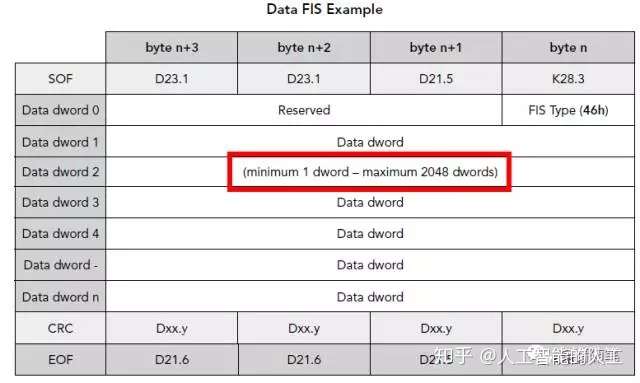

(7) DATA FIS(46h)--Bidirectional

DATA FIS比较简单,就是用来传输资料,比如说对硬盘的读写操作,

资料包的长度是不定的,除去SOF、EOF、CRC和FIS类型等标志外,最多2048个Dwords。

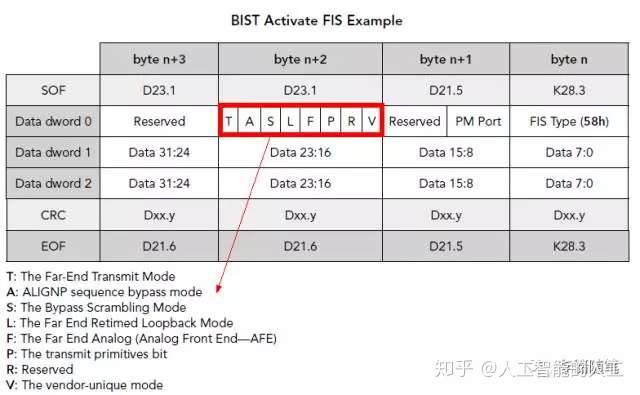

(8) BIST Activate(58h)--Bidirectional

让对方进入测试模式,是一个双向可用的FIS,接收方以R_OK回应,完成测试工作之后就进入BIST交换状态了。

SATA系列专题之三:3.2 Transport Layer传输层FIS Retry机制解析

一、故事前传

在之前的文章中,已经解析了SATA协议的部分相关内容。

较为详细解释请见之前的文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport layer链路层解析3.0-3.1;

我们这里主要解析Transport layer FIS Retry机制相关内容。

二、FIS Retry机制解析

上回说到,FIS是一种用于Host和device之间信息传输的机制,每个FIS的格式都是固定的,并且对应唯一的ID,SATA Spec定义了14类FIS ID。

其实在很多场景下,FIS的传输会出现Error,那怎么办呢?

不怕不怕,SATA协议给我们准备了Retry机制可以救场~

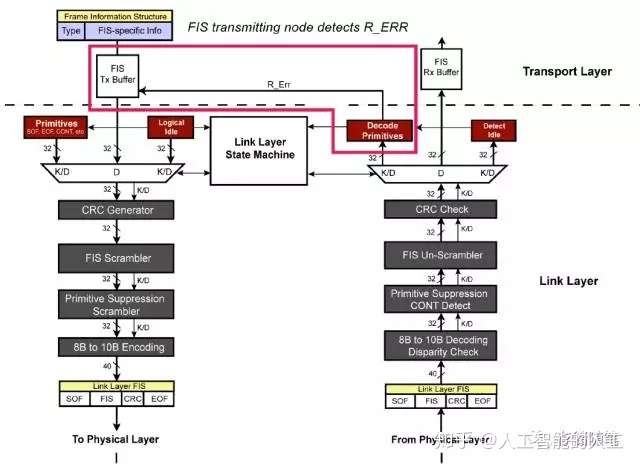

Transport Layer在Host端和Device分别有一个Buffer: FIS Tx Buffer和FIS Rx Buffer(如下图)。

- 当Host端将FIS从Transport Layer传至Link layer的时候,FIS其实在Transport Layer的FIS Tx Buffer有一个备份。

- 当device Link layer解析到传过来的FIS有错误发生时,会返回一个Primitive基元“R_ERR”,告诉Host端:“您刚才传输的FIS出了点问题,麻烦您发送一遍”。

- Host端收到R_ERR反馈会再讲备份在FIS Tx Buffer的FIS重新发送一遍。

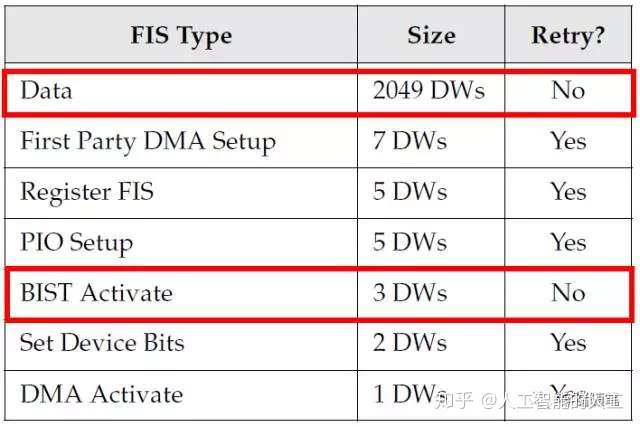

但是,有一点需要注意,并不是所有的FIS都可以用Retry机制修复Error:

- DATA FIS最大长度为2049 DWs, 但是Transport layer并没有这么大Buffer,FIS Tx/Rx Buffer只要7 DWs,所以DATA FIS无法用Retry机制。

- BIST只用在测试诊断场景,所以BIST也无法用Retry机制。

所有FIS Retry机制状态如下表:

SATA系列专题之三:3.3 Transport Layer传输层Flow Control机制解析

一、故事前传

在之前的文章中,已经解析了SATA协议的部分相关内容。

较为详细解释请见之前的文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport layer链路层解析3.0-3.2;

我们这里主要解析Transport layer Flow Control机制相关内容。

二、Flow Control

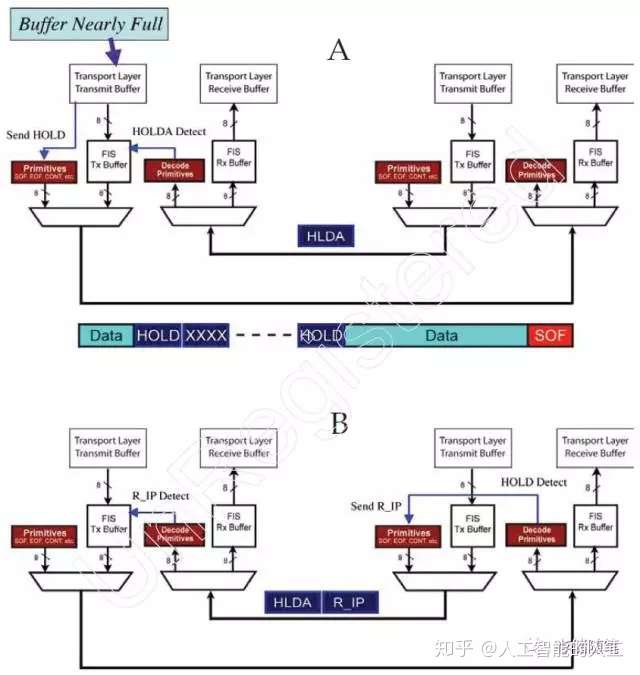

我们前面有提到传输层中Tx/Rx buffer只有7 DWs,也就是28 Bytes, 而我们Data FIS的最大长度是2049 DWs(8196 Bytes)。在Data传输过程中,如果不加管理和控制的话,就会出现欠载(UnderRuns)和过载(OverRuns)的情况。

在Data flow control的过程中,主要用了两个Primitive基元:HOLD和HOLDA。

- HOLD的作用是告知对方中止FIS传输;

- HOLDA的作用是告知HOLD发送者:“您的HOLD中止指令已收到,并且已中止FIS传输”。

发送端(Tranmitter)和接收端(Reciver)均可以启动Data flow control机制,主要分为以下四种情况:

- 发送端Tx Buffer接近空的时候;

- 发送端Tx Buffer接近满的时候;

- 接收端Rx Buffer接近满的时候;

- 接收端Rx Buffer接近空的时候;

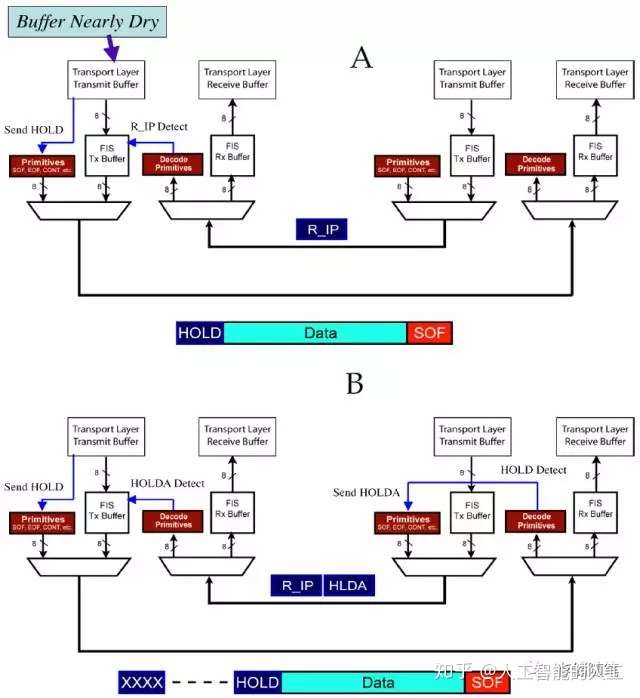

(1)发送端Tx Buffer接近空的时候

Data FIS传输过程中,首先是接收端检测到FIS并且回复Primitive基元"R_IP"(Reception in Progress)给发送端(如下图)。

- 当发送端Tx buffer接近空的时候,发送端会给接收端发送Primitive基元“HOLD”,告知接收端,data传输将会被暂停;

注:发送端会一直发送HOLD,直到data传输被恢复。 - 当接收端接收到HOLD之后,会反馈HOLDA给发送端。

(2)发送端Tx Buffer接近满的时候

前面提到发送端会一直发送HOLD,直到data传输被恢复。一旦发送端Tx Buffer快满了,就会取消HOLD,并恢复data传输。接收端也会在HOLD之后立马检测到数据的传输,并且释放HOLDA。

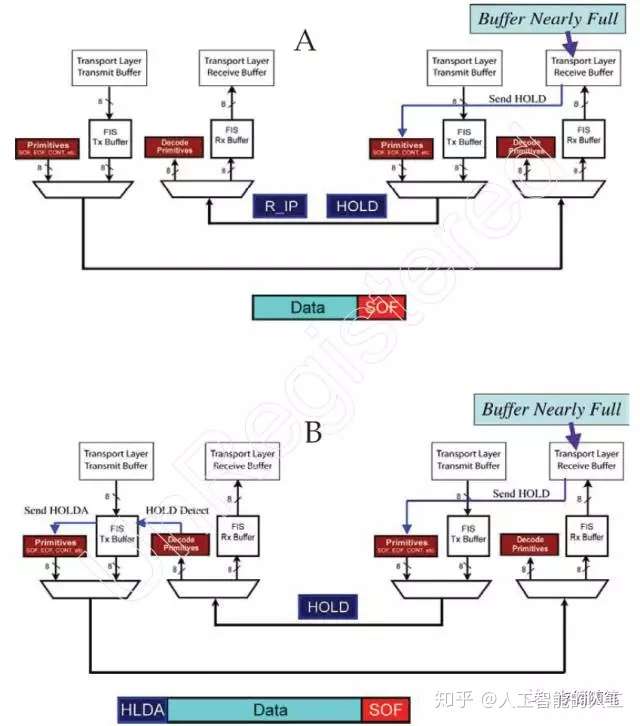

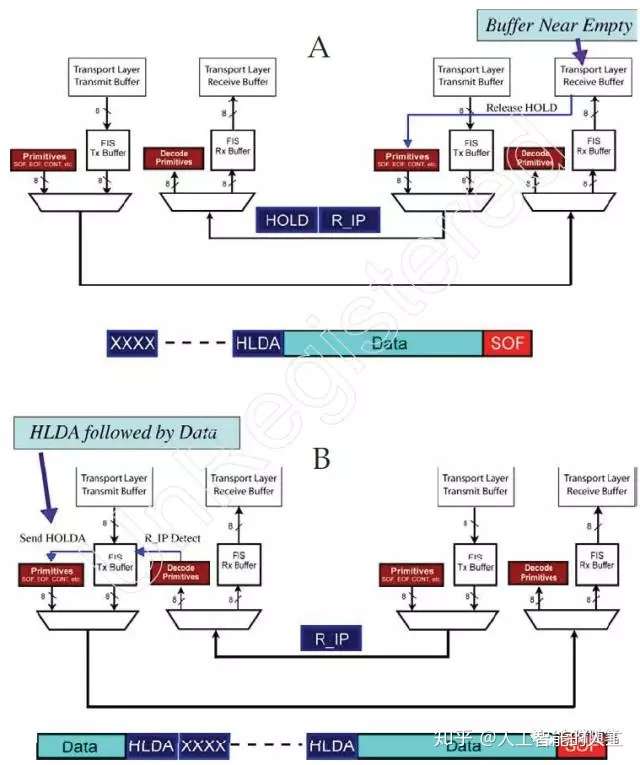

(3)接收端Rx Buffer接近满的时候

当接收端Rx buffer快满的时候,发送HOLD给接收端,告知发送端"先不要发送数据了,我快承受不来了,呜呜~"。

当发送端接到HOLD之后,会立马发送HOLDA安抚接收端"遵命~传输已中止~"。

(4)接收端Rx Buffer接近空的时候

当接收端Rx buffer快空的时候,会释放HOLD,欢快的告知发送端“快发送数据啦,我现在很空呢~”,同时会发送R_IP。发送端收到接收端R_IP的指示,恢复data传输。

SATA系列专题之三:3.4 Transport Layer传输层Error处理机制解析

一、故事前传

在之前的文章中,已经解析了SATA协议的部分相关内容。

较为详细解释请见之前的文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport layer链路层解析3.0-3.3;

我们这里主要解析Transport layer Error Reporting机制相关内容。

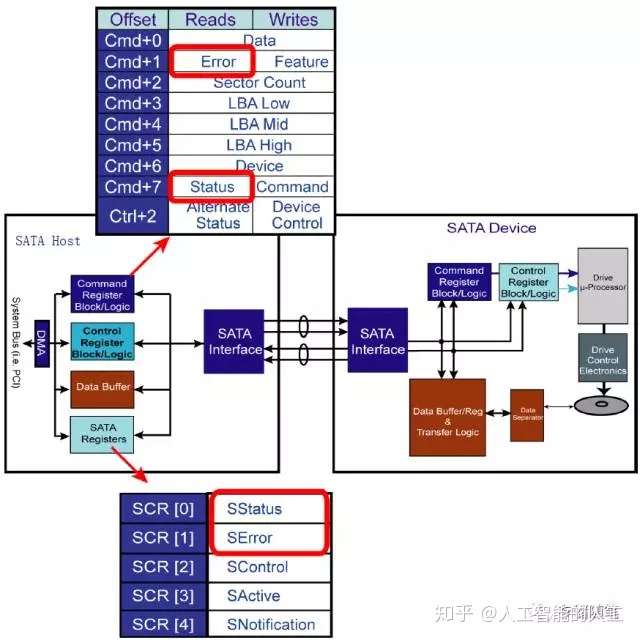

二、Error Reporting

SATA Spec中提到SATA环境支持ATA error以及SATA error的检测。SATA环境中发生的error大致分为四类:

- Command无法正常完成。这部分会记录在ATA的Status/Error register(也可以称为ATA shadow register).

- FIS传输错误。这部分记录在SATA定义的Error register.

- SATA链路传输error。这部分也记录在在SATA定义的Error register.

- HBA(Host Bus Adapter)错误。这部分会记录在SATA定义的Error register或者IO bus register.

从上图我们也可以看到,所有的status和error register都放在HBA。Device也可以检测到Error,但是要上报给Host, 主要途径有两个:

- 在command执行过程中发现错误后,Device通过向Host发送Register FIS-D2H来更新ATA status & error。

- 在FIS传输过程中发生错误,Device向Host发送Primitive基元“R_ERR”。不过,这种情况下,Host不能判断错误的根本原因。

SATA环境下产生的错误可能发生在任何一层,每层检测的status & error类型如下图:

发现了问题,最终还得去解决。对于各层上报的error,根据错误类型以及错误严重程度,应对措施主要有:

- 冻结(Freeze)。这个时候就说明了错误的严重性很高,无法修复,需要做reset才能清除错误;

- 中断(Abort)。表明错误比较持久,相应的cmd已经失败。需要告诉Host作中断处理。

- 重新发送(Retry)。表明错误是短暂并且不影响SATA系统运行,比如CRC error。这个错误如果是在Transport Layer或者以下发生的,由硬件启动retry机制。如果发生在Transport Layer之上了,就要依赖软件启动retry机制。

- 追踪/忽略(Track/ignore)。表明这是个可以纠正的错误,不严重,可以忽略。不过,此类error虽然可以被纠正,但是也会对SATA的整体性能产生不利影响。

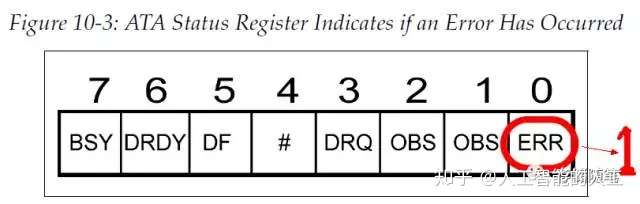

(1) ATA Status & Error Register

当有ATA error发生时,ATA status会将ERR bit置"1"。如果ERR bit=0, 那么Error register相应的内容均为无效。

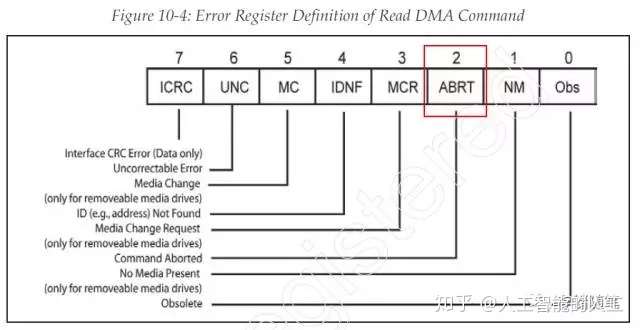

Error Register具体定义如下:

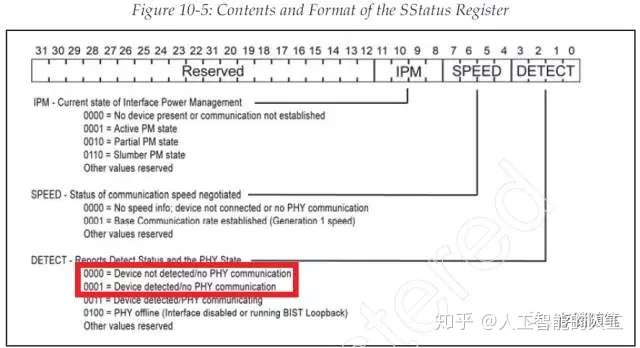

(2) SATA定义的相关Error Register

SATA Status(SStatus) Register:

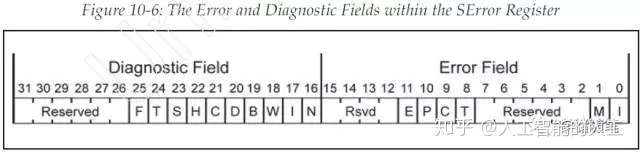

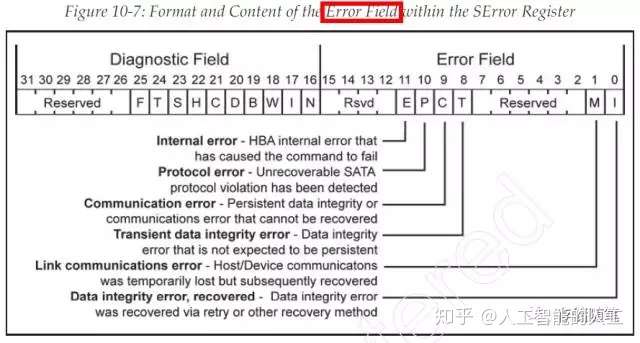

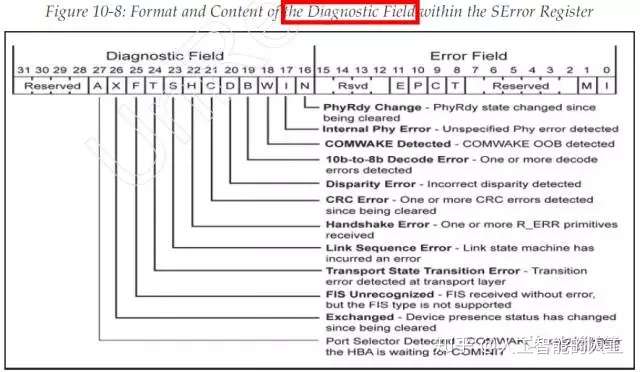

SATA Error(SError) Register:

SATA系列专题之四:4.0 Command Layer命令层概述

一、故事前传

在之前的文章中, 我们已经介绍了传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer)的相关内容。详见前期文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link Layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport Layer传输层解析3.0-3.4;

我们这里主要解析Command layer命令层相关内容。

二、SATA Command Layer命令层概述

当Host要下发一个command时,步骤大致如下:

- Host软件先初始化Shadow register;

- 软件下发cmd, 将payload content的资讯,先写到shadow command block register和shadow control block register里;

- 应用层将shadow register的内容发送传输层,并产生FIS,,

- 通过FIS传到device的command register block和control register block;

#shadow command block 映射到 command register block;

#shadow control block 映射到 control register block;

这里要先提一下Shadow register:

这其实是个和硬件有关的概念。有些register是2层的,第一层是供CPU访问,第二层供HW访问。

- 这是同一个Register,不是2个Register,只不过分了2层。形象的讲上层是下层的Shadow。

- CPU在写Register的时候,会先写在上层的Shadow Register,硬件update之后才会在下层供HW访问的Register开始执行。

- 因为真正生效的执行HW动作的是下面这层,而上面这层只是将CPU(也就是将软件)的信息获取到,等下个硬件周期才会执行。

SATA系列专题之四:4.1 Command Layer命令分类详细解析

一、故事前传

在之前的文章中, 我们已经介绍了传输层(Transport Layer),链路层(Link Layer)以及物理层(Physical Layer)的相关内容。详见前期文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link Layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport Layer传输层解析3.0-3.4;

4,SATA Command Layer命令层解析4.0;

我们这里主要解析Command layer命令层具体Command相关内容。

二、SATA Command Layer命令层具体解析

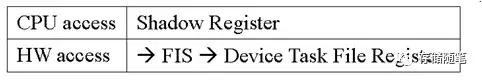

SATA Spec定义了12类Command,具体分类与对应的数量如下表:

那么,我们就对这12类Commands中作详细的介绍:

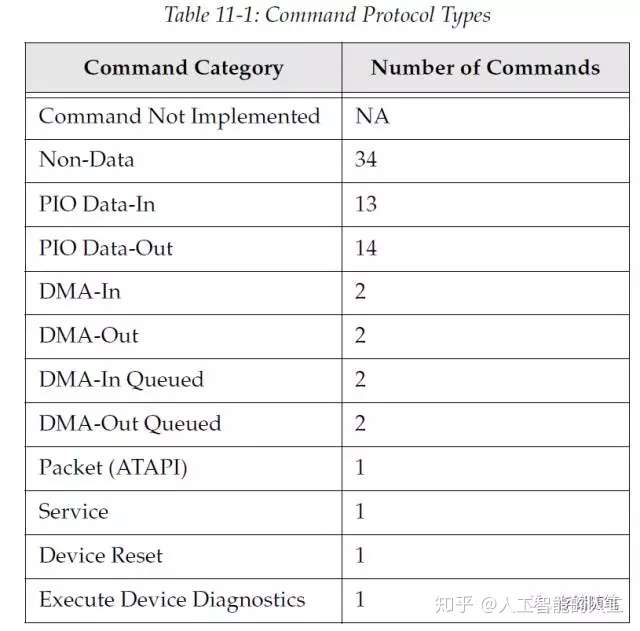

1. Command No Implemented

当Command无法执行时,状态如下图,Device需要做三件事情:

- 在ATA status register中将ERR bit 置为1;

- 在ATA error register中将abort bit置为1;

- 返回Register FIS-D2H更新shadow register.

注:ATA status & error register详细介绍请见历史文章"SATA Transport Layer传输层解析".

2. Non-Data Commands

Non-Data Commands这一类的command sequence比较简单,主要是通过Register FIS在Host与device之间进行交互,如下图:

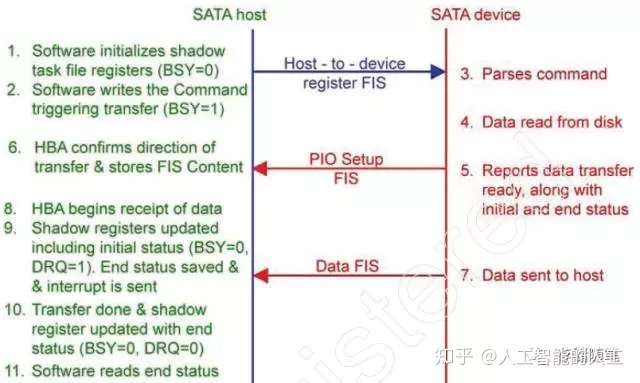

3. PIO Data-In Commands

PIO data-in command的作用是将device的数据读到host memory中,具体sequence如下:

PIO read SATA trace供参考:

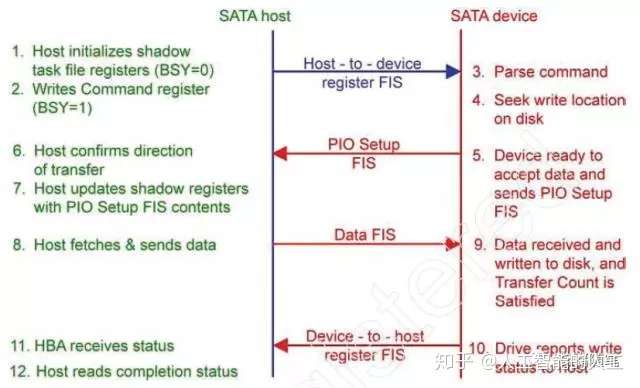

4. PIO Data-Out Commands

PIO data-out command的作用是将host memory数据写入device。具体sequence如下:

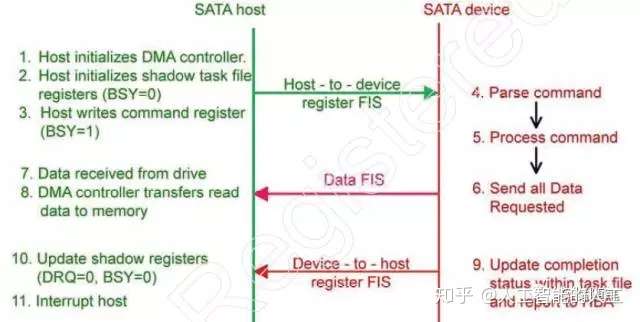

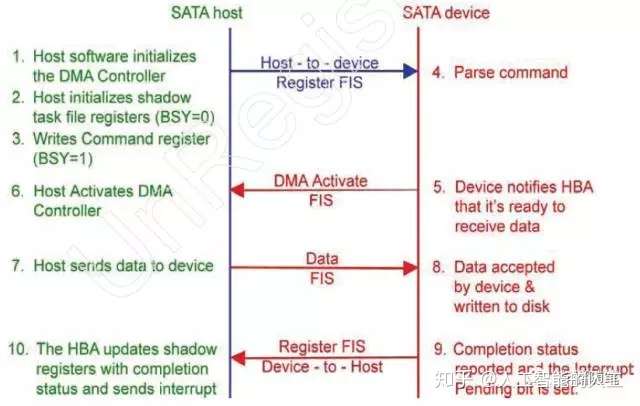

5. DMA Data-In(Read) Commands

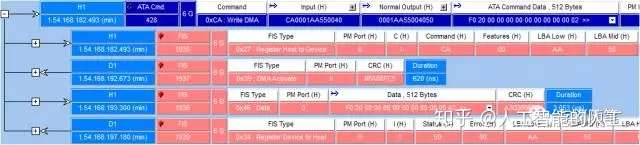

DMA read SATA trace供参考:

6. DMA Data-Out(Write) Commands

DMA write SATA trace供参考:

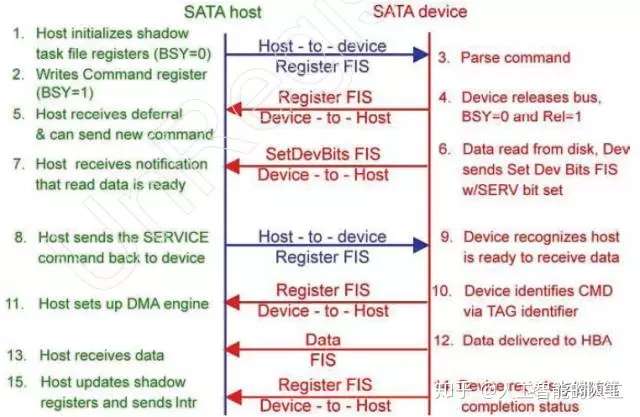

7. DMA Data-In(Read) Queued Commands

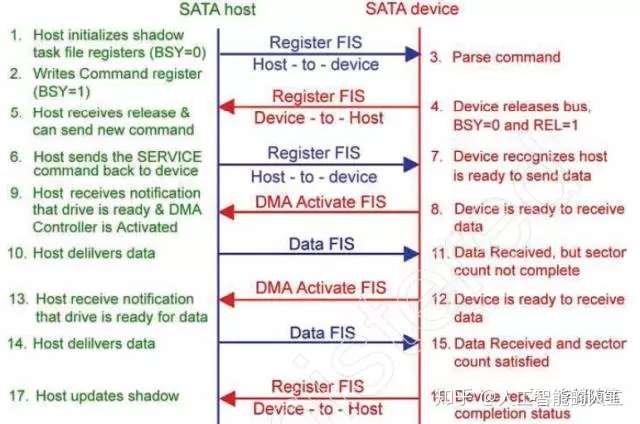

8. DMA Data-Out(Write) Queued Commands

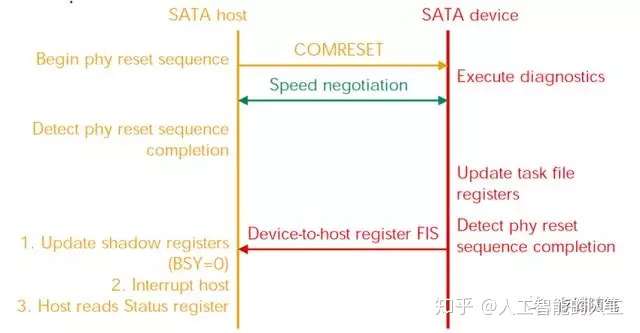

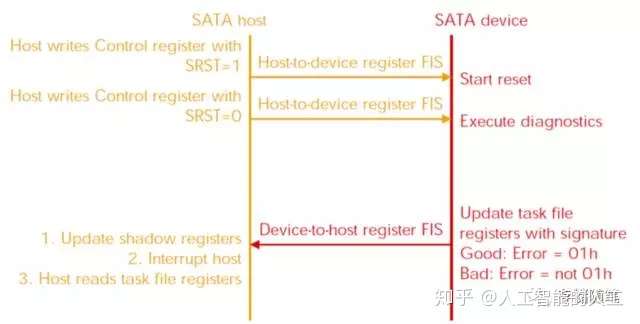

9. COMRSET Sequence

10. Host Software Reset Sequence

SATA系列专题之五:Link Power Management解析

一、故事前传

在之前的文章中, 我们已经针对SATA的主要结构进行了较为详细的解析,详见前期文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link Layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport Layer传输层解析3.0-3.4;

4,SATA Command Layer命令层解析4.0-4.1;

我们这里主要解析一下SATA Link Power Management的相关内容。

二、SATA Link Power Management解析

一般情况下,SATA Phys会处在Phy Rdy状态(Standby),确保Host与Device之间正常通信。如果SATA host一直处在Idle的情况,并不需要SATA interface处于通信状态,而此时,SATA Phys仍处在Phy Rdy状态(Standby),这样是不是有点浪费呢?

基于降低能效的考虑,SATA Spec定义了两种低功耗的状态:Partial和Slumber。

- Partial: 功耗大约75mW, 比Standby状态功耗约200mW低了一多半, 从Partial状态退回Phy Rdy的时间不能超过10us.

- Slumber: 功耗大约25mW, 比Partial状态功耗更低,从Slumber状态退回Phy Rdy的时间也相对较长,但不能超过10ms。

在Link Power Management协议中有四个关键的Primitive基元参与:

- PMREQ_S: 请求进入Slumber状态, 这个基元会被一直发送,知道收到对方的回应(PMACK或者PMNAK).

- PMREQ_P: 请求进入Partial状态, 这个基元会被一直发送,知道收到对方的回应(PMACK或者PMNAK).

- PMACK:对PMREQ_S或者PMREQ_P的回应,接受进入Slumber或者Partial的请求。

- PMNAK:对PMREQ_S或者PMREQ_P的回应,不接受进入Slumber或者Partial的请求。

生来平等,Host与Device均可以发起请求(HIPM/DIPM),进入Partial/Slumber。

- HIPM = Host Initiated Link Power Management

- DIPM = Device Initiated Link Power Management

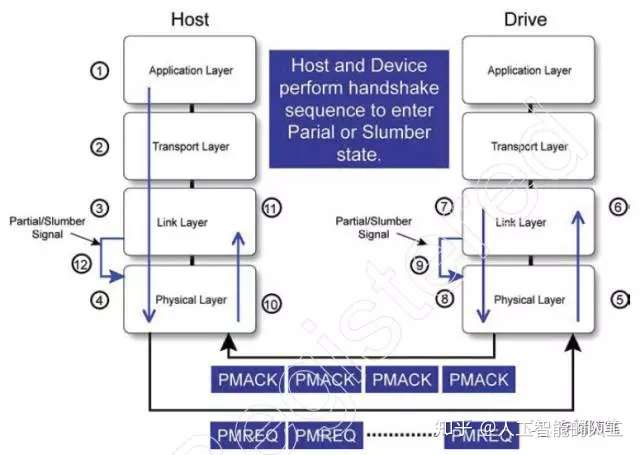

我们针对HIPM举例,解析一下Link Power Management Protocol:

- Host应用层初始化Partial/Slumber请求;

- Host传输层收到上层传过来Partial/Slumber请求后,转送至下一层链路层;

- Host链路层收到Partial/Slumber请求后,进入Partial(L_TPMPartial)或者Slumber(L_TPMSlumber),并发送Primitive基元"PMREQ_P"或者"PMREQ_S"至物理层,这个过程中,会一直发送PMREQ,直至收到物理层的回应(PMACK或者PMNAK);

- Host物理层通过物理链接将Primitive基元"PMREQ_P"或者"PMREQ_S"传送至Device物理层;

- Device物理层将收到的信息全部转送至Device链路层;

- Device链路层一旦收到Primitive基元"PMREQ_P"或者"PMREQ_S",就会进入PMOff 状态;

- 进入PMOff状态后,Device链路层会发送Primitive基元PMACK至物理层。这个过程中会发送4~16个PMACK。之后,链路层进入ChkPhyRdy状态,并向物理层发送信号,告知其进入Partial/Slumber状态;

- Device物理层将PMACK发送至Host物理层;

- Device物理层检测到链路层发送的Partial/Slumber信号后,进入Electrical Idle状态(0V, no signal);

- Host物理层收到PMACK后,转送至链路层;

- Host链路层检测到PMACK后,进入ChkPhyRdy状态,并中止发送PMREQ;

- 进入ChkPhyRdy后,Host链路层会向物理层发送信号,告知其进入Partial/Slumber状态。然后Host物理层进入进入Electrical Idle状态(0V, no signal);

从上面的Protocol中,我们可以看到,一旦进入Partial/Slumber状态,Link Phy就会进入electrical idle。如果要从Partial/Slumber状态中唤醒,就需要依赖COMWAKE OOB信号重新建立Link。

有关OOB信号的详细介绍请见之前文章:

浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

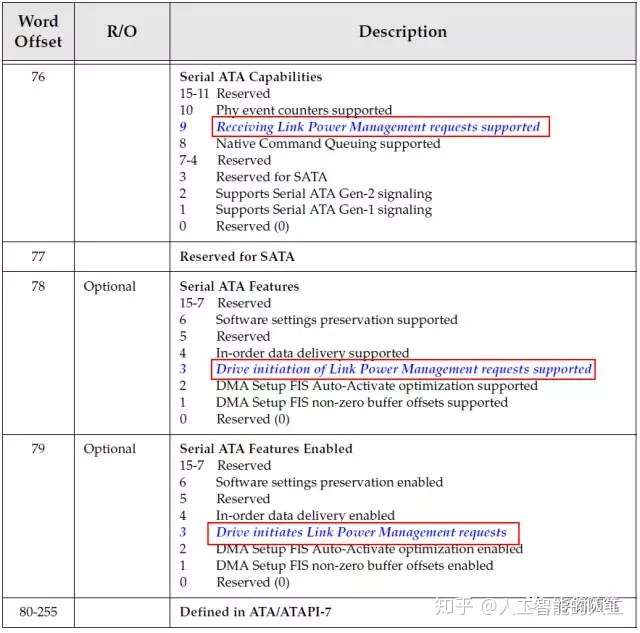

此外,由于Link Power Mangement是选择性的,所以并不要求所有的device一定要支持这个功能。一块SSD是否支持,可以查看其Identity Drive data:

SATA系列专题之六:浅析NCQ原生指令序列

一、故事前传

在之前的文章中, 我们已经针对SATA相关内容进行了较为详细的解析,如果感兴趣的话,请见之前文章:

1,浅析SATA Physical Layer物理层OOB信号;

2,SATA Link Layer链路层解析2.0-2.3;

3,SATA Transport Layer传输层解析3.0-3.4;

4,SATA Command Layer命令层解析4.0-4.1;

5,SATA Link Power Managment解析;

我们这里主要解析一下SATA NCQ(Native Command Queuing)原生指令序列的相关内容。

二、SATA NCQ 原生指令序列

NCQ是SATA中的命令协议,允许同时在Drive中执行多个命令。 当用户的应用程序发送多条指令到用户的硬盘,NCQ可以优化完成这些指令的顺序,从而降低负荷达到提升性能的目的。

此外,SATA Spec中还定义了三个特殊的功能来加强NCQ的性能:

- Race-Free Status Return: 无竞争状态返回机制,允许任何指令任何时间报告执行状态,此外,多个命令执行完毕信息可以打包一起回传。

- Interrupt Aggregation: 在DMA传输模式下,硬盘通知传输结束,会引起一个中断(Interrupt),造成延迟。所以,SATA spec提供中断聚集机制。如果硬盘同时间内完成多组命令,这些命令完成所引起的中断就可以聚集在一起,大幅减少中断的数目,这对于降低中断延迟有极大的贡献。

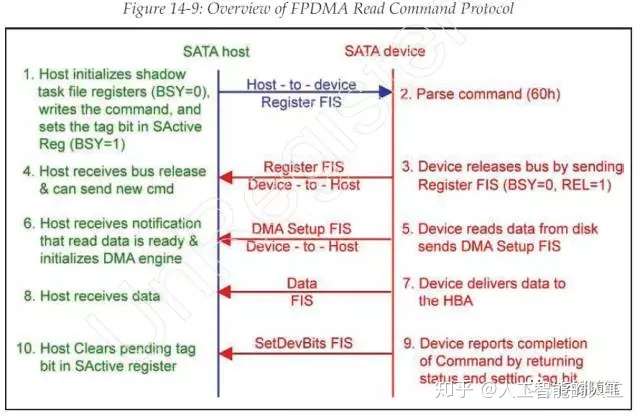

- First-Party DMA(FPDMA): SATA允许硬盘端通过DMA setup FIS直接对Host控制器送出数据传输请求,DMA引擎就可以直接进行资料传输,这个过程中并不需要Host端软件的介入。

当Drive收到一个Command,是要将其重新排列?还是立即执行呢?这怎么区分呢?

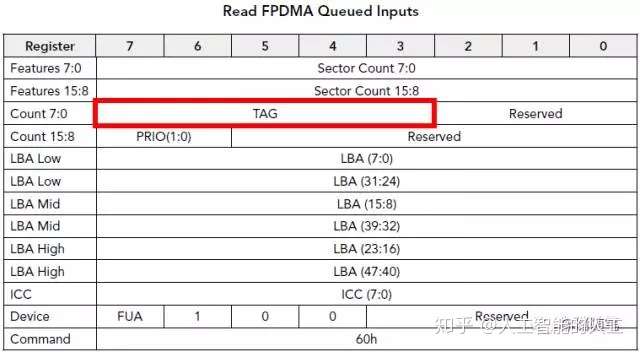

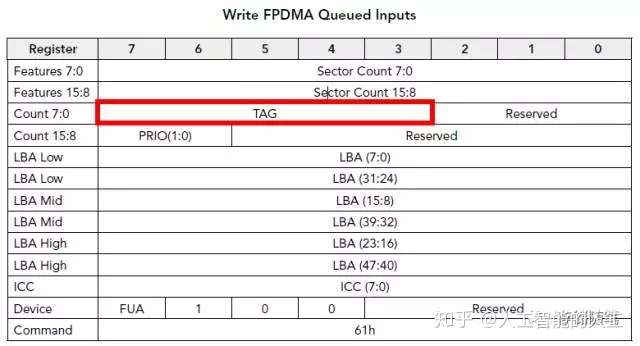

不怕,SATA Spec定义了两个特殊的NCQ指令: - Read FPDMA Queued;

- Write FPDMA Queued;

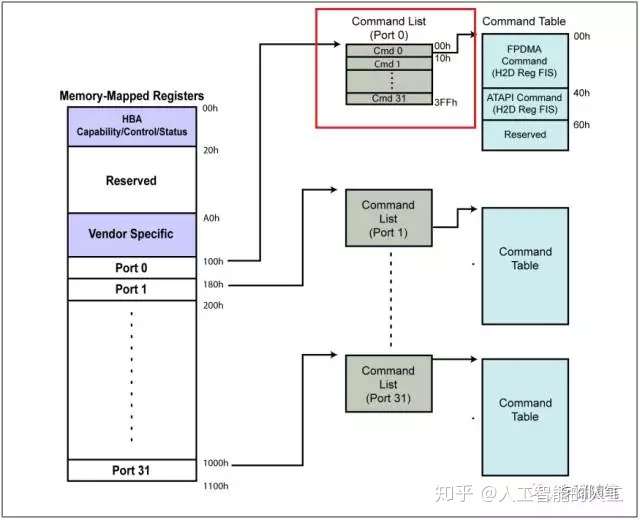

从上面Read FPMA Queued Inputs和Write FPMA Queued Inputs我们可以看到红色框里面有一个特别的5-bit参数TAG(bit3~bit7). 这个参数就代表了NCQ一次可以最多执行32个Commands(如下图红色框Command List)。

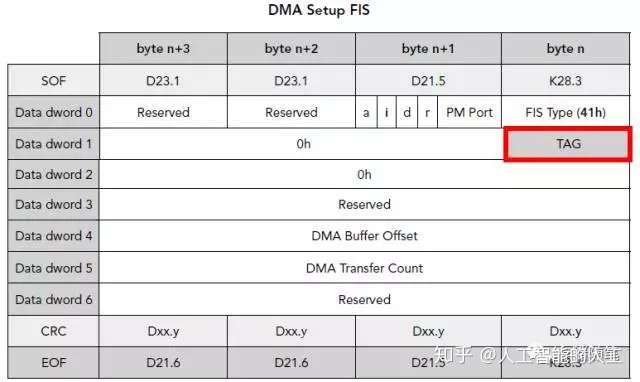

在Device端,当Queued Commands(最多32)中的一个write或者read准备好传输数据时,通过发送DMA setup FIS告知Host已准备好数据传输,其中要附带更新Tag Value(如下图红色框)。

在Device端,当Queued Commands执行完成后, 通过发送Set Device Bits FIS告知Host完成状态,此时SActive区域对应TAG的相关内容(最多32个Command)。

FPDMA Read Command(60h) Protocol如下:

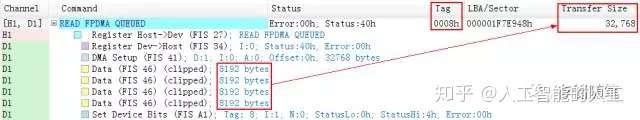

我们抓取了一个FPDMA Read Command(60h)的SATA trace,如下图:

从上面的SATA trace我们可以得到:

- 这个FPDMA read cmd对应的Tag=8;

- 这个FPDMA read cmd要读取32768 bytes的数据;

在之前的文章“SATA Transport Layer传输层解析”中,我们提到过,Data FIS中的数据长度最大为2048 DWs,也就是8192 Bytes。所以,我们可以看到在上面的sata trace中,分4次发送Data FIS来实现32768 bytes数据的传输。

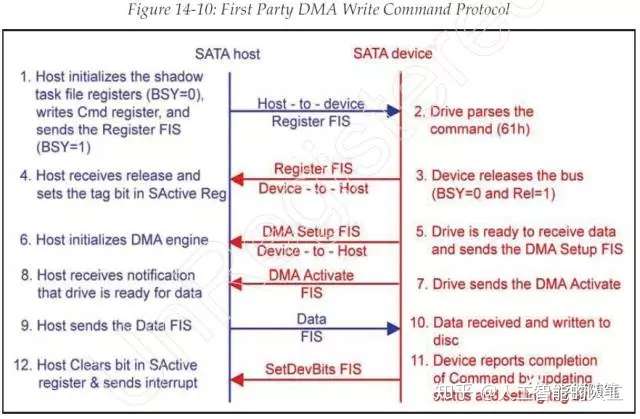

FPDMA Write Command(61h) Protocol如下:

我们抓取了一个FPDMA Write Command(61h)的SATA trace,如下图:

从上面的SATA trace我们可以得到:

- 这个FPDMA write cmd对应的Tag=0xEh=14;

- 这个FPDMA write cmd要写入131072 bytes的数据;

在之前的文章“SATA Transport Layer传输层解析”中,我们提到过:Data FIS中的数据长度最大为2048 DWs,也就是8192 Bytes。所以,我们可以看到在上面的sata trace中,分16次发送Data FIS。但是每发送一个DMA DATA FIS后,要再次收到DMA Activate FIS才能发送下一个DMA DATA FIS;

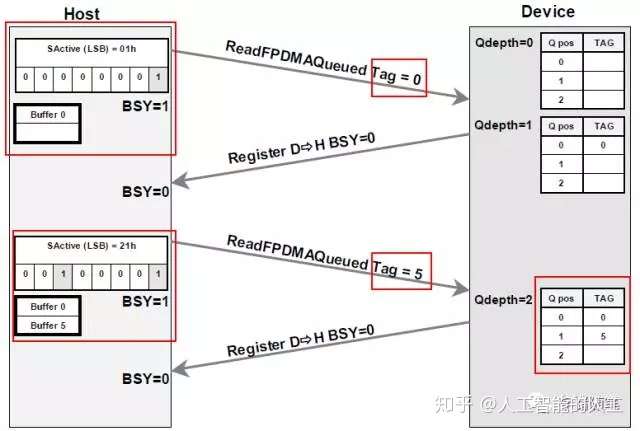

下面我们再看个完整的例子加深一下对NCQ的理解:

举例:Host向Device发送两个Read FPDMA Queued指令

针对这个例子,我们作两个假设:

假设1:

第一个Read FPDMA Queued指令 Tag=0;

第二个Read FPDMA Queued指令 Tag=5;

假设2:

Device要先执行第二个指令(Tag=5), 然后在执行第一个指令(Tag=0)

上图中指令下发流程如下:

- Host先下发第一个Read FPDMA Queued指令,并且SActive bit0=1, 写入NCQ buffer,这时NCQ队列深度=1;

- Host先下发第二个Read FPDMA Queued指令,并且SActive bit0 & bit5=1, 写入NCQ buffer,这时NCQ队列深度=2;

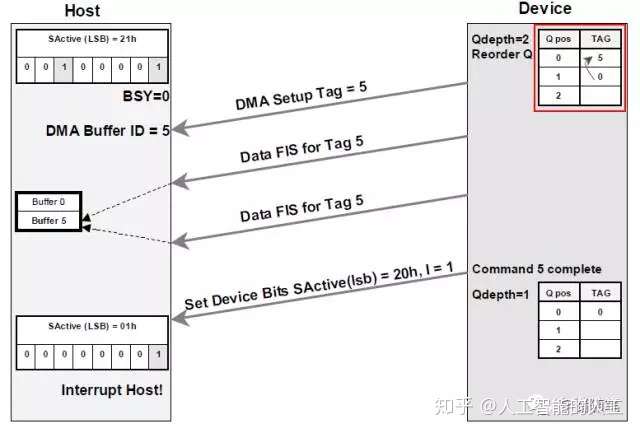

在假设2中,我们要求先执行第二个指令(Tag=5),那么,这个时候就需要NCQ对这两个指令重新排序,如下图红色框显示:

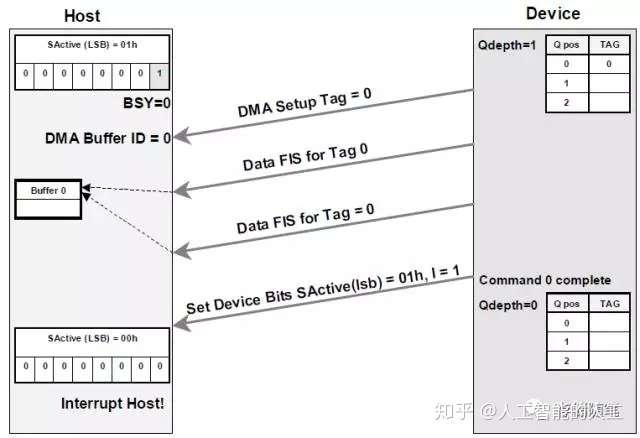

NCQ对这个两个指令重新排序后,就开始执行依次这两个Read FPDMA Queued指令, 指令执行流程见前面介绍的“FPDMA Read Command(60h) Protocol”内容。

上图是执行Tag=5指令的示意图,下图为执行Tag=0指令的示意图:

————————————————

古猫先生 SATA系列博文转载的更多相关文章

- Flutter系列博文链接

Flutter系列博文链接 ↓: Flutter基础篇: Flutter基础篇(1)-- 跨平台开发框架和工具集锦 Flutter基础篇(2)-- 老司机用一篇博客带你快速熟悉Dart语法 Flutt ...

- 我的iOS开发系列博文

之前目录性的总结了发表过的关于OC方面的文章,今天在目录性的总结一下有关iOS开发的文章.走过路过不要错过哦,今天的博文也全都是干货.写技术博客与大家交流一下思想也是不错的. 下面是我的技术博客中有关 ...

- VMCloud云平台 系列博文

VMCloud云平台 系列博文http://blog.51cto.com/zt/644http://blog.51cto.com/zt/650 http://ljbaby.blog.51cto.com ...

- Python猫荐书系列之五:Python高性能编程

稍微关心编程语言的使用趋势的人都知道,最近几年,国内最火的两种语言非 Python 与 Go 莫属,于是,隔三差五就会有人问:这两种语言谁更厉害/好找工作/高工资…… 对于编程语言的争论,就是猿界的生 ...

- 手把手教你使用FineUI开发一个b/s结构的取送货管理信息系统系列博文索引

近阶段接到一些b/s类型的软件项目,但是团队成员之前大部分没有这方面的开发经验,于是自己选择了一套目前网上比较容易上手的开发框架(FineUI),计划录制一套视频讲座,来讲解如何利用FineUI快速开 ...

- SuperSocket框架的系列博文

官方文档 http://docs.supersocket.net/v1-6/zh-CN 对于我等小白,此系列博文,受益匪浅,慢慢看 https://www.cnblogs.com/fly-bird/c ...

- 《Spring Cloud构建微服务架构》系列博文示例

SpringCloud-Learning 源码下载地址:http://download.csdn.net/detail/k21325/9650968 本项目内容为Spring Cloud教 ...

- Python猫荐书系列之七:Python入门书籍有哪些?

本文原创并首发于公众号[Python猫],未经授权,请勿转载. 原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/ArN-6mLPzPT8Zoq0Na_tsg 最近,猫哥的 Python ...

- Python猫荐书系列:文也深度学习,理也深度学习

最近出了两件大新闻,相信大家可能有所耳闻. 我来当个播报员,给大家转述一下: 1.中国队在第 11 界罗马尼亚数学大师赛(RMM)中无缘金牌.该项赛事是三大国际赛事之一,被誉为中学奥数的最高难度.其中 ...

- R的极客理想系列文章--转载

http://blog.fens.me/series-r/ R的极客理想系列文章,涵盖了R的思想,使用,工具,创新等的一系列要点,以我个人的学习和体验去诠释R的强大. R语言作为统计学一门语言,一直在 ...

随机推荐

- wireshark 显示过滤表达式

转载请注明出处: 1.根据协议过滤: 在显示过滤表达式的输入框中直接输入对应的协议类型即可:http tcp udp 2.根据 IP 过滤: 根据源IP地址过滤:如源地址IP为:127.0.0. ...

- 函数传参中,形参类型为何使用const char*,而不是用char*

1.当传递常量字符串给 char* 类型的形参时,C++ 编译器可能会发出警告,因为 char* 可以用于修改字符串内容.而使用 const char* 类型,则指示调用者不应该修改传入的字符串内容, ...

- 【BAT】递归替换文件后缀

@echo off set /p src_suffix=please input origin suffix: set /p des_suffix=please input target suffix ...

- [转帖]能使 Oracle 索引失效的六大限制条件

Oracle 索引的目标是避免全表扫描,提高查询效率,但有些时候却适得其反. 例如一张表中有上百万条数据,对某个字段加了索引,但是查询时性能并没有什么提高,这可能是 oracle 索引失效造成的.or ...

- [转帖]解Bug之路-记一次JVM堆外内存泄露Bug的查找

https://zhuanlan.zhihu.com/p/245401095 解Bug之路-记一次JVM堆外内存泄露Bug的查找 前言 JVM的堆外内存泄露的定位一直是个比较棘手的问题.此次的Bug查 ...

- 【转帖】linux环境下使用route指令设置多个网络连接的优先级(通过修改路由表的默认网关条目)

1. 背景 在生活中的会经常遇见一台PC同时连接多个网络的场景.最典型的,一台笔记本可以同时连接一个无线网(手机热点)和一个有线网(以太网).linux和window操作系统在默认情况都会使用最早连接 ...

- [转帖]超线程SMT究竟可以快多少?(AMD Ryzen版 )

https://www.modb.pro/db/139224 昨天我们用Intel I9的10核,每个核2个threads的机器跑了内核的编译: 超线程SMT究竟可以快多少? 今天,我换一台机器,采用 ...

- [转帖]docker编译speccpu2017

实验步骤: 1.下载docker和speccpu2017 2.docker下载镜像,创建容器 3.将下载的宿主机speccpu2017拷贝到docker创建的容器中(docker cp) 4.在doc ...

- pytest-数据驱动

今天介绍两种实现数据驱动的方法,json和excel,我们以获取企业微信token接口为例,共 有两个参数corpid&corpsecret 一.json 方法一:@pytest.mark.p ...

- 文盘Rust -- 如何把配置文件打包到二进制文件里

在实际开发中,经常会遇到各种不同的配置文件.通常,程序运行的各种配置从外部读取,以增强应用配置的灵活性.java 生态中的 springboot 提供了这种设计的典范.springboot 的应用程 ...