【李宏毅机器学习笔记】生成式对抗网络GAN

在传统的神经网络任务中,我们通常把一个网络当作一个函数f(x),给定输入x,网络就会输出一个对应的结果 y。比如图像分类任务中,输入是一张图片,输出是一个分类标签。这是一种 判别式模型(Discriminative Model),它学的是输入和输出之间的映射关系。但在生成式模型(Generative Model) 中,输入会增加一个随机分布中sample出来的z,网络输入x和z,输出y是可以从中采样的复杂分布。

网络通常会采用两种方式来处理x和z(1)拼接(Concatenate):直接把 两个向量拼接在一起,变成一个更长的向量,输入到神经网络中。(2)相加(Element-wise Add):如果x和 z维度相同,可以直接相加作为输入。我们的目标不再是“判断”某个输入属于哪一类,而是希望模型能够“生成”数据——比如生成看起来真实的图片、音频,甚至文本。换句话说,我们希望网络本身就是一个“生成器”,可以从某种潜在的随机性中创造出无限多样的输出。

1 GAN(Generative Adversarial Network)

1.1 GAN 的基本概念和工作原理

生成对抗网络(GAN)是由 Ian Goodfellow 等人在 2014 年提出的一种生成式模型。与传统的神经网络不同,GAN 由两个相互竞争的网络组成:生成器(Generator) 和 判别器(Discriminator)。

以生成二次元人脸为例:

生成器(Generator):把x拿掉,生成器只输入随机噪声 z ,这种叫做unconditional generation。假设z是从normal distribution中sample出来的向量,这个向量一般是low-dim的向量,维度是自定义的,Generator输入z后产生一个64x64x3的向量,整理后可以得到一张二次元人脸的图像。

判别器(Discriminator):对应的判别器输入一张图片(可能是来自真实数据集,也可能是来自生成器),输出一个数字,数字越大表示输入的图像越像真实的二次元的人脸。

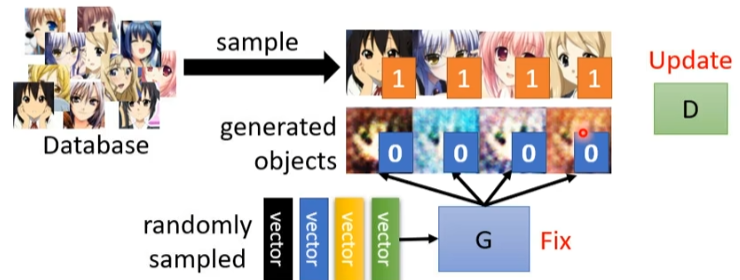

1.2 GAN 的训练机制

- 初始化生成器和判别器参数

- 在每个训练迭代中

- 固定住生成器,更新判别器。具体的随机采样一些向量z,输入到生成器,得到一些生成的图像,然后从真实数据中采样一些二次元人脸,训练判别器分别两者之间的差异。比如用二分类器,或者逻辑回归。

- 固定住判别器,更新生成器。具体的把两个网络接起来变成一个大网络,其中判别器的参数是固定的,训练生成器,使得分数越大越好。

GAN的训练目标是通过对抗训练,生成器和判别器在博弈中不断提高自己的能力:

- 生成器的目标:生成足够真实的数据,使得判别器无法区分它们是来自真实数据还是生成的假数据。

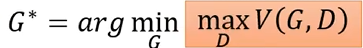

假设生成的数据分布为PG,真实数据分布为Pdata,生成器的目标就是

Divergence是PG和Pdata之间的某种距离,距离越小两个分布就越相近。尽管不知道PG和Pdata是什么样的分布,但是可以从中sample。

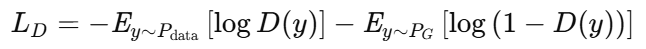

- 判别器的目标:尽可能准确地区分真实数据和生成数据,减少自己的分类错误。

分别从PG和Pdata中sample,Discriminator要学会给PG和中sample到的样本打1,给Pdata中sample到的样本打0,要做的是一个二分类任务。判别器的总 BCE 损失(对所有样本)为

损失是要最小化,等价于最大化目标函数V:

这个maxV和JS divergence有关,因此生成器的目标就是

之前的训练步骤就是在解这个minmax问题,为什么训练步骤可以解这个函数,见论文推导。设计不同的objective function解minmax问题,就对应不同的divergence(参考)。

1.3 WGAN:基于 Wasserstein 距离的改进方法

在大多数情况下,PG和Pdata之间是没有重叠的,两个都是高维空间的低维manifold,相当于二维空间的两条直线。即使两个分布是有重叠的,但是sample的点不够多,重叠的范围也非常小。当两个分布没有重叠时,JS divergence是存在问题的。 JS divergence是非度量的,不能为生成器提供一个明确的目标方向来指导其优化。比如下面的情况,PG和Pdata越来越接近,但是JS始终为log2,知道两者重合才会变成0。

为了改善 GAN 的训练稳定性,研究者提出了Wasserstein GAN(WGAN)。它的核心思想是:

替换原本的 JS 散度为 Wasserstein 距离(又叫 Earth Mover’s Distance)。

你可以把它理解为:把一堆土(生成的数据分布)搬到另一堆土堆(真实数据分布)需要花费的最小“搬运成本”。这是一种更光滑、梯度更稳定的距离度量方式。

计算Wasserstein 距离就是解下面的公式

注意:

WGAN 中的判别器不再是“真假分类器”,而是一个 Critic,它的输出是任意实数,用于度量样本的“真实性”得分。

为了满足理论条件,Critic 的梯度需要是1-Lipschitz的。这个限制是让Discriminator变得平滑,如果没有这个限制,D会给生成的x负无穷,给真实的x正无穷,训练会无法收敛,max始终是无穷大。

Q: 如何让Discriminator变得比较平滑?

最早用权重裁剪,限制权重在-c到c之间,后续改进为 WGAN-GP(加入梯度惩罚项),训练更稳定,另一个常用、效果非常不错的方式是:Spectral Normalization,归一化权重的最大奇异值,不需要像 WGAN-GP 那样计算复杂的梯度惩罚项,也避免了 weight clipping 带来的训练困难。

1.4 GAN 面临的挑战

尽管已经有了如WGAN这样的改进方法,GAN在训练过程中仍然面临诸多挑战。这主要源于其对抗性训练机制的本质特性:生成器(Generator)与判别器(Discriminator)在训练过程中是相互博弈、彼此促进的关系。模型的优化是一个动态博弈过程,如果其中一方(例如判别器)训练不足或性能不稳定,就会导致另一方(如生成器)无法获得有效的反馈信号,从而影响整体训练效果。这种相互依赖使得GAN的训练过程高度不稳定,调试和收敛都较为困难。目前主流的生成模型,除了GAN,还有变分自编码器(VAE),流模型(Flow-based Models)。GAN在图像生成质量上往往优于VAE和Flow模型,但它的训练更不稳定、可解释性更弱。

Q: 为什么GAN难用于文本生成?

答:因为文本是离散的,而GAN的训练依赖于梯度的反向传播。在文本生成中,生成器通常输出一个概率分布,再通过 argmax 或 采样 选择一个词。这种“选词”的过程是非可导的,梯度无法穿过这个离散选择,从而导致生成器无法优化。在多个值相等或者接近的时候,梯度无法确定往哪个方向优化。比如在 argmax 选词时,即便概率稍微改变,只要最大值没变,输出结果也不会变,因此梯度是 0 或未定义的,无法有效训练生成器。

Q: 那CNN里也有max pooling,为什么没问题?

答:CNN 中的 max pooling 虽然也是 max 操作,但它出现在网络的中间层,反向传播时我们可以将梯度传给最大值的位置,其他位置设为 0(这叫次梯度 subgradient)。这种近似梯度在实践中效果不错,因此不会影响 CNN 的训练。

模式坍缩 (Mode Collapse)

Mode Collapse 是指生成器只学会生成真实数据中的一小部分模式,导致输出缺乏多样性。换句话说,虽然真实数据有很多种可能,但生成器反复生成的是同一种或几种“看起来不错”的样本。

例如:你训练 GAN 生成手写数字,但生成器最终只会生成“数字 3”,而忽略了其他数字。这样虽然图片质量可能还可以,但多样性完全丢失。这是因为生成器只专注于“骗过判别器”的目标,而不是完整地复现数据分布。一旦找到某个容易成功的样本类型,就会反复生成,从而陷入局部最优。

模式遗漏(Mode Dropping)

Mode Dropping 指的是生成器完全忽略了真实数据中的某些模式,即使这些模式在训练数据中是存在的,生成器却没有学会去生成它们。假设你训练一个 GAN 模型用于生成真实人脸,训练数据中包含了不同年龄、性别、肤色、发型的人脸图像。但训练后的生成器:只会生成某一肤色的面孔。尽管这些样本在真实数据中是存在的,生成器却忽略了这些“模式”。这就属于典型的 Mode Dropping —— 生成结果看起来多样,但其实缺失了某些重要的群体特征。

1.5 GAN评估指标

GAN 在训练中容易出现模式坍缩(Mode Collapse)和模式遗漏(Mode Dropping)等问题,即生成器生成的样本看起来质量不错,但实则重复或覆盖不全。这时我们就需要一些定量评估指标来判断两个关键问题:(1) 生成图像质量好不好?(2) 生成图像够不够多样?不像分类器有准确率指标,GAN 的 Generator 没有明确的评价指标,但有一些常用方法可以参考:

Inception Score(IS)

- 用一个预训练的分类器(如 Inception-v3)去分类生成的图像

- 一张图片丢到CNN去分类,结果分布越集中,quality越高

- 一堆图片的平均分布,越平均diversity越大

- good quality,large diversity→large IS,说明生成样本质量越好、类别多样。

在二次元人脸生成中,分类器的输出可能都是人脸,diversity小,不适合这个场景。

Frechet Inception Distane(FID)

将生成图像和真实图像分别输入一个预训练好的 CNN(通常是 Inception v3);

在网络的某一层(通常是 softmax 前的一层)提取特征向量(即使输入图像都是人脸,这些向量也会有所不同,因为它们捕捉的是更高层的语义信息(比如脸的姿态、表情、风格等)

假设这两组特征向量分别服从一个多维高斯分布,FID 会分别计算这两组特征向量的 均值(μ) 和 协方差矩阵(Σ),然后用 Frechet 距离来衡量它们之间的差异

如果 FID 值很小,说明生成的图像和真实图像非常接近,但这并不意味着生成器生成的样本多样化。生成器可能只是记住了真实数据的某些特征,导致它只能生成“很相似”的样本,而失去了多样性,比如学会了对真实图像进行翻转。真实特征分布可能远非高斯,所以在做次元人脸生成中主要是用FID和人眼就去看。

如果 FID 值很小,说明生成的图像和真实图像非常接近,但这并不意味着生成器生成的样本多样化。生成器可能只是记住了真实数据的某些特征,导致它只能生成“很相似”的样本,而失去了多样性,比如学会了对真实图像进行翻转。真实特征分布可能远非高斯,所以在做次元人脸生成中主要是用FID和人眼就去看。

2 Conditional GAN(条件生成对抗网络)

传统GAN中,生成器是无条件的——它只接收随机噪声z作为输入。而 Conditional GAN 则引入条件信息x,例如类别标签、文本描述、图像等,引导生成器生成“符合条件”的样本。

应用: 文本生成图像

需要收集一些图片和对应的标注, 输入x是一段文字red eyes,可以用rnn或者transformer encoder把它变成一段向量。期望输入red eyes,generator就输出一个红眼睛的图片,每次的输出都是不一样的红眼睛,取决于sample到不一样的z。

Q: 如何训练Conditional GAN?

如果像之前的GAN一样,判别器只判断图像是否是真实的,生成器就不用在意输入x,只要产生清晰的图像就可以。在 Conditional GAN 中,我们的目标不只是生成“看起来真实的图像”,更重要的是:图像还要和输入的条件匹配。需要准备文字和图像成对的资料(positive),以及文字和机器产生出来的图片(negative),还需要把文字和图像乱配作为(negative)。

应用: 图像生成图像 (image translation or pix2pix)

比如输入黑白的图片让生成器着色,或者对图像去雾。输入一张图片生成一张图片,可以用supervised的方法,由于同样的输入可能对应到不一样的输出,机器学到把所有的可能平均起来,所以产生的图片会很模糊。如果用GAN的方法,再加入判别器,判别器输入生成器生成的图像和condition,然后输出分数。GAN方法产生的图像比较清楚,但是可能会产生输入没有的东西,比如下面的房子左上角有奇怪的东西。当GAN和supervised同时使用,效果会比较好,生成器在训练的时候一方面要骗过判别器,但又要使得产生的图片和目标越接近越好。

3 CycleGAN:无监督图像到图像的转换

在之前的unconditional generation中,输入是一个简单分布,输出是一个复杂分布,现在稍微转换下,输入是x domain图片的分布,输出是y domain图片的分布。假设我们将真实人脸转换为二次元人脸,像之前训练GAN一样,从x domain中sample一张图片,输入到Generator,再用学过ydomain的discriminator去给图像打分,这是有问题的。Generator会无视输入的图片,只产生一张像y domain的二次元图片就可以,这个图片和输入的真实人脸没有。如何强化输入和输出的关系呢?之前的conditional gan也讲过类似的问题,但是现在没有成对的数据去训练discriminator学习输入和输出的关系。

4 作业HW6

链接给出了PDF和code:李宏毅2021&2022机器学习。

代码:

import random import torch

import numpy as np

import os

import glob import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

import torchvision

import torchvision.transforms as transforms

from torch import optim

from torch.autograd import Variable

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

import matplotlib.pyplot as plt

from tqdm import tqdm def same_seeds(seed):

# Python built-in random module

random.seed(seed)

# Numpy

np.random.seed(seed)

# Torch

torch.manual_seed(seed)

if torch.cuda.is_available():

torch.cuda.manual_seed(seed)

torch.cuda.manual_seed_all(seed)

torch.backends.cudnn.benchmark = False

torch.backends.cudnn.deterministic = True same_seeds(2021) class CrypkoDataset(Dataset):

def __init__(self, fnames, transform):

self.transform = transform

self.fnames = fnames

self.num_samples = len(self.fnames) def __getitem__(self, idx):

fname = self.fnames[idx]

# 1. Load the image

img = torchvision.io.read_image(fname)

# 2. Resize and normalize the images using torchvision.

img = self.transform(img)

return img def __len__(self):

return self.num_samples def get_dataset(root):

fnames = glob.glob(os.path.join(root, '*'))

# 1. Resize the image to (64, 64)

# 2. Linearly map [0, 1] to [-1, 1]

compose = [

transforms.ToPILImage(),

transforms.Resize((64, 64)),

transforms.ToTensor(),

transforms.Normalize(mean=(0.5, 0.5, 0.5), std=(0.5, 0.5, 0.5)),

]

transform = transforms.Compose(compose)

dataset = CrypkoDataset(fnames, transform)

return dataset def weights_init(m):

classname = m.__class__.__name__

if classname.find('Conv') != -1:

m.weight.data.normal_(0.0, 0.02)

elif classname.find('BatchNorm') != -1:

m.weight.data.normal_(1.0, 0.02)

m.bias.data.fill_(0) class Generator(nn.Module):

"""

Input shape: (N, in_dim)

Output shape: (N, 3, 64, 64)

""" def __init__(self, in_dim, dim=64):

super(Generator, self).__init__() def dconv_bn_relu(in_dim, out_dim):

return nn.Sequential(

nn.ConvTranspose2d(in_dim, out_dim, 5, 2,

padding=2, output_padding=1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(out_dim),

nn.ReLU()

) self.l1 = nn.Sequential(

nn.Linear(in_dim, dim * 8 * 4 * 4, bias=False),

nn.BatchNorm1d(dim * 8 * 4 * 4),

nn.ReLU()

)

self.l2_5 = nn.Sequential(

dconv_bn_relu(dim * 8, dim * 4),

dconv_bn_relu(dim * 4, dim * 2),

dconv_bn_relu(dim * 2, dim),

nn.ConvTranspose2d(dim, 3, 5, 2, padding=2, output_padding=1),

nn.Tanh()

)

self.apply(weights_init) def forward(self, x):

y = self.l1(x)

y = y.view(y.size(0), -1, 4, 4)

y = self.l2_5(y)

return y class Discriminator(nn.Module):

"""

Input shape: (N, 3, 64, 64)

Output shape: (N, )

""" def __init__(self, in_dim, dim=64, use_sigmoid=True):

super(Discriminator, self).__init__() def conv_bn_lrelu(in_dim, out_dim):

return nn.Sequential(

nn.Conv2d(in_dim, out_dim, 5, 2, 2),

nn.BatchNorm2d(out_dim),

nn.LeakyReLU(0.2),

) """ Medium: Remove the last sigmoid layer for WGAN. """

layers = [

nn.Conv2d(in_dim, dim, 5, 2, 2),

nn.LeakyReLU(0.2),

conv_bn_lrelu(dim, dim * 2),

conv_bn_lrelu(dim * 2, dim * 4),

conv_bn_lrelu(dim * 4, dim * 8),

nn.Conv2d(dim * 8, 1, 4),

] if use_sigmoid:

layers.append(nn.Sigmoid()) self.ls = nn.Sequential(*layers) self.apply(weights_init) def forward(self, x):

y = self.ls(x)

y = y.view(-1)

return y def train(baseline="Simple", show_img=True):

# Training hyperparameters

batch_size = 64

z_sample = Variable(torch.randn(100, z_dim)).cuda()

lr = 1e-4 if baseline == "Simple":

n_epoch = 50 # 50

n_critic = 1 # 训练 1 次判别器,再训练 1 次生成器

elif baseline == "Medium":

""" Medium: WGAN, 50 epoch, n_critic=5, clip_value=0.01 """

n_epoch = 50

n_critic = 5 # 先训练 5 次判别器,再训练 1 次生成器

clip_value = 0.01 # Model

G = Generator(in_dim=z_dim).cuda()

if baseline == "Simple":

D = Discriminator(3).cuda()

elif baseline == "Medium":

D = Discriminator(3, use_sigmoid=False).cuda()

G.train()

D.train() # Loss

criterion = nn.BCELoss() # Optimizer

if baseline == "Simple":

opt_D = torch.optim.Adam(D.parameters(), lr=lr, betas=(0.5, 0.999))

opt_G = torch.optim.Adam(G.parameters(), lr=lr, betas=(0.5, 0.999))

elif baseline == "Medium":

""" Medium: Use RMSprop for WGAN. """

opt_D = torch.optim.RMSprop(D.parameters(), lr=lr)

opt_G = torch.optim.RMSprop(G.parameters(), lr=lr) # DataLoader

dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=2) steps = 0

for e, epoch in enumerate(range(n_epoch)):

progress_bar = tqdm(dataloader)

for i, data in enumerate(progress_bar):

imgs = data

imgs = imgs.cuda() bs = imgs.size(0) # ============================================

# Train D

# ============================================

z = Variable(torch.randn(bs, z_dim)).cuda()

r_imgs = Variable(imgs).cuda()

f_imgs = G(z) if baseline == "Simple":

# Label

r_label = torch.ones((bs)).cuda()

f_label = torch.zeros((bs)).cuda() # Model forwarding

r_logit = D(r_imgs.detach())

f_logit = D(f_imgs.detach()) # Compute the loss for the discriminator.

r_loss = criterion(r_logit, r_label)

f_loss = criterion(f_logit, f_label)

loss_D = (r_loss + f_loss) / 2

elif baseline == "Medium":

# WGAN Loss

loss_D = -torch.mean(D(r_imgs)) + torch.mean(D(f_imgs)) # Model backwarding

D.zero_grad()

loss_D.backward() # Update the discriminator.

opt_D.step() if baseline == "Medium":

""" Medium: Clip weights of discriminator. """

for p in D.parameters():

p.data.clamp_(-clip_value, clip_value) # ============================================

# Train G

# ============================================

if steps % n_critic == 0:

# Generate some fake images.

z = Variable(torch.randn(bs, z_dim)).cuda()

f_imgs = G(z) # Model forwarding

f_logit = D(f_imgs) if baseline == "Simple":

# Compute the loss for the generator.

loss_G = criterion(f_logit, r_label)

elif baseline == "Medium":

# WGAN Loss

loss_G = -torch.mean(D(f_imgs)) # Model backwarding

G.zero_grad()

loss_G.backward() # Update the generator.

opt_G.step() steps += 1 # Set the info of the progress bar

# Note that the value of the GAN loss is not directly related to

# the quality of the generated images.

progress_bar.set_postfix({

'Loss_D': round(loss_D.item(), 4),

'Loss_G': round(loss_G.item(), 4),

'Epoch': e + 1,

'Step': steps,

}) G.eval()

f_imgs_sample = (G(z_sample).data + 1) / 2.0

filename = os.path.join(log_dir, f'Epoch_{epoch + 1:03d}.jpg')

torchvision.utils.save_image(f_imgs_sample, filename, nrow=10)

print(f' | Save some samples to {filename}.') # Show generated images in the jupyter notebook.

if show_img:

grid_img = torchvision.utils.make_grid(f_imgs_sample.cpu(), nrow=10)

plt.figure(figsize=(10, 10))

plt.imshow(grid_img.permute(1, 2, 0))

plt.show()

G.train() if (e + 1) % 5 == 0 or e == 0:

# Save the checkpoints.

torch.save(G.state_dict(), os.path.join(ckpt_dir, 'G.pth'))

torch.save(D.state_dict(), os.path.join(ckpt_dir, 'D.pth')) def inference():

G = Generator(z_dim)

G.load_state_dict(torch.load(os.path.join(ckpt_dir, 'G.pth')))

G.eval()

G.cuda()

# Generate 1000 images and make a grid to save them.

n_output = 1000

z_sample = Variable(torch.randn(n_output, z_dim)).cuda()

imgs_sample = (G(z_sample).data + 1) / 2.0

log_dir = os.path.join('logs')

filename = os.path.join(log_dir, 'result.jpg')

torchvision.utils.save_image(imgs_sample, filename, nrow=10) # Show 30 of the images.

grid_img = torchvision.utils.make_grid(imgs_sample[:30].cpu(), nrow=10)

plt.figure(figsize=(10, 10))

plt.imshow(grid_img.permute(1, 2, 0))

plt.show() if __name__ == '__main__':

dataset = get_dataset('faces') # 注意,这些数值的范围是 [-1, 1],所以显示比较暗

# images = [dataset[i] for i in range(16)]

# grid_img = torchvision.utils.make_grid(images, nrow=4)

# plt.figure(figsize=(10, 10))

# plt.imshow(grid_img.permute(1, 2, 0))

# plt.show() # 我们需要将它们转换到有效的范围 [0, 1],才能正确显示。

# images = [(dataset[i] + 1) / 2 for i in range(16)]

# grid_img = torchvision.utils.make_grid(images, nrow=4)

# plt.figure(figsize=(10, 10))

# plt.imshow(grid_img.permute(1, 2, 0))

# plt.show() z_dim = 100

log_dir = os.path.join('logs')

ckpt_dir = os.path.join('checkpoints')

os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)

os.makedirs(ckpt_dir, exist_ok=True) train(baseline="Medium", show_img=False) inference()

两个指标:

FID(Frechet Inception Distance):衡量生成图片和真实图片的差异,越低越好。

AFD(Attribute FID Distance):衡量生成图像属性的多样性或质量,越高越好。

| 项目 | 评分标准 | 分数 |

|---|---|---|

| 代码部分 Code | 提交完整、可运行的代码 | 4 分 |

| 简单基准 Simple | FID ≤ 30000 且 AFD ≥ 0.00 | 2 分 |

| 中等基准 Medium | FID ≤ 11800 且 AFD ≥ 0.43 | 2 分 |

| 强基准 Strong | FID ≤ 9300 且 AFD ≥ 0.53 | 1 分 |

| 最强基准 Boss | FID ≤ 8200 且 AFD ≥ 0.68 | 1 分 |

| 额外加分 Bonus | 击败 Boss 基准 + 提交 < 100 字的英文 PDF 报告 | 0.5 分 |

- 从判别器中移除最后的 sigmoid 层。

- 计算损失时不取对数(log)。

- 将判别器的权重裁剪到一个常数范围内。

- 使用 RMSProp 或 SGD 作为优化器。

用Spectral Normalization GAN (SNGAN)可以达到strong分数,主要是在判别器的每一层的权重进行谱归一化(Spectral Normalization)。

训练50epoch结果

训练50epoch结果

【李宏毅机器学习笔记】生成式对抗网络GAN的更多相关文章

- 生成式对抗网络GAN 的研究进展与展望

生成式对抗网络GAN的研究进展与展望.pdf 摘要: 生成式对抗网络GAN (Generative adversarial networks) 目前已经成为人工智能学界一个热门的研究方向. GAN的基 ...

- 【CV论文阅读】生成式对抗网络GAN

生成式对抗网络GAN 1. 基本GAN 在论文<Generative Adversarial Nets>提出的GAN是最原始的框架,可以看成极大极小博弈的过程,因此称为“对抗网络”.一般 ...

- 生成式对抗网络(GAN)实战——书法字体生成练习赛

https://www.tinymind.cn/competitions/ai 生成式对抗网络(GAN)是近年来大热的深度学习模型. 目前GAN最常使用的场景就是图像生成,作为一种优秀的生成式模型,G ...

- 【神经网络与深度学习】生成式对抗网络GAN研究进展(五)——Deep Convolutional Generative Adversarial Nerworks,DCGAN

[前言] 本文首先介绍生成式模型,然后着重梳理生成式模型(Generative Models)中生成对抗网络(Generative Adversarial Network)的研究与发展.作者 ...

- 【机器学习】李宏毅——生成式对抗网络GAN

1.基本概念介绍 1.1.What is Generator 在之前我们的网络架构中,都是对于输入x得到输出y,只要输入x是一样的,那么得到的输出y就是一样的. 但是Generator不一样,它最大的 ...

- Keras入门——(3)生成式对抗网络GAN

导入 matplotlib 模块: import matplotlib 查看自己版本所支持的backends: print(matplotlib.rcsetup.all_backends) 返回信息: ...

- 不要怂,就是GAN (生成式对抗网络) (一)

前面我们用 TensorFlow 写了简单的 cifar10 分类的代码,得到还不错的结果,下面我们来研究一下生成式对抗网络 GAN,并且用 TensorFlow 代码实现. 自从 Ian Goodf ...

- 不要怂,就是GAN (生成式对抗网络) (一): GAN 简介

前面我们用 TensorFlow 写了简单的 cifar10 分类的代码,得到还不错的结果,下面我们来研究一下生成式对抗网络 GAN,并且用 TensorFlow 代码实现. 自从 Ian Goodf ...

- 生成式对抗网络(GAN)学习笔记

图像识别和自然语言处理是目前应用极为广泛的AI技术,这些技术不管是速度还是准确度都已经达到了相当的高度,具体应用例如智能手机的人脸解锁.内置的语音助手.这些技术的实现和发展都离不开神经网络,可是传统的 ...

- 人工智能中小样本问题相关的系列模型演变及学习笔记(二):生成对抗网络 GAN

[说在前面]本人博客新手一枚,象牙塔的老白,职业场的小白.以下内容仅为个人见解,欢迎批评指正,不喜勿喷![握手][握手] [再啰嗦一下]本文衔接上一个随笔:人工智能中小样本问题相关的系列模型演变及学习 ...

随机推荐

- ORACLE存储过程编程应用实例-门诊药房发药

最近两个整理了门诊药房发药的业务逻辑,准备通过存储过程实现数据处理.耗费两天时间验证终于完成,对存储过程的了解又深入了一些,总结如下: 1.游标的遍历使用了FOR IN语句进行循环,比FETCH与方便 ...

- 使用 Git 命令和 Github 前须了解的知识

本文不包括 Git 命令的介绍与使用,只分享 Git 的关键概念与 Github 项目的基本工作流程.作者相信先了解它们对后续的学习和工作大有裨益.(如有错误和建议请大家评论告知) 版本控制系统 VC ...

- [CF696B] Puzzles 题解

首先很好想到要用树形 \(dp\). 然后设 \(dp_i\) 为遍历到第 \(i\) 个点的期望时间,\(sz_i\) 代表 \(i\) 的子树大小. 发现有转移方程: \[dp_i=dp_{fa_ ...

- Scala高阶函数 2(以函数作为返回值,函数柯里化,应用函数)

package com.wyh.day01 object ScalaFun4 { def main(args: Array[String]): Unit = { /** * 以函数作为返回值 */ d ...

- Windows 提权-SeBackupPrivilege 特权

本文通过 Google 翻译 Sebackupprivilege – Windows Privilege Escalation 这篇文章所产生,本人仅是对机器翻译中部分表达别扭的字词进行了校正及个别注 ...

- stream流中toMap()api和Duplicate key问题

1.指定key-value,value是对象中的某个属性值. Map<Integer,String> userMap = userList.stream().collect(Collect ...

- php用token做登录认证

https://blog.csdn.net/qq_20869933/article/details/133201967 作用: PHP 使用token验证可有效的防止非法来源数据提交访问,增加数据操作 ...

- 【刚度矩阵推导】2d frame 单元

2d frame 单元是x-y平面上的单元,每个节点上有2个平移自由度的和一个转动自由度.局部坐标系下,单元位移向量为: \( u=[ u_1 ,u_2 ,u_3, u_4, u_5, u_6]^{T ...

- C/C++显示类型转换的位拓展方式

最近用verilator写模块的tb,在这里卡了好久(测半天都是C++写的问题) 要点 变量从小位宽到大位宽显示类型转换(explicit cast)时的位拓展方式,取决于转换前变量的符号性. 倘若转 ...

- Typora换主题

效果预览 以下就是我的 Typora 的主题,我平时使用 Vue 主题为主. 操作步骤 具体实现步骤如下: 打开偏好设置 点击外观 打开主题文件夹 粘贴样式文件到文件夹中 关键步骤截图 主题样式还可以 ...