不为人知的网络编程(十六):深入分析与解决TCP的RST经典异常问题

本文由腾讯技术kernel分享,原题“TCP经典异常问题探讨与解决”,下文进行了排版和内容优化等。

1、引言

TCP的经典异常问题无非就是丢包和连接中断,在这里我打算与各位聊一聊TCP的RST到底是什么?现网中的RST问题有哪些模样?我们如何去应对和解决?

本文将从TCP的RST技术原理、排查手段、现网痛难点案例三个方面,自上而下、循序渐进地给读者带来一套完整的分析方法和解决思路。

- 移动端IM开发入门文章:《新手入门一篇就够:从零开发移动端IM》

- 开源IM框架源码:https://github.com/JackJiang2011/MobileIMSDK(备用地址点此)

2、系列文章

本文是系列文章中的第15篇,本系列文章的大纲如下:

《不为人知的网络编程(一):浅析TCP协议中的疑难杂症(上篇)》

《不为人知的网络编程(二):浅析TCP协议中的疑难杂症(下篇)》

《不为人知的网络编程(三):关闭TCP连接时为什么会TIME_WAIT、CLOSE_WAIT》

《不为人知的网络编程(七):如何让不可靠的UDP变的可靠?》

《不为人知的网络编程(九):理论联系实际,全方位深入理解DNS》

《不为人知的网络编程(十):深入操作系统,从内核理解网络包的接收过程(Linux篇)》

《不为人知的网络编程(十一):从底层入手,深度分析TCP连接耗时的秘密》

《不为人知的网络编程(十二):彻底搞懂TCP协议层的KeepAlive保活机制》

《不为人知的网络编程(十三):深入操作系统,彻底搞懂127.0.0.1本机网络通信》

《不为人知的网络编程(十四):拔掉网线再插上,TCP连接还在吗?一文即懂!》

《不为人知的网络编程(十五):深入操作系统,一文搞懂Socket到底是什么》

《不为人知的网络编程(十六):深入分析与解决TCP的RST经典异常问题》(* 本文)

3、问题背景

最近一年的时间里,现网碰到RST问题屡屡出现,一旦TCP连接中收到了RST包,大概率会导致连接中止或用户异常。

如何正确解决RST异常是较为棘手的问题。

本文关注的不是细节,而是方法论,也确实方法更为重要。笔者始终相信,一百个人眼中的哈姆雷特最终还是一个具体的人物形象,一百个RST异常最终也会是一个简短的小问题。

4、技术原理

4.1概述

首先:我们需要确定的RST问题一定就是问题吗?如果RST发生了你会如何去解决?

读者可以尝试问下自己并解答这个问题,这里“停顿、停顿、停顿”来给大家一点时间思考。。。

好了,时间到,我们继续往下看。

RST分为两种:

- 1)一种是active rst;

- 2)一种是passive rst。

前者:多半是指的符合预期的reset行为,此种情况多半是属于机器自己主动触发,更具有先前意识,且和协议栈本身的细节关联性不强;后者:多半是指的机器也不清楚后面会发生什么,走一步看一步,如果不符合协议栈的if-else实现的RFC中条条杠杠的规则的情况下,那就只能reset重置了。

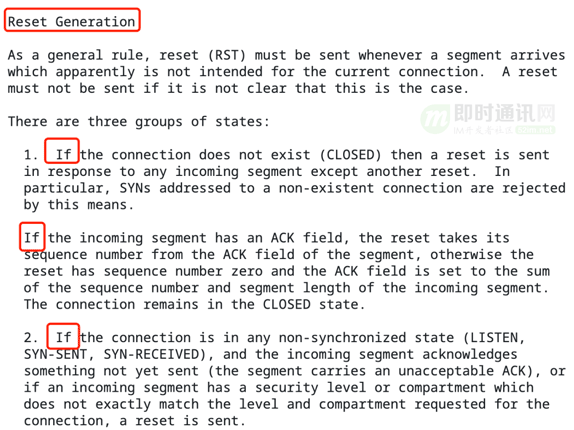

这里贴上RFC 793最经典的最初对RST包的解释:

4.2active rst

那具体什么是active rst?

如果从tcpdump抓包上来看表现就是(如下图)RST的报文中含有了一串Ack标识。

这个对应的内核代码为(如果感兴趣):

tcp_send_active_reset()

-> skb = alloc_skb(MAX_TCP_HEADER, priority);

-> tcp_init_nondata_skb(skb, tcp_acceptable_seq(sk), TCPHDR_ACK | TCPHDR_RST);

-> tcp_transmit_skb()

通常发生active rst的有几种情况:

- 1)主动方调用close()的时候:上层却没有取走完数据(这个属于上层user自己犯下的错)。

- 2)主动方调用close()的时候:setsockopt设置了linger(这个标识代表我既然设置了这个,那close就赶快结束吧)。

- 3)主动方调用close()的时候:发现全局的tcp可用的内存不够了(这个可以sysctl调整tcp mem第三个参数),或,发现已经有太多的orphans了,这时候系统就是摆烂的意思:我也没辙了”,那就只能干脆点长痛不如短痛,结束吧。这个案例可以搜索(dmesg日志)“too many orphaned sockets”或“out of memory -- consider tuning tcp_mem”,匹配其中一个就容易中rst。

注:这里省略其他使用diag相关(如ss命令)的RST问题。上述三类是主要的active rst问题的情况。

4.3passive rst

现在继续说说另一种passive rst吧。

如果从抓包上来看表现就是(如下图)rst的报文中无ack标识,而且RST的seq等于它否定的报文的ack号(红色框的rst否定的黄色框的ack),当然还有另一种极小概率出现的特殊情况的表现我这里不贴出来了,它的表现形式就是RST的Ack号为1。

这个对应的内核代码为(如果感兴趣):

tcp_v4_send_reset()

if (th->ack) {

// 这里对应的就是上图中为何出现Seq==Ack

rep.th.seq = th->ack_seq;

} else {

// 极小概率,如果出现,那么RST包的就没有Seq序列号

rep.th.ack = 1;

rep.th.ack_seq = htonl(ntohl(th->seq) + th->syn + th->fin +

skb->len - (th->doff << 2));

}

通常发生passive rst的有哪些情况呢?这个远比active rst更复杂,场景更多。具体的需要看TCP的收、发的协议,文字的描述可以参考rfc 793即可。

5、辅助工具

5.1概述

我们针对线上这么多的rst如何去分析呢?

首先tcpdump的抓捕是一定需要的,这个可以在整体流程上给我们缩小排查范围。其次是,必须要手写抓捕异常调用rst的点,文末我会分享一些源码出来供参考。

那如何抓调用RST的点?这里只提供下思路。

5.2active rst

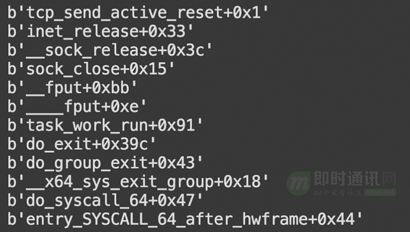

使用bpf*相关的工具抓捕tcp_send_active_reset()函数并打印堆栈即可,通过crash现场机器并输入“dis -l [addr]”可以得到具体的函数位置,比对源码就可以得知了。

可以使用bpftrace进行快速抓捕:

sudo bpftrace -e 'k:tcp_send_active_reset { @[kstack()] = count(); }'

堆栈结果如图:

我们可以根据堆栈信息推算上下文。

5.3passive rst

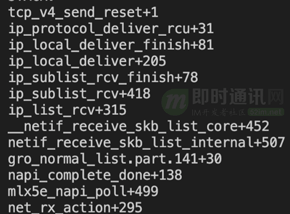

使用bpf*相关的工具抓捕抓捕tcp_v4_send_reset()和其他若干小的地方即可,原理同上。

sudo bpftrace -e 'k:tcp_v4_send_reset { @[kstack()] = count(); }'

效果如图:

当然:无论哪种,我们抓到了堆栈后依然需要输出很多的关于skb和sk的信息,这个读者自行考虑即可。再补充一些抓捕小技巧,如果现网机器的rst数量较多时候,尽量使用匹配固定的ip+port方式或其它关键字来减少打印输出,否则会消耗资源过多!

注:切记不能去抓捕reset tracepoint(具体函数:trace_tcp_send_reset()),这个tracepoint实现是有问题的,这个问题已经在社区内核中存在了7年之久!目前我正在修复中。

6、案例分析

本章节我将用现网实际碰到的三个”离谱“而且让我非常”咬牙切齿“的case作为案例分析,当时在查这些问题的时候我提前告知业务“不保证有能力解决

”,不过最终还是用时间磨赢了bug。

对内核不感兴趣的同学可以不用纠结具体的细节,只需要知道一个过程即可。

对内核感兴趣的同学不妨可以一起构造RST然后自己再抓取的试试。

7、 案例1:小试牛刀—— close阶段RST

背景:这是线上出现概率/次数较多的一种类型的RST,业务总是抱怨为何我的连接莫名其妙的又没了。

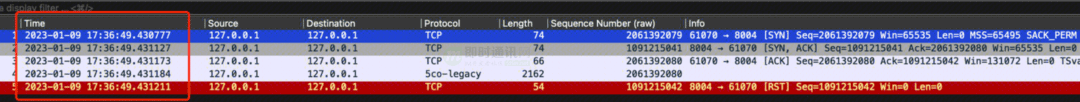

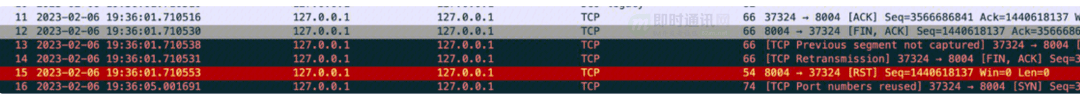

我们先使用网络异常检测中最常用的工具:tcpdump。如下抓包的图片再结合前文对RST的两种分类(active && passive)可知,这是active rst。

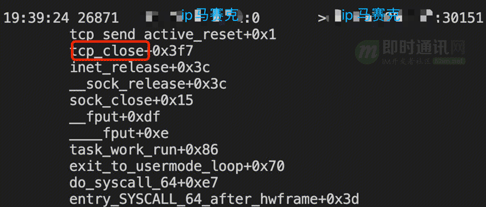

好,既然知道了是active rst,我们就针对性的在线上对关键函数抓捕,如下图所示。

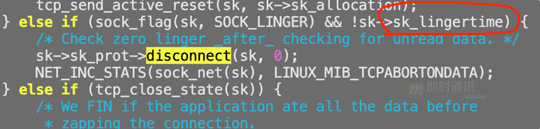

通过crash命令找到了对应的源码,如下:

这时候便知是用户设置了linger,主动预期内的行为触发的rst,所以本例就解决了。不过插曲是,用户并不认为他设置了linger,这个怎么办?那就再抓一次sk->sk_lingertime值就好咯。

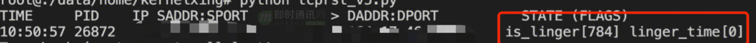

如下图所示:

计算:socket的flag是784,第5位(从右往左)是1,这个是SO_LINGER位置位成功,但是同时linger_time为0。这个条件默认(符合预期)触发:上层用户退出时候,不走四次挥手,直接RST结束。

结论:linger的默认机制触发了加速结束TCP连接从而RST报文发出。

8、 案例2:TCP 两个bug —— 握手与挥手的RS

8.1概述

背景:某重点业务报告他们的某重点用户出现了莫名其妙的RST问题,而且每一次都是出现在三次握手阶段,复现概率约为——“按请求数来算的话差不多百万级别分之1的概率,概率极”(这是来自业务的原话)。

这里需要剧透一点的是,后文提到的两个场景下的rst的bug,都是由于相同的race condition导致的。rcu保护关注的是reader&writer的安全性(不会踩错地址),而不保护数据的实时性,这个很重要。所以当rcu与hashtable结合的时候,对整个表的增删和读如何保证数据的绝对的同步显得很重要!

8.2握手阶段的TCP bug

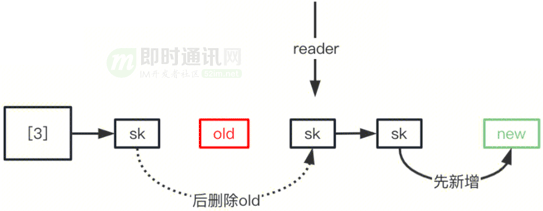

问题的表象是:三次握手完毕后client端给server端发送了数据,结果server端却发送了rst拒绝了。

分析:注意看上图最左边的第4和5这两行的时间间隔非常短,只有11微妙,11微妙是什么概念?查一次tcp socket的hash表可能都是几十微妙,这点时间完全可能会停顿在一个函数上。

当server端看到第三行的ack的时候几乎同时也看到了第四行的数据。

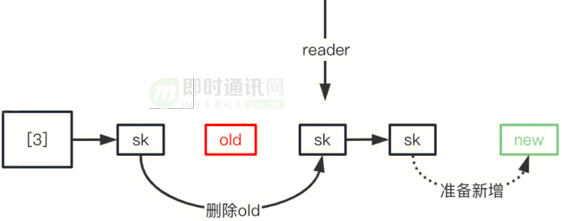

详细来说:这时候server端在握手最后一个环节,会在socket的hash表中删除一个老的socket(我们叫req sk),再插入一个新的socket(我们叫full sk),在删除和插入之间的这短暂的几微妙发生的时候,server收第行的数据的时候需要去到这个hash表中寻找(根据五元组)对应的socket来接受这个报文,结果在这个空档期间没有匹配到应该找到的socket,这时候没办法只能把当时上层最初监听的listener拿出来接收,这样就出现了错误,违背了协议栈的基本的设计:对于listener socket接收到了数据包,那么这个数据包是非预期的,应该发送RST!

CPU 0 CPU 1

----- -----

tcp_v4_rcv() syn_recv_sock()

inet_ehash_insert()

-> sk_nulls_del_node_init_rcu(osk)

__inet_lookup_established()

-> __sk_nulls_add_node_rcu(sk, list)

对应上图的cpu0就是server的第四行的读者,cpu1就是写者,对于cpu0而言,读到的数据可能是三种情况:

- 1)读到老的sk;

- 2)读到新的sk;

- 3)谁也读不到。

前两个都是可以接收,但是最后一个就是bug了——我们必须要找到两者之一!如下就是一种场景,无法正确找到new或者old。

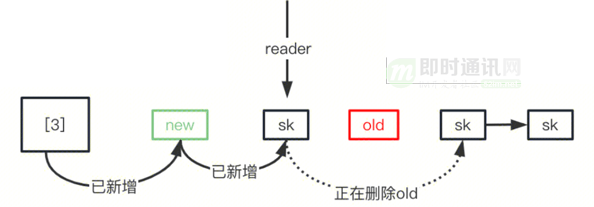

那如何修复这个问题?在排查完整个握手规则后,发现只需要先插入新的sk到hash桶的尾部,再删除老的sk即可。

这样就会有几种情况:

- 1)两个同时都在,一定能匹配到其中一个;

- 2)匹配到新的。

如下图:无论reader在哪里都能保证可以读到一个。

如下是正确的:

结论:第3行(client给server发生了握手最后一次ack)和第4行(client端给server发送了第一组数据)出现的并发问题。

8.3挥手阶段的bug

这个问题根因同上:rcu+hash表的使用问题,在挥手阶段发起close()的一方竞争的乱序的收到了一个ack和一个fin ack触发,导致socket在最后接收fin ack时候没有匹配到任何一个socket,又只能拿出最初监听的listener来收包的时候,这时候出现了错误。但是这个原始代码中,是先插入新的sk再删除了老的sk,乍一听没有任何问题,但是实际上插入新的sk出现了问题,源码中插入到头部,这里需要插入到尾部才行!

出现问题的情景如下图:

结论:这个是原生内核长达十多年的一个实现上的BUG,即为了性能考虑使用的RCU机制,由此必然引入的不准确性导致并发的问题,我定位并分析出这个问题的并发的根因,由此提交了一份bugfix patch到社区被接收(点此链接查看)。

9、 案例3:netfilter两个bug —— 数据传输RST

9.1概述

背景:用户报告有以下两个痛点问题。

偶发性出现:

- 1)根本无法完成三次握手连接;

- 2)在传输数据的阶段突然被RST异常中止。

分析:我们很容易的通过TCP的设计推测到这种情况一定不是正常的、符合预期的行为。我抓取了passive rst后发现原因是TCP层无法通过收到的skb包寻找到对应的socket,要知道socket是最核心的TCP连接通信的基站,它保存了TCP应有的信息(wscale、seq、buf等等),如果skb无法找到socket,那么就像小时候的故事小蝌蚪找妈妈但是找不到回家的路一样。

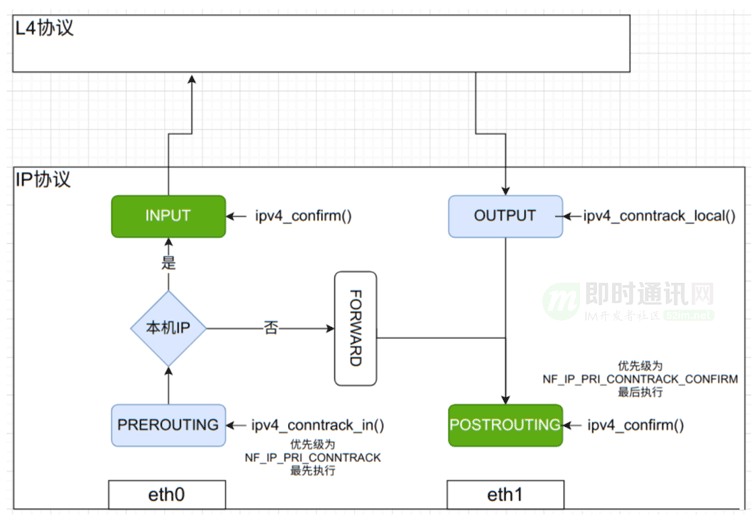

那为什么会出现找不到socket?

经过排查发现线上配置了DNAT规则,如下例子,凡是到达server端的1111端口或1112端口的都被转发到80端口接收。

// iptables A port -> B port

iptables ... -p tcp --port 1111 -j REDIRECT --to-ports 80

iptables ... -p tcp --port 1112 -j REDIRECT --to-ports 80

DNAT+netfilter的流程是什么样?

那么:有了DNAT之后,凡是进入到server端的A port会被直接转发到B port,最后TCP完成接收。

完整的逻辑是这样:DNAT的端口映射在ip层收包时候先进入prerouting流程,修改skb的dst_ip:dst_port为真正的最后映射的信息,而后由ip early demux机制针对skb中的原始信息src_ip:src_port(也就是A port)修改为dst_ip:dst_port(也就是使用B port),由此4元组hash选择一个sk,继而成功由TCP接收才对。

9.2两条流冲突触发的bug

如下:如果这时候有两条流量想要TCP建连,二者都是由同一个client端相同的ip和port发起连接,这时候第1条连接首先发起握手那么肯定可以顺利进行,而当第2条连接发起的时候抵达到server端的1112端口最终被转化为80端口,但是根据80端口可以发现我们已经建立了连接,所以第2条流三次握手直接失败。

1. saddr:12345 -> daddr:80 // 正常连接

2. saddr:12345 -> daddr:1112 -> daddr:80 // NAT参与转化

(对内核细节不感兴趣的同学可以跳过此段)

我需要补充的信息是:NAT转化port分为两次,对于上述第二条流,第一次转化1112为80,第二次转化12345为1112,最终此流变为[saddr:1112 -> daddr:80]。

1)第一条流:skb对应的sk是[saddr:12345 -> daddr:80],这个没有NAT参与。

2)第二条流:skb在ip层这时候NAT刚完成第一次port(修改dport 1112为dport 80),然后进入了early demux机制,此时的4元组是[saddr:12345 -> daddr:80],所以这时候匹配上了第一条流的sk,但是系统并不知情有问题了,紧接着NAT第二次改变skb的port,变为[saddr:1112 -> daddr:80],这个也是后续TCP层延续使用的,虽然这个4元组信息是对的,但是已经没有用了,因为early demux阶段已经获取、保存socket了。

注:内核修复后,对于第二条流就是放弃early demux阶段选择的4元组,而是安心等待NAT完成两轮port的转化之后,使用[saddr:1112 -> daddr:80]来匹配socket,这时候发现没有对应的socket,就找到了listener socket,从而完成三次连接。

结论:这个是early demux+DNAT的bug,它未能解决冲突问题,导致了异常RST的发生。

9.3特殊skb触发的bug

注:在这个场景里面多了一个中间的gateway。

在本例中:我发现依然是熟知的一幕,skb无法lookup寻找到对应的socket,此时我们要相信一定不会lookup算法出错,因为此算法仅仅是做简单的4元组的hash计算与匹配。所以追溯异常的skb和socket的四元组信息是头等事情,经过对比果然发现skb的端口信息未能成功被iptables转化为B port,所以使用了含有A port的四元组信息去找socket,而socket当初的建立是使用了B port,所以skb与sk的相遇就这么擦身而过了。

(对内核细节不感兴趣的同学可以跳过后面大段)

那么为什么会DNAT无法转化?

我们先看下,异常未被转化的skb和应当能接收的socket的4元组信息:

// 2.2.2.2是去敏后的server端ip地址,另外两个是client的ip

sk info: 1.1.1.1:1111 <-> 2.2.2.2:80 // 我们可以知道真实的socket的建立是使用了80端口

skb info: 1.1.1.2:2222 <-> 2.2.2.2:1112 // 异常的skb未成功将1112端口转化为80端口

client->gw->server的流程中,由于gw侧发送了一些unknown skb再加上client端发送了一些out-of-window的包,导致进入到server的netfilter阶段会被识别出来INVALID异常,这个异常被识别后直接清除netfilter保持的该有的流信息,继而异常的skb抵达DNAT阶段后无法转化端口(因为判断转化的流信息没有了),最终skb无法成功转化port端口号。

这个是netfilter+DNAT的设计上的bug。

我认为:无论是否有netfilter,都不应当是TCP的行为被改变,所以如果netfilter识别到了问题所在:

- 1)要么忽视,直接传给TCP,交给TCP处理;

- 2)要么丢弃,这样也能避免RST的发生。

但是:就这么一个小小的细节上,我和社区的几个维护者拉锯战的battle了三百回合(点此查看),可惜虽然有一个维护者ACK了我的补丁,但是另外的维护者考虑netfilter不适合用于丢包功能,所以让用户去使用iptables --log功能、检测出invalid异常包、继而用iptables配置主动丢弃。就凭这点,我认为严重违背了user friendly的初衷,这些应该是default默认功能才对。此时的我虽然表面打不过,但是在内心世界里很显然我battle赢了...

结论:netfilter识别异常的skb未能成功保留DNAT信息,导致最后port端口不能成功被转化,从而触发了TCP的RST行为。

10、 本文小结

RST问题并不可怕,只要思路理清楚,先判断类型,再抓取对应代码,继而翻出RFC协议,最后分析源码就能搞定,仅仅四步就可以了 :)。

希望这篇文章对大家有用。

11、 附录:bcc的工具源码

这里列一下bcc的工具源码,感兴趣的同学可以自行查阅。

如下是针对4.14内核写的,如果是更高版本需要调整一些python与c对照的格式问题。

#!/usr/bin/env python

from __future__ import print_function

from bcc import BPF

import argparse

from time import strftime

from socket import inet_ntop, AF_INET, AF_INET6

from struct import pack

import ctypes as ct

from time import sleep

from bcc import tcp

# arguments

examples = """examples:

./tcpdrop # trace kernel TCP drops

"""

parser = argparse.ArgumentParser(

description="Trace TCP drops by the kernel",

formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,

epilog=examples)

parser.add_argument("--ebpf", action="store_true",

help=argparse.SUPPRESS)

args = parser.parse_args()

debug = 0

# define BPF program

bpf_text = """

#include <uapi/linux/ptrace.h>

#include <uapi/linux/tcp.h>

#include <uapi/linux/ip.h>

#include <net/sock.h>

#include <bcc/proto.h>

BPF_STACK_TRACE(stack_traces, 1024);

struct ipv4_data_t {

u32 pid;

u64 is_sknull;

u32 saddr;

u32 daddr;

u16 sport;

u16 dport;

u8 state;

u8 tcpflags;

u32 stack_id;

};

BPF_PERF_OUTPUT(ipv4_events);

struct active_data_t {

u32 pid;

u32 saddr;

u32 daddr;

u16 sport;

u16 dport;

u32 stack_id;

};

BPF_PERF_OUTPUT(active_events);

static struct tcphdr *skb_to_tcphdr(const struct sk_buff *skb)

{

// unstable API. verify logic in tcp_hdr() -> skb_transport_header().

return (struct tcphdr *)(skb->head + skb->transport_header);

}

static inline struct iphdr *skb_to_iphdr(const struct sk_buff *skb)

{

// unstable API. verify logic in ip_hdr() -> skb_network_header().

return (struct iphdr *)(skb->head + skb->network_header);

}

// from include/net/tcp.h:

#ifndef tcp_flag_byte

#define tcp_flag_byte(th) (((u_int8_t *)th)[13])

#endif

int trace_tcp_v4_send_reset(struct pt_regs *ctx, struct sock *sk, struct sk_buff *skb)

{

u8 is_sk_null = sk ? 0 : 1;

u8 state = sk ? (u8)sk->__sk_common.skc_state : 1;

u32 pid = bpf_get_current_pid_tgid();

struct iphdr *ip = skb_to_iphdr(skb);

u32 daddr = ip->daddr;

u32 saddr = ip->saddr;

// pull in details from the packet headers and the sock struct

u16 family = sk->__sk_common.skc_family;

u16 sport = 0, dport = 0;

struct tcphdr *tcp = skb_to_tcphdr(skb);

u8 tcpflags = ((u_int8_t *)tcp)[13];

sport = tcp->source;

dport = tcp->dest;

sport = ntohs(sport);

dport = ntohs(dport);

if (family == AF_INET &&

(saddr == 16777343 && daddr == 16777343) &&

(sport == 8004 || dport == 8004)) {

struct ipv4_data_t data4 = {};

data4.pid = pid;

data4.saddr = saddr;

data4.daddr = daddr;

data4.dport = dport;

data4.sport = sport;

data4.state = state;

data4.tcpflags = tcpflags;

data4.stack_id = stack_traces.get_stackid(ctx, 0);

ipv4_events.perf_submit(ctx, &data4, sizeof(data4));

}

return 0;

}

int trace_tcp_send_active_reset(struct pt_regs *ctx, struct sock *sk, unsigned int priority)

{

u32 pid = bpf_get_current_pid_tgid() >> 32;

u32 saddr = 0, daddr = 0;

u16 family = AF_INET;

u16 sport = 0, dport = 0;

// sport is not right

sport = sk->__sk_common.skc_num;

dport = sk->__sk_common.skc_dport;

dport = ntohs(dport);

saddr = sk->__sk_common.skc_rcv_saddr;

daddr = sk->__sk_common.skc_daddr;

if (family == AF_INET && (saddr == 16777343 && daddr == 16777343)) {

struct active_data_t data4 = {};

data4.pid = pid;

data4.saddr = saddr;

data4.daddr = daddr;

data4.dport = dport;

data4.sport = sport;

data4.stack_id = stack_traces.get_stackid(ctx, 0);

active_events.perf_submit(ctx, &data4, sizeof(data4));

}

return 0;

}

"""

if debug or args.ebpf:

print(bpf_text)

if args.ebpf:

exit()

# event data

class Data_ipv4(ct.Structure):

_fields_ = [

("pid", ct.c_uint),

("is_sknull", ct.c_ulonglong),

("saddr", ct.c_uint),

("daddr", ct.c_uint),

("sport", ct.c_ushort),

("dport", ct.c_ushort),

("state", ct.c_ubyte),

("tcpflags", ct.c_ubyte),

("stack_id", ct.c_ulong)

]

class Data_active(ct.Structure):

_fields_ = [

("pid", ct.c_uint),

("saddr", ct.c_uint),

("daddr", ct.c_uint),

("sport", ct.c_ushort),

("dport", ct.c_ushort),

("stack_id", ct.c_ulong)

]

# process event

def print_ipv4_event(cpu, data, size):

event = ct.cast(data, ct.POINTER(Data_ipv4)).contents

if event.is_sknull is 1:

print("%-8s %-7d %-20s > %-20s %s (%s)" % (

strftime("%H:%M:%S"), event.pid,

"%s:%d" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.saddr)), event.sport),

"%s:%s" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.daddr)), event.dport),

"sk-is-null", tcp.flags2str(event.tcpflags)))

else:

print("%-8s %-7d %-20s > %-20s %s (%s)" % (

strftime("%H:%M:%S"), event.pid,

"%s:%d" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.saddr)), event.sport),

"%s:%s" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.daddr)), event.dport),

tcp.tcpstate[event.state], tcp.flags2str(event.tcpflags)))

for addr in stack_traces.walk(event.stack_id):

sym = b.ksym(addr, show_offset=True)

print("\t%s" % sym)

print("")

def print_active_event(cpu, data, size):

event = ct.cast(data, ct.POINTER(Data_active)).contents

print("%-8s %-7d %-20s > %-20s" % (

strftime("%H:%M:%S"), event.pid,

"%s:%d" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.saddr)), event.sport),

"%s:%d" % (inet_ntop(AF_INET, pack('I', event.daddr)), event.dport)))

for addr in stack_traces.walk(event.stack_id):

sym = b.ksym(addr, show_offset=True)

print("\t%s" % sym)

print("")

# initialize BPF

b = BPF(text=bpf_text)

if b.get_kprobe_functions(b"tcp_v4_send_reset"):

b.attach_kprobe(event="tcp_v4_send_reset", fn_name="trace_tcp_v4_send_reset")

else:

print("ERROR: tcp_drop() kernel function not found or traceable. "

"Older kernel versions not supported.")

exit()

if b.get_kprobe_functions(b"tcp_send_active_reset"):

b.attach_kprobe(event="tcp_send_active_reset", fn_name="trace_tcp_send_active_reset")

else:

print("ERROR: tcp_v4_send_reset() kernel function")

exit()

stack_traces = b.get_table("stack_traces")

# header

print("%-8s %-6s %-2s %-20s > %-20s %s (%s)" % ("TIME", "PID", "IP",

"SADDR:SPORT", "DADDR:DPORT", "STATE", "FLAGS"))

# read events

b["ipv4_events"].open_perf_buffer(print_ipv4_event)

#b["active_events"].open_perf_buffer(print_active_event)

while 1:

try:

b.perf_buffer_poll()

except KeyboardInterrupt:

exit()

12、参考资料

[1] RFC 793

[2] TCP/IP详解 - 第17章·TCP:传输控制协议

[3] 网络编程入门从未如此简单(二):假如你来设计TCP协议,会怎么做?

[6] 脑残式网络编程入门(一):跟着动画来学TCP三次握手和四次挥手

[7] 网络编程懒人入门(一):快速理解网络通信协议(上篇)

[8] 网络编程懒人入门(二):快速理解网络通信协议(下篇)

[9] 不为人知的网络编程(一):浅析TCP协议中的疑难杂症(上篇)

[10] 不为人知的网络编程(二):浅析TCP协议中的疑难杂症(下篇)

(本文已同步发布于:http://www.52im.net/thread-4668-1-1.html)

不为人知的网络编程(十六):深入分析与解决TCP的RST经典异常问题的更多相关文章

- 不为人知的网络编程(八):从数据传输层深度解密HTTP

1.引言 在文章<理论联系实际:Wireshark抓包分析TCP 3次握手.4次挥手过程>中,我们学会了用wireshark来分析TCP的“三次握手,四次挥手”,非常好用.这就是传说中的锤 ...

- 脑残式网络编程入门(六):什么是公网IP和内网IP?NAT转换又是什么鬼?

本文引用了“帅地”发表于公众号苦逼的码农的技术分享. 1.引言 搞网络通信应用开发的程序员,可能会经常听到外网IP(即互联网IP地址)和内网IP(即局域网IP地址),但他们的区别是什么?又有什么关系呢 ...

- 不为人知的网络编程(九):理论联系实际,全方位深入理解DNS

本文原作者:selfboot,博客地址:selfboot.cn,Github地址:github.com/selfboot,感谢原作者的技术分享. 1.引言 对于 DNS(Domain Name Sys ...

- 网游中的网络编程系列1:UDP vs. TCP

原文:UDP vs. TCP,作者是Glenn Fiedler,专注于游戏网络编程相关工作多年. 目录 网游中的网络编程系列1:UDP vs. TCP 网游中的网络编程2:发送和接收数据包 网游中的网 ...

- Python网络编程03 /缓存区、基于TCP的socket循环通信、执行远程命令、socketserver通信

Python网络编程03 /缓存区.基于TCP的socket循环通信.执行远程命令.socketserver通信 目录 Python网络编程03 /缓存区.基于TCP的socket循环通信.执行远程命 ...

- 网络编程第六讲Select模型

网络模型第六讲Select模型 一丶Select模型是什么 以前我们讲过一个迭代模型.就是只服务一个客户端连接.但是实际网络编程中.复杂的很多. 比如一个 C/S架构程序 (客户端/服务端) 客户端很 ...

- c++ 网络编程(六)LINUX下 socket编程 多播与广播 实现一次发送所有组客户端都能接收到

原文作者:aircraft 原文链接:https://www.cnblogs.com/DOMLX/p/9614288.html 一.多播 锲子:有这么一种情况,网络电台可能需要同时向成千上万的用户传输 ...

- 8-2udp和tcp网络编程以及粘包和解决粘包的方法

一 tcp网络编程 server 端 import socket sk=socket.socket() #实例化一个对象 sk.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket ...

- Winpcap网络编程十之Winpcap实战,两台主机通过中间主机通信

注:源码等等的我不会全然公开的,此篇文章写出来为大家的网络编程或者课程设计提供一定的思路.. 好,本次我们须要完毕的任务是: 完毕两台主机通过中间主机的数据通信(网络层) 添加基于IP地址的转发功能 ...

- 网络编程基础socket 重要中:TCP/UDP/七层协议

计算机网络的发展及基础网络概念 问题:网络到底是什么?计算机之间是如何通信的? 早期 : 联机 以太网 : 局域网与交换机 广播 主机之间“一对所有”的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无 ...

随机推荐

- 为什么样本方差是除以 n-1 而不是 n?

摘自https://www.zhihu.com/question/20099757/answer/13971886 https://www.zhihu.com/question/20099757/an ...

- Seralizable

class CSer { private String name; private int age; public CSer() { } public CSer(String name, int ag ...

- Java高并发,ReadWriteLock(读写锁)

并发读写的时候,很容易造成数据不一致的状态 上案例,代码如下: public class ReadWriteLockDemo { public static void main(String[] ar ...

- 搞清楚这个老六的真面目!逐层‘剥开’人工智能中的卷积神经网络(CNN)

第三章:超越基础--图像中的特征检测 上一篇<揭开计算机视觉的神秘面纱,原来机器是这样"看图"的!> 本篇序言:上一篇我们实现并训练了一个神经网络,成功让计算机&quo ...

- 第八届御网杯线下赛Pwn方向题解

由于最近比赛有点多,而且赶上招新,导致原本应该及时总结的比赛搁置了,总结来说还是得多练,因为时间很短像这种线下赛,一般只有几个小时,所以思路一定要清晰,我还是经验太少了,导致比赛力不从心,先鸽了~ S ...

- 使用wxpython开发跨平台桌面应用,基类对话框窗体的封装处理

在开发桌面界面的时候,往往都需要对一些通用的窗体进行一些抽象封装处理,以便统一界面效果,以及继承一些通用的处理过程,减少重复编码.本篇随笔介绍使用wxpython开发跨平台桌面应用,基类对话框窗体的封 ...

- Nginx支持https访问

为了提高web应用的安全性,现在基本上都需要支持https访问.在此记录一下自己在nginx下的配置过程 安装Nginx这里就省略了 安装openssl模块 yum -y install openss ...

- KTL (0.9.2,通达信mdt文件)

K,K线,Candle蜡烛图. T,技术分析,工具平台 L,公式Language语言使用c++14,Lite小巧简易. 项目仓库:https://github.com/bbqz007/KTL 国内仓库 ...

- Mysql篇-三大日志

概述 undo log(回滚日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的原子性,主要用于事务回滚和 MVCC. redo log(重做日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志, ...

- 2024 BUPT Programming Contest F

简要题意 多测,给定一个 \(n \times n\) 矩阵,矩阵中的每一个元素的计算方式如下: 矩阵的行和列唯一决定两个整数对 \((a, b)\),矩阵第 \(a(0 \le a < n)\ ...