决策树算法之ID3与C4.5的理解与实现

github:代码实现

本文算法均使用python3实现

1. 决策树

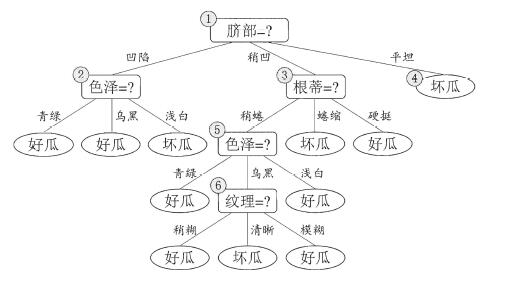

决策树(decision tree)是一种基本的分类与回归方法(本文主要是描述分类方法),是基于树结构进行决策的,可以将其认为是if-then规则的集合。一般的,一棵决策树包含一个根节点、若干内部节点和若干叶节点。其中根节点包含所有样本点,内部节点作为划分节点(属性测试),叶节点对应于决策结果。

用决策树进行分类,是从根节点开始,对实例的某一特征进行测试,根据测试结果,将实例分配到其子节点,若该子节点仍为划分节点,则继续进行判断与分配,直至将实例分到叶节点的类中。

若对以上描述不太明白,可以结合以下图进行理解。

根据以上决策树,现在给你一个实例:{色泽:青绿,根蒂:稍蜷,敲声:清脆,纹理:清晰,脐部:稍凹,触感:光滑},来判断该瓜是否是好瓜。其过程是:脐部(稍凹)-->根蒂(稍蜷)-->色泽(青绿)-->好瓜。

以上是由决策树来进行分类的过程。而决策树的学习(构建)通常是一个递归地选择最优特征的过程。那么构建决策树时如何选择特征作为划分点(即选择哪个特征作为根节点或者选择哪个特征作为非叶子节点)?当训练数据量大、特征数量较多时构建的决策树可能很庞大,这样的决策树用来分类是否好?

由这些问题我们可以知道,构建决策树的三个要点:

(1)特征选择

(2)决策树的生成

(3)决策树修剪

2. ID3算法

基于ID3算法的决策树构建,其选择特征的准则是信息增益。信息增益(information gain)表示得知特征 $ X $ 的信息而使得类 $ Y $ 的信息的不确定性减少的程度。也就是说,信息增益越大,通过特征 $ X $ ,就越能够准确地将样本进行分类;信息增益越小,越无法准确进行分类。

在介绍信息增益之前,我们需要先对熵进行一下讲解。

2.1 熵(Entropy)

熵是度量样本集合纯度最常用的一种指标,它是信息的期望值。我们首先了解一下什么是信息。由《机器学习实战》中定义:

如果待分类的事务可能划分在多个分类之中,则符号(特征) $ k $ 的信息定义为: \[ l(k)=-\log_2{p(k)} \]

其中 $ p(k) $ 为选择该分类的概率。

而熵计算的是所有类别所有可能值包含的信息期望值,其公式为:\[ Ent(D)=-\sum_{k=1}^N{p(k)\log_2{p(k)}} \]

其中 $ N $ 为类别个数。

现在我们使用例子,来理解熵的计算:

(1)对于最终分类(是否为好瓜),计算其信息熵:

由上表可看出,一共有17个样本,属于好瓜的有8个样本,坏瓜的有9个样本,因此其熵为:\[ Ent(D) = -\sum_{k=1}^2{p_k\log_2{p_k}}= - ( \frac{8}{17}\log_2\frac{8}{17} + \frac{9}{17}\log_2\frac{9}{17})=0.998 \]

(2)对于特征“色泽”,计算其信息熵:

由于特征“色泽”取值有:{青绿,乌黑,浅白}。若使用该属性对 $ D $ 进行划分,可得到3个子集,分别记为: $ D_1 $ (色泽=青绿), $ D_2 $ (色泽=乌黑), $ D_3 $ (色泽=浅白)。

其中 $ D_1 $ 包含样本 $ {1,4,6,10,13,17} $ ,其中类别为好瓜的比例为 $ p_1=\frac{3}{6} $ ,坏瓜的比例为 $ p_2=\frac{3}{6} $ ; $ D_2 $ 包含样本 $ {2,3,7,8,9,15} $ ,其中类别为好瓜的比例 $ p_1=\frac{4}{6} $ ,坏瓜的比例为 $ p_2=\frac{2}{6} $ ; $ D_3 $ 包含样本 $ {5,11,12,14,16} $ ,其中类别为好瓜的比例 $ p_1=\frac{1}{5} $ ,坏瓜的比例为 $ p_2=\frac{4}{5} $ ,因此其三个分支点的信息熵为:\[ Ent(D_1) = - ( \frac{3}{6}\log_2\frac{3}{6} + \frac{3}{6}\log_2\frac{3}{6})=1.000 \] \[ Ent(D_2) = - ( \frac{4}{6}\log_2\frac{4}{6} + \frac{2}{6}\log_2\frac{2}{6})=0.918 \] \[ Ent(D_3) = - ( \frac{1}{5}\log_2\frac{1}{5} + \frac{4}{5}\log_2\frac{4}{5})=0.722 \]

2.2 信息增益(information gain)

信息增益,由《统计学习方法》中定义:

特征 $ a $ 对训练数据集 $ D $ 的信息增益 $ Gain(D,a) $ ,定义为集合 $ D $ 的经验熵(即为熵)与特征 $ a $ 给定条件下的经验条件熵 $ Ent(D|a) $ 之差,即: \[ Gain(D,a)=Ent(D)-Ent(D|a) \]

其中特征 $ a $ 将数据集划分为: $ {D_1,D_2,...,D_v } $,而经验条件熵为: \[ Ent(D|a) = \sum_{i=1}^v \frac{\left|D_i\right|}{\left|D\right|}Ent(D_i)\]

我们根据例子对其进行理解:

对于特征“色泽”,我们计算其信息增益,由2.1中,集合 $ D $ 的熵为: $ Ent(D)=0.998 $ ,对于特征“色泽”的三个分支点的熵为: $ Ent(D_1)=1.000,Ent(D_2)=0.918,Ent(D_3)=0.722 $,则“色泽”特征的信息增益为:

\[ Gain(D,色泽)=Ent(D)-\sum_{i=1}^3 \frac{\left|D_i\right|}{\left|D\right|}Ent(D_i) = 0.998-(\frac{6}{17}\times1.000 + \frac{6}{17}\times0.918 + \frac{5}{17}\times0.722) = 0.109 \]

2.3 算法步骤

ID3算法递归地构建决策树,从根节点开始,对所有特征计算信息增益,选择信息增益最大的特征作为节点的特征,由该特征的不同取值建立子节点;再对子节点递归地调用以上方法构建决策树;知道所有特征的信息增益均很小或者没有特征可以选择为止。最后得到一个决策树。

在算法中(C4.5也是),有三种情形导致递归返回:

(1)当前节点包含的样本全属于同一类别,无需划分。

(2)当前属性集为空,或是所有样本在所有属性上取值相同,无法划分。(此时将所含样本最多的类别设置为该叶子节点类别)

(3)当前节点包含的样本集合为空,不能划分。(将其父节点中样本最多的类别设置为该叶子节点的类别)

输入:训练数据集 $ D $ ,特征集 $ A $ , 阈值 $ \epsilon $ ;

过程:函数 $ TreeGenerate(D,A) $ .

1:计算节点信息增益 $ Gain(D,a) $ :

2: 节点a的熵: $ Ent(D,a) $

3: 节点D的熵: $ Ent(D) $

4: 节点信息增益: $ Gain(D,a)=Ent(D)-Ent(D,a) $

5:生成节点node:

6:if $ D $ 中样本全属于同一类别 $ C $ then

7: 将node标记为 $ C $ 类叶节点;return

8:end if

9:if $ A = \emptyset $ OR $ D $ 中样本在 $ A $ 上取值相同then

10: 将node标记为叶节点,期类别标记为 $ D $ 中样本数最多的类;return

11:end if

12:按照节点信息增益,从 $ A $ 中选择最优划分属性 $ a_* $

13:for $ a_* $ 中的每一个值 $ a_* ^i $ do

14: 为node生成一个分支;令 $ D_i $ 表示 $ D $ 中在 $ a_* $ 上取值为 $ a_* ^i $ 的样本子集;

15: if $ D_i $ 为空,then

16: 将分支节点标记为叶节点,其类别标记为 $ D $ 中样本最多的类;return

17: else

18: 以 $ TreeGenerate(D_i,A / { a_* }) $ 为分支节点

19: end if

20:end for

输出:以node为根节点的一棵决策树

3. C4.5算法

实际上,信息增益准则对可取值书目较多的属性有所偏好,例如如果将前面表格中的第一列ID也作为特征的话,它的信息增益将达到最大值,而这样做显然不对,会造成过拟合。为了减少这种偏好可能带来的不利影响,C4.5算法中将采用信息增益比来进行特征的选择。信息增益比准则对可取值数目较少的属性有所偏好。接下来,我们首先对信息增益比进行介绍。

3.1 信息增益比(增益率)

信息增益比的定义为: \[ Gain\_ratio(D,a)=\frac{Gain(D,a)}{IV(a)} \],

其中:\[ IV(a)=-\sum_{i=1}^v \frac{\left|D_i\right|}{\left|D\right|} \log_2\frac{\left|D_i\right|}{\left|D\right|} \]

我们根据例子对其进行理解:

对于特征“色泽”,我们计算其信息增益比,由2.2计算得 $ Gain(D,色泽)= 0.109 $,而 \[ IV(色泽)= -(\frac{6}{17}\times\log_2\frac{6}{17} + \frac{6}{17}\times\log_2\frac{6}{17} + \frac{5}{17}\times\log_2\frac{5}{17})=1.580 \]

则 $ Gain\_ratio(D,色泽)=\frac{0.109}{1.580}=0.069 $。

3.2 算法步骤

C4.5算法同ID3算法过程相似,仅在选择特征时,使用信息增益比作为特征选择准则。

输入:训练数据集 $ D $ ,特征集 $ A $ , 阈值 $ \epsilon $ ;

过程:函数 $ TreeGenerate(D,A) $ .

1:计算节点信息增益比 $ Gain_ratio(D,a) $ :

2: 节点a的熵: $ Ent(D,a) $

3: 节点D的熵: $ Ent(D) $

4: 节点信息增益: $ Gain(D,a)=Ent(D)-Ent(D,a) $

5: 节点固定值: $ IV(a) $

6: 节点信息增益比: $ Gain _ ratio(D,a)= \frac{Gain(D,a)}{IV(a)} $

7:生成节点node:

8:if $ D $ 中样本全属于同一类别 $ C $ then

9: 将node标记为 $ C $ 类叶节点;return

10:end if

11:if $ A = \emptyset $ OR $ D $ 中样本在 $ A $ 上取值相同then

12: 将node标记为叶节点,期类别标记为 $ D $ 中样本数最多的类;return

13:end if

14:按照节点信息增益,从 $ A $ 中选择最优划分属性 $ a_* $

15:for $ a_* $ 中的每一个值 $ a_* ^i $ do

16: 为node生成一个分支;令 $ D_i $ 表示 $ D $ 中在 $ a_* $ 上取值为 $ a_* ^i $ 的样本子集;

17: if $ D_i $ 为空,then

18: 将分支节点标记为叶节点,其类别标记为 $ D $ 中样本最多的类;return

19: else

20: 以 $ TreeGenerate(D_i,A / {a_* }) $ 为分支节点

21: end if

22:end for

输出:以node为根节点的一棵决策树

4. 剪枝处理

针对于在第1部分提到的最后一个问题:当训练数据量大、特征数量较多时构建的决策树可能很庞大,这样的决策树用来分类是否好?答案是否定的。决策树是依据训练集进行构建的,当决策树过于庞大时,可能对训练集依赖过多,也就是对训练数据过度拟合。从训练数据集上看,拟合效果很好,但对于测试数据集或者新的实例来说,并不一定能够准确预测出其结果。因此,对于决策树的构建还需要最后一步----即决策树的修剪。

决策树的修剪,也就是剪枝操作,主要分为两种:

(1)预剪枝(Pre-Pruning)

(2)后剪枝(Post-Pruning)

接下来我们将详细地介绍这两种剪枝方法。

4.1 预剪枝(Pre-Pruning)

预剪枝是指在决策树生成过程中,对每个节点在划分前先进行估计,若当前节点的划分不能带来决策树泛化性能的提升,则停止划分并将当前节点标记为叶节点。

我们使用例子进一步理解预剪枝的过程:

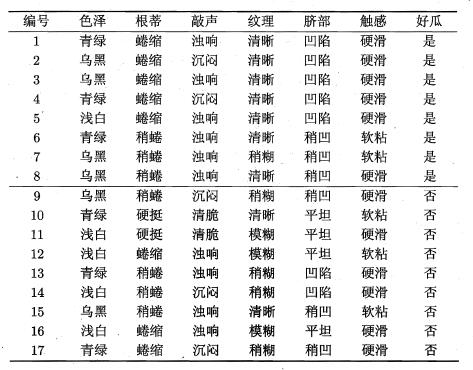

将本文开始的西瓜数据集表划分成两部分,一部分作为训练集用来构建决策树,一部分作为验证集用来进行决策树的剪枝。具体划分见下图:

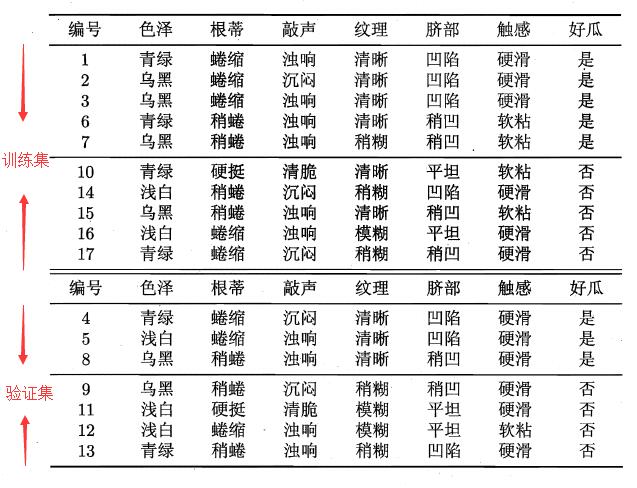

使用ID3算法进行决策树的构建,即使用信息增益进行特征的选择。首先选择特征“脐部”作为决策树根节点,如何判断该节点是否需要剪枝,需要对剪枝前后验证集精度进行比较。由“脐部”这个特征将产生三个分支“凹陷”、“稍凹”、“平坦”,并认定其分支结果(可采用多数表决法,当分类数量相当时,任选一类即可),如下图:

查看验证集,若将“脐部”看做节点,并将其标记为“好瓜”,那么划分前的精度为: $ \frac{3}{7} = 0.714 $。符合“脐部”=“凹陷”的样本有: $ {4,5,13} $ ,其中正样本(是好瓜)为 $ {4,5} $ ,正样本个数为2,按照上图预测正确数为2;同理“脐部”=“稍凹”的样本中正样本个数为1,预测正确数为1;“脐部”=“平坦”的样本中负样本个数为2,预测正确个数为2。因此使用“脐部”这个特征进行划分,划分后的精度为: $ \frac{5}{7} = 0.714 $。由于预测后精度大于预测前精度,因此不对“脐部”进行剪枝,即将其作为划分点进行划分。

同理我们“色泽”以及“根蒂”特征进行划分前后精度的计算。对于“色泽”,划分后的精度为 $ 0.571 $ ,而划分前为 $ 0.714 $ ,划分使得结果变差,因此不以该特征进行划分,即将该节点记为叶子节点并标记为“好瓜”;同理“根蒂”特征划分前后的精度都为 $ 0.714 $ ,效果并未提升,因此也不将该特征进行划分,而是将其作为叶子节点并标记为“好瓜”。由此,决策树构建完毕。此时的决策树为只有一层的树。

可有由图中看出,该决策树有点过于简单,虽然降低的过拟合的风险,但是由于其基于“贪心”的本质禁止了其它分支的展开,给预剪枝决策树带来了欠拟合的风险。

4.1 后剪枝(Post-Pruning)

后剪枝是指先从训练集生成一棵完整的决策树,然后自底向上地对非叶节点进行考察,若将该节点对应的子树替换为叶节点能带来决策能力的提升,则将该子树替换成叶节点。

我们使用例子进一步理解后剪枝的过程:

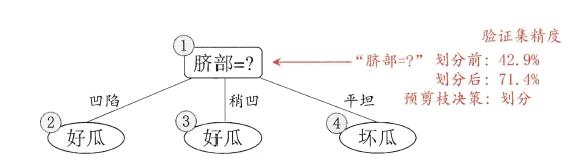

同样适用4.1中的划分数据集。针对已建立好的决策树,我们首先对“纹理”特征节点进行处理,判断其是否需要剪枝,见下图。

首先,使用整个决策树对验证集进行预测,并将其预测结果与真实结果进行对比,可得到如下结果(预测结果与真实结果相同,标记为“正确”,否则标记为“不正确”):\[ \{(4,正确),(5,不正确),(8,不正确),(9,不正确),(11,正确),(12,正确),(13,不正确)\} \]

首先我们判断是否需要对“纹理”进行剪枝:剪枝前精确度由上结果可以得到为 $ \frac{3}{7} = 0.429 $ ,剪枝后(即将该节点标记为“好瓜”),此时对于样本 $ {((8,正确))} $ ,其它样本结果不变,其精度提升到 $ \frac{4}{7} = 0.571 $ ,因此对该节点进行剪枝。对节点5“色泽”,剪枝前精确度为 $ 0.571 $ ,剪枝后仍旧为 $ 0.571 $ ,对此我们可以不进行剪枝(但在实际情况下仍旧会需要剪枝);同理对“根蒂”、节点2“色泽”进行计算,所得结果见上图。由此得到后剪枝决策树。

后剪枝决策树通常比预剪枝决策树保留了更多的分支,一般情况下,后剪枝决策树欠拟合的风险很小,其泛化能力往往优于预剪枝预测数。但由于其是基于创建完决策树之后,再对决策树进行自底向上地剪枝判断,因此训练时间开销会比预剪枝或者不剪枝决策树要大。

引用及参考:

[1]《机器学习》周志华著

[2]《统计学习方法》李航著

[3]《机器学习实战》Peter Harrington著

写在最后:本文参考以上资料进行整合与总结,属于原创,文章中可能出现理解不当的地方,若有所见解或异议可在下方评论,谢谢!

若需转载请注明:http://www.cnblogs.com/lliuye/p/9008901.html

决策树算法之ID3与C4.5的理解与实现的更多相关文章

- 决策树算法原理(ID3,C4.5)

决策树算法原理(CART分类树) CART回归树 决策树的剪枝 决策树可以作为分类算法,也可以作为回归算法,同时特别适合集成学习比如随机森林. 1. 决策树ID3算法的信息论基础 1970年昆兰找 ...

- 机器学习回顾篇(7):决策树算法(ID3、C4.5)

.caret, .dropup > .btn > .caret { border-top-color: #000 !important; } .label { border: 1px so ...

- 决策树算法(ID3)

Day Outlook Temperature Humidity Wind PlayTennis 1 Sunny Hot High Weak No 2 Sunny Hot High Strong No ...

- 决策树算法原理(CART分类树)

决策树算法原理(ID3,C4.5) CART回归树 决策树的剪枝 在决策树算法原理(ID3,C4.5)中,提到C4.5的不足,比如模型是用较为复杂的熵来度量,使用了相对较为复杂的多叉树,只能处理分类不 ...

- Spark机器学习(6):决策树算法

1. 决策树基本知识 决策树就是通过一系列规则对数据进行分类的一种算法,可以分为分类树和回归树两类,分类树处理离散变量的,回归树是处理连续变量. 样本一般都有很多个特征,有的特征对分类起很大的作用,有 ...

- ID3决策树算法原理及C++实现(其中代码转自别人的博客)

分类是数据挖掘中十分重要的组成部分.分类作为一种无监督学习方式被广泛的使用. 之前关于"数据挖掘中十大经典算法"中,基于ID3核心思想的分类算法C4.5榜上有名.所以不难看出ID3 ...

- ID3和C4.5分类决策树算法 - 数据挖掘算法(7)

(2017-05-18 银河统计) 决策树(Decision Tree)是在已知各种情况发生概率的基础上,通过构成决策树来判断其可行性的决策分析方法,是直观运用概率分析的一种图解法.由于这种决策分支画 ...

- 【面试考】【入门】决策树算法ID3,C4.5和CART

关于决策树的purity的计算方法可以参考: 决策树purity/基尼系数/信息增益 Decision Trees 如果有不懂得可以私信我,我给你讲. ID3 用下面的例子来理解这个算法: 下图为我们 ...

- python机器学习笔记 ID3决策树算法实战

前面学习了决策树的算法原理,这里继续对代码进行深入学习,并掌握ID3的算法实践过程. ID3算法是一种贪心算法,用来构造决策树,ID3算法起源于概念学习系统(CLS),以信息熵的下降速度为选取测试属性 ...

随机推荐

- 学习Road map Part 02 机器学习和图像识别

方法:结合项目.竞赛.mentor计划

- 一个理解PHP面向对象编程(OOP)的实例

<?php //定义一个“人”类作为父类 class Person{ //声明一个新变量公共变量$name,可被任何包中的类访问 public $name;//人的名字 public $sex; ...

- c++由string组成的struct初始化崩溃

struct _UserInfo { string username; string password; string ip; string port; } _UserInfo str={}; 这样就 ...

- 使用ArcSDE SQL操作怎么获得新对象的objectid、GUID

arcgis9.3.1 现在大家很喜欢使用ArcSDE的SQL操作,这种方式在特殊的环境要求下显得比较方便,那么使用SQL操作最多的是读和写,而写最多的就是新建一个对象,那么翻译成SQL语言就是使用i ...

- BZOJ2337:[HNOI2011]XOR和路径(高斯消元)

Description 给定一个无向连通图,其节点编号为 1 到 N,其边的权值为非负整数.试求出一条从 1 号节点到 N 号节点的路径,使得该路径上经过的边的权值的“XOR 和”最大.该路径可以重复 ...

- UVA151 Power Crisis

嘟嘟嘟 这道题被评为紫题完全是在假(虽然我也跟风评了紫题),顶多黄题难度. 评黄题的主要原因是得知道约瑟夫递推公式,即fn = (fn - 1 +m) % n.表示n个人报数最后的获胜者,需要注意的是 ...

- Redis配置文件(2)SNAPSHOTTING快照/APPEND ONLY MODE追加

redis.conf文件 1.Save a. save 秒钟 写操作次数 RDB是整个内存的压缩过的Snapshot,RDB的数据结构,可以配置复合的快照触发条件, 默认 是1分钟内改了1万次, 或5 ...

- Selenium应用代码(读取mysql表数据登录)

1. 封装链接数据库的类: import java.sql.ResultSet; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; ...

- Android大图片裁剪终极解决方案(下:拍照截图)

http://blog.csdn.net/floodingfire/article/details/8144617 http://mzh3344258.blog.51cto.com/1823534/8 ...

- Docker 三种UI管理平台

docker集中化web管理平台 一.shipyard 1.启动docker,下载镜像 # systemctl restart docker # docker pull alpine # docker ...