ACM - 最短路 - AcWing 849 Dijkstra求最短路 I

题解

以此题为例介绍一下图论中的最短路算法。先让我们考虑以下问题:

给定一个 \(n\) 个点 \(m\) 条边的有向图(无向图),图中可能存在重边和自环,给定所有边的边权。请求出给定的一点到另一点的权值之和最小的一条路径。

上述问题即所谓的最短路问题。解决这类问题的常用最短路算法:

\(Floyd\) 算法(多源最短路径)

\(Dijkstra\) 算法(没有负权边的单源最短路径)

\(Bellman\)-\(Ford\) 算法(含有负权边的单源最短路径)

另外还有著名的启发式搜索算法 —— \(A*\) 算法。我们以此题为模板来学习 \(Dijkstra\) 算法。

示例

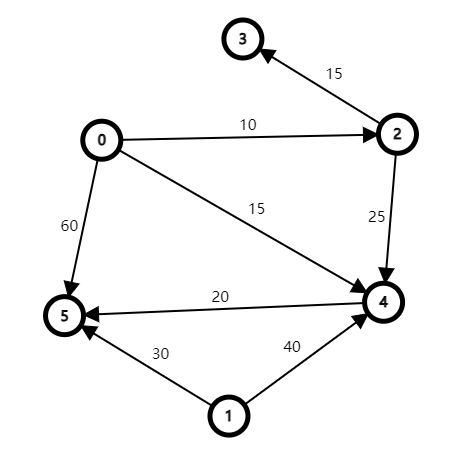

给定一个图来演示算法过程,以下图为例求解从 \(0\) 号点(称为源点)出发到其余点的最短路径的距离。

初始化更新

声明一个 \(S\) 数组(取 \(short\) 首字母),用来记录当前更新中已找到全局最短距离的点的编号。

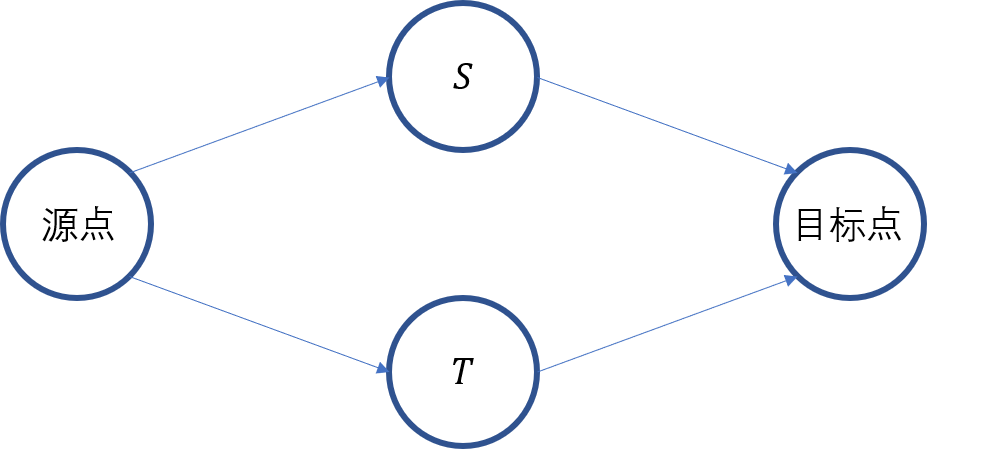

声明一个 \(dist\) 数组,用来记录源点只能先到达集合 \(S\) 中的点,再直接到达目标点的那些路径(即中间没有经过 \(S\) 以外的点就直接到目标点)的最短距离(源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) 目标点)。

在初始化更新中,\(S\) 数组更新为:

\]

\(dist\) 数组被更新为:

\]

解释上述更新。

初始的 \(S\) 数组为 \([0]\)(源点编号)。

\(dist[0]\) 表示 \(0\) 号点(源点)先到 \(S\) 数组中的点,再到 \(0\) 号点(目标点)的最短距离,即使可能存在自环,由于 \(Dijkstra\) 算法的使用前提是非负权(即边的权值大于等于 \(0\)),因此源点到自己的最短距离肯定为 \(0\)。

\(dist[1]\) 表示 \(0\) 号点(源点)先到 \(S\) 数组中的点,再到 \(1\) 号点(目标点)的最短距离,由于此时 \(S\) 数组中只有一个 \(0\) 号点(源点),而 \(0\) 号点到 \(1\) 号点没有边直接连接,因此为 \(\infty\)(表示不能先到 \(S\) 数组中的点,再到达 \(1\) 号点)。

其余点可类似解释。

第一轮更新

更新 \(S\) 数组

设 \(V = [0, 1, 2, 3, 4, 5]\)(图的所有点)。

在第一轮更新中,我们取 \(V - S\) 中 对应 \(dist\) 数组数值最小的那个点,即 \(2\) 号点(\(10\) 小于 \(15\)、\(60\)、\(\infty\)),此时 \(S\) 数组更新为:

\]

根据我们对 \(S\) 数组的解释,此时 \(2\) 号点的 \(dist[2]\) 已到达全局最短距离,此时我们不禁会想,这就达到最短距离了?难道 \(dist[2] = 10\) 就是 \(0\) 号点(源点)到 \(2\) 号点的最短距离了?

令 \(T = V - S = [1, 3, 4, 5]\),则源点到 \(2\) 号点的最短路径只能为以下两种情况(中间点全为 \(S\) 中的点,中间点有一个不为 \(S\) 中的点):

- 源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) \(2\) 号点 (\(S=[0]\),为了方便说明此处把目标点剔除)

- 源点 \(\to\) \(t \in T\) \(\to\) \(2\) 号点 (\(T=[1, 3, 4, 5]\))

注:源点直接到 \(2\) 号点的情况包含在第一种情况(因 \(S\) 始终含源点)。

显然最短路径不会是第二种情况(这是算法正确性证明的核心,在之后几轮更新里该性质并不明显)。

更新 \(dist\) 数组

然后重新更新 \(dist\) 数组(因 \(S\) 数组被扩充了,而 \(dist\) 依赖 \(S\)),\(dist\) 数组更新为:

\]

可以看到只有一个值被更新了。记扩充前的 \(S\) 为 \(S1\)(此时 \(S1 = [0]\)),由 \(dist\) 数组的含义,我们只需比较得出是否新加入的点使得当前最短路径更短。

\]

注意,上述等号理解为赋值。此处为书写方便,使用图的邻接矩阵表示 \(graph\)。

比如更新 \(dist[3]\)。更新前 \(dist[3]\) 表示从源点出发,先到 \(S1\) 中的点,再到目标点(\(3\) 号点)的最短路径距离;更新后 \(dist[3]\) 应该为从源点出发,先到 \(S1 + [2]\) 中的点,再到目标点(\(3\) 号点)的最短路径距离。

我们重新明确一下更新后的最短路径可能的情况(注意,此处非常关键),对于该最短路径,我们考虑目标点(\(3\) 号点)的上一个点(!!!!!),该点只能为此轮扩充点(\(2\) 号点),或者不是此轮扩充点(非 \(2\) 号点),如果是扩充点,则该最短路径距离为 \(dist[2] + graph[2][i]\);如果不是扩充点,则该最短路径为 \(dist[i]\)。

嗯?上个点不是扩充点的情况为 \(dist[i]\)?想想也确实,上个点在 \(S\) 中,但不是扩充点,说明必为 \(S1\) 中的点,而 \(S1\) 中的点在上一轮更新中已经保证全局最短距离。为更清晰地展示,我们列出更新后最短路径的可能情况:

- 源点 \(\to\) 非扩充点 \(\to\) 目标点上个点(非扩充点) \(\to\) 目标点

- 源点 \(\to\) 非扩充点 \(\to\) 目标点上个点(扩充点) \(\to\) 目标点

- 源点 \(\to\) 扩充点 \(\to\) 目标点上个点(非扩充点) \(\to\) 目标点

- 源点 \(\to\) 扩充点 \(\to\) 目标点上个点(扩充点) \(\to\) 目标点

目标点上个点有两种可能:扩充点和非扩充点;源点到目标点上个点的路径有两种可能:经过扩充点和不经过扩充点。易知,第 \(3\) 种和第 \(4\) 种情况都一定不是最短路径(第 \(3\) 种情况非最短是由于目标点上个点在 \(S1\) 中)。因此只更新第 \(1\) 种和第 \(2\) 种情况产生的最短路径即可。

第二轮更新

更新 \(S\) 数组

根据上面的规则,我们选取此轮的扩充点为 \(4\) 号点(\(dist[4]\) 在非 \(S\) 点中最小,\(15\) 小于 \(25\)、\(60\)、\(\infty\)),因此 \(S\) 数组被更新为:

\]

根据我们对 \(S\) 数组的解释,此时 \(4\) 号点的 \(dist[4]\) 已到达全局最短距离。

此时 \(T = V - S = [1, 3, 5]\),源点到 \(4\) 号点的最短路径只能为以下两种情况:

- 源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) \(4\) 号点 (\(S=[0, 2]\),为了方便说明此处把目标点剔除)

- 源点 \(\to\) \(t \in T\) \(\to\) \(4\) 号点 (\(T=[1, 3, 5]\))

我们说,此时最短路径不可能为第 \(2\) 种情况,正是这性质使得源点到 \(4\) 号点的最短路径只能为第 \(1\) 种情况,即 \(dist[4]\) 为全局最短距离。

由于 \(S\) 数组包含源点,因此第 \(2\) 种情况也可以写成 源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) \(t \in T\) \(\to\) \(4\) 号点。此时写成:

- (源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) \(4\) 号点)

- (源点 \(\to\) \(S\) \(\to\) \(t_1 \in T\)) \(\to\) \(4\) 号点(此处 \(t_1\) 为路径中出现的第一个 \(T\) 中的点)

由于 \(dist[t] \geqslant dist[4]\),显然第 \(1\) 种情况产生最短路径。

更新 \(dist\) 数组

此时的扩充点为 \(4\) 号点,由 \(dist\) 数组的含义,我们只需比较得出是否新加入的点使得当前最短路径更短。由式子:

\]

更新 \(dist\) 数组得:

= [0, \infty, 10, 25, 15, 35]

\]

第三轮更新

此轮加入的扩充点为 \(3\),\(S\) 数组更新为:

\]

根据加入的扩充点更新数组 \(dist\) 为:

= [0, \infty, 10, 25, 15, 35]

\]

第四、五轮更新

加入的扩充点按顺序为 \(5\)、\(1\)。\(S\) 数组更新为:

\]

数组 \(dist\) 被更新为与原来一致,即:

\]

算法步骤

下面给出算法:

输入:赋权有向图 \(G(V, E, W)\)。

输出:源点 \(v_0\) 到其余各点的最短距离。

初始化 \(S = \{ v_0 \}\),遍历所有点,初始化当前最短距离 \(dist[i] = graph[v_0][i]\)

\(S\) 不等于 \(V\),执行循环 \(2-5\),若等于,转 \(6\)

确定扩充点 \(m = \arg\min_{j \in V - S} dist[j]\)

加入扩充点 \(m\),\(S = S + \{ m \}\)

更新 \(dist\)。遍历 \(V - S\) 所有点,\(dist[i] = \min \left( dist[i], dist[m] + graph[m][i] \right)\)

结束。

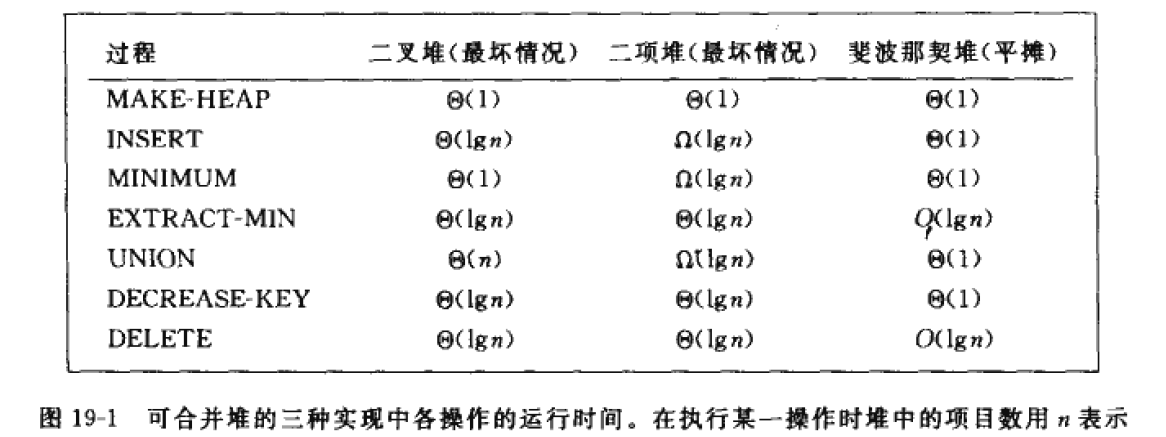

从给出的算法步骤可以看出,整个算法大部分时间都在执行两层循环。外层循环是从第 \(2\) 步执行到 第 \(5\) 步,由于每一次循环我们都给 \(S\) 数组增加一个扩充点,外层循环执行次数为顶点数;而内层循环的时间复杂度则较为复杂,其复杂的原因也是 \(Dijkstra\) 算法拥有良好扩展性的原因:使用何种数据结构实现算法。

一般来说,其具体实现方式有四种:

- 顺序遍历集合 \(V - S\) 确定扩充点

- 使用二叉堆作为优先队列确定扩充点

- 使用二项堆作为优先队列确定扩充点

- 使用斐波那契堆堆作为优先队列确定扩充点

我们有二叉堆、二项堆和斐波那契堆的各个操作的时间复杂度(来自《算法导论》):

设图中的顶点数为 \(V\),边数为 \(E\),则平均每个点的边数为 \(k = E/V\)。对于 \(Dijkstra\) 算法,我们可以得到统一的时间复杂度计算公式:

\]

对于上述四种具体实现方式,分别计算其时间复杂度:

- 顺序遍历

& (V - 1) \times (T_{EXTRACT-MIN} + T_{DELETE} + T_{DECREASE-KEY} \times k) \\

& = (V - 1) \times (V + 1 + k) \\

& = V^2 + E

\end{align*}

\]

- 二叉堆

& (V - 1) \times (T_{EXTRACT-MIN} + T_{DELETE} + T_{DECREASE-KEY} \times k) \\

& = (V - 1) \times (\lg V + \lg V + k \lg V) \\

& = V \times (2 + k) \times \lg V \\

& = (2 V + E) \lg V \\

& = (V + E) \lg V \\

\end{align*}

\]

- 二项堆

& (V - 1) \times (T_{EXTRACT-MIN} + T_{DELETE} + T_{DECREASE-KEY} \times k) \\

& = (V - 1) \times (\lg V + \lg V + k \lg V) \\

& = V \times (2 + k) \times \lg V \\

& = (V + E) \lg V \\

\end{align*}

\]

- 斐波那契堆堆

& (V - 1) \times (T_{EXTRACT-MIN} + T_{DELETE} + T_{DECREASE-KEY} \times k) \\

& = (V - 1) \times (\lg V + \lg V + k) \\

& = V \times (2 \lg V + k) \\

& = 2 V \lg V + E \\

& = V \lg V + E \\

\end{align*}

\]

注,上述等式中的相等均是在“时间复杂度”意义下的相等。

程序设计

我们实现第一种用顺序遍历实现的 \(Dijkstra\) 算法。

程序:

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<algorithm>

#include<iostream>

#include<vector>

using namespace std;

int n, m;

int graph[505][505]; // 邻接矩阵存图

int dis[505]; // dis[i]: 源点先到S集合,再到目标点的最短距离

int vis[505]; // vis[i]:表示i号结点的全局最短距离是否已经找到(0-1数组实现S集合)

int dijkstra()

{

// 初始化更新

vis[1] = 1; // 等价于将源点加入S集合

dis[1] = 0; // 源点到自己的最短距离为0

for (int i = 2; i <= n; ++i) dis[i] = graph[1][i];

// 开始循环更新(当n号点的最短距离找到时,直接退出循环)

for (int k = 0; k < n; ++k) {

// 确定此轮扩充点

int mi = -1; // mi : min_index,扩充点

for (int i = 1; i <= n; ++i) {

if (vis[i] == 0 && (mi == -1 || dis[i] < dis[mi])) mi = i;

}

// S集合加入扩充点

vis[mi] = 1;

// 更新距离

for (int i = 1; i <= n; ++i) {

if (vis[i] == 0) dis[i] = min(dis[i], dis[mi] + graph[mi][i]);

}

}

// 如果起点到达不了n号节点,则返回-1

if (dis[n] == 0x3f3f3f3f) return -1;

// 返回起点距离n号节点的最短距离

return dis[n];

}

int main()

{

// 初始化

int x, y, z;

cin >> n >> m; // 图有n个顶点,m条边

memset(graph, 0x3f, sizeof(graph));

memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));

memset(vis, 0, sizeof(vis));

for (int i = 0; i < m; ++i) {

cin >> x >> y >> z;

if (graph[x][y] > z) graph[x][y] = z; // 处理重边的情况

}

// 输出图最短距离

cout << dijkstra() << endl;

return 0;

}

我们实现用堆优化的 \(Dijkstra\) 算法,也即使用优先队列维护 \(V - S\) 中的最小值。

程序:

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<algorithm>

#include<iostream>

#include<vector>

#include<queue>

using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;

int n, m;

vector<vector<pair<int, int> > > graph; // 邻接表存图

int dis[505]; // dis[i]: 源点先到S集合,再到目标点的最短距离

int vis[505]; // vis[i]:表示i号结点的全局最短距离是否已经找到(0-1数组实现S集合)

int dijkstra()

{

dis[1] = 0;

// 建立优先队列维护最小值

priority_queue<PII, vector<PII>, greater<PII>> heap;

heap.push({ 0, 1 }); // first存储距离,second存储节点编号

while (heap.size()) {

// 取出优先队列队首元素(即本轮扩充点)

PII mi = heap.top();

heap.pop();

int dist = mi.first; int node = mi.second;

// heap存储的second为节点编号,在执行过程中会出现重复

// 比如heap中有{2, 3},表示源点经过S到3号顶点的最短距离为2

// 下面的for循环会将{2, 3}更新为{1, 3},但实际执行时没有“修改”,而是优先队列的“压入”(push)

// “修改” = “压入新值” + “弹出旧值”(第一步“压入”被下面完成,第二步“弹出”被上面执行)

// {1, 3}在下面被压入heap,{2, 3}在上面被弹出

if (vis[node]) continue;

// 这保证了每轮更新至少出现一个扩充点,因此下面的for执行n-1次(与计算出的时间复杂度吻合)

vis[node] = 1;

for (auto tmp : graph[node]) { // 取出本轮扩充点的每条出边

// 事实上只有扩充点的出边对应的点的dis出现变化,其余点的dis未发生变化

// 这变化使得我们需要更新dis数组和优先队列heap

int tmpnode = tmp.first;

int tmpdist = tmp.second;

if (dis[tmpnode] > dis[node] + tmpdist) { // 松弛

dis[tmpnode] = dis[node] + tmpdist;

heap.push({ dis[tmpnode], tmpnode }); // 注意这是“压入”更短的距离,不是“修改”

}

}

}

if (dis[n] == 0x3f3f3f3f) return -1;

return dis[n];

}

int main()

{

// 初始化

int x, y, z;

cin >> n >> m; // 图有n个顶点,m条边

graph.resize(n + 1);

memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));

memset(vis, 0, sizeof(vis));

for (int i = 0; i < m; ++i) {

cin >> x >> y >> z;

graph[x].push_back({ y, z });

}

// 输出图最短距离

cout << dijkstra() << endl;

return 0;

}

最短路算法对比

| 算法 | \(Floyd\) | \(Dijkstra\) | \(Bellman\)-\(Ford\) |

|---|---|---|---|

| 空间复杂度 | \(O\)\((V^2)\) | \(O\)\((E)\) | \(O\)\((E)\) |

| 时间复杂度 | \(O\)\((V^3)\) | 看具体实现 | \(O\)\((VE)\) |

| 负权边时是否可以处理 | 可以 | 不能 | 可以 |

| 判断是否存在负权回路 | 不能 | 不能 | 可以 |

其中 \(V\) 表示图的顶点数,\(E\) 表示图的边数。

ACM - 最短路 - AcWing 849 Dijkstra求最短路 I的更多相关文章

- acwing 849 Dijkstra求最短路 I 模板

地址 https://www.acwing.com/problem/content/description/851/ 给定一个n个点m条边的有向图,图中可能存在重边和自环,所有边权均为正值. 请你求出 ...

- AcWing 849. Dijkstra求最短路 I 朴素 邻接矩阵 稠密图

//朴素Dijkstra 边权都是正数 稠密图:点和边差的比较多 #include<cstring> #include<iostream> #include<algori ...

- ACM - 最短路 - AcWing 851 spfa求最短路

AcWing 851 spfa求最短路 题解 以此题为例介绍一下图论中的最短路算法 \(Bellman\)-\(Ford\) 算法.算法的步骤和正确性证明参考文章最短路径(Bellman-Ford算法 ...

- acwing 850. Dijkstra求最短路 II 模板

地址 https://www.acwing.com/problem/content/description/852/ 给定一个n个点m条边的有向图,图中可能存在重边和自环,所有边权均为非负值. 请你求 ...

- 849. Dijkstra求最短路 I

给定一个n个点m条边的有向图,图中可能存在重边和自环,所有边权均为正值. 请你求出1号点到n号点的最短距离,如果无法从1号点走到n号点,则输出-1. 输入格式 第一行包含整数n和m. 接下来m行每行包 ...

- 849. Dijkstra求最短路 I(模板)

给定一个n个点m条边的有向图,图中可能存在重边和自环,所有边权均为正值. 请你求出1号点到n号点的最短距离,如果无法从1号点走到n号点,则输出-1. 输入格式 第一行包含整数n和m. 接下来m行每行包 ...

- AcWing 850. Dijkstra求最短路 II 堆优化版 优先队列 稀疏图

//稀疏图 点和边差不多 #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> #include ...

- 关于dijkstra求最短路(模板)

嗯.... dijkstra是求最短路的一种算法(废话,思维含量较低, 并且时间复杂度较为稳定,为O(n^2), 但是注意:!!!! 不能处理边权为负的情况(但SPFA可以 ...

- Aizu-2249 Road Construction(dijkstra求最短路)

Aizu - 2249 题意:国王本来有一个铺路计划,后来发现太贵了,决定删除计划中的某些边,但是有2个原则,1:所有的城市必须能达到. 2:城市与首都(1号城市)之间的最小距离不能变大. 并且在这2 ...

随机推荐

- Linux Docker虚拟机入门实战讲解

什么是Docker? Docker是基于Go语言实现的云开源项目,诞生于2013年初,最初发起者是dotCloud公司.Docker自开源后受到广泛的关注和讨论,目 前已有多个相关项目,逐渐形成了围绕 ...

- 第九周shell脚本编程练习

转至:http://www.178linux.com/88838 1.写一个脚本,判断当前系统上所有用户的shell是否为可登录shell(即用户的shell不是/sbin/nologin):分别这两 ...

- Java课程设计---浏览学生(实现根据姓名查询)

1.修改窗口 2.在StudentDao中增加根据姓名查找的方法 public List<Student> getStudent(String name)throws SQLExcepti ...

- 小白文-SpringMVC-解读DispatcherServlet源码

SpringMVC 学习完Spring框架技术之后,差不多会出现两批人: 一批是听得云里雾里,依然不明白这个东西是干嘛的: 还有一批就是差不多理解了核心思想,但是不知道这些东西该如何去发挥它的作用. ...

- js 把x,y轴两个数组变成[[x,y],[x,y]]的二维数组

例如有X轴数组xarr=[2006,2007,2008],Y轴数组yarr=[12,15,18],代码如下: //调用 mergexy([2006,2007,2008],[12,15,18]); // ...

- jmeter 24个常用函数

Jmeter_24个常用函数 JMeter提供了很多函数,如果能够熟练使用,可以为脚本带来很多方便. JMeter函数是一种特殊值,可用于除测试计划外的任何组件. 函数调用的格式如下所示:${__ ...

- git常用命令及问题

Git基本操作 git init 创建新的git仓库 git clone [url] 使用 git clone 拷贝一个 Git 仓库到本地 git status 查看工作区 git stash li ...

- laravel 数据验证规则

return [ 'accepted' => '必须为yes,on,1,true', 'active_url' => '是否是一个合法的url,基于PHP的checkdnsrr函数,因此也 ...

- LGP5430题解

新的 \(O(k+\log n)\) 做法. 考虑计算每个猴子对答案的贡献. 打个表: 1 1 2 4 8 16 32 ... 可以看出第 $ i $ 个猴子对答案的贡献是 \(i^k \times ...

- LGP3346题解

广义 SAM 比较简单的题/fad 题意:树上所有路径一共能够组成多少个本质不同子串? 并且数据保证最多只有20个叶子节点. 我们先来考虑一下一种特殊情况: 对于路径 \([u,v]\),\(u\) ...