缓存淘汰算法 (http://flychao88.iteye.com/blog/1977653)

1. LRU

1.1. 原理

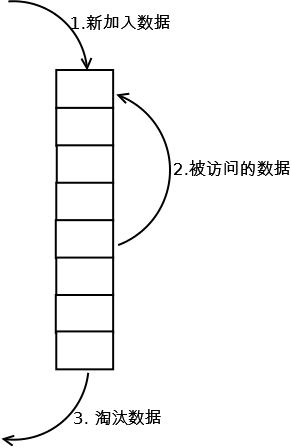

LRU(Least recently used,最近最少使用)算法根据数据的历史访问记录来进行淘汰数据,其核心思想是“如果数据最近被访问过,那么将来被访问的几率也更高”。

1.2. 实现

最常见的实现是使用一个链表保存缓存数据,详细算法实现如下:

1. 新数据插入到链表头部;

2. 每当缓存命中(即缓存数据被访问),则将数据移到链表头部;

3. 当链表满的时候,将链表尾部的数据丢弃。

1.3. 分析

【命中率】

当存在热点数据时,LRU的效率很好,但偶发性的、周期性的批量操作会导致LRU命中率急剧下降,缓存污染情况比较严重。

【复杂度】

实现简单。

【代价】

命中时需要遍历链表,找到命中的数据块索引,然后需要将数据移到头部。

2. LRU-K

2.1. 原理

LRU-K中的K代表最近使用的次数,因此LRU可以认为是LRU-1。LRU-K的主要目的是为了解决LRU算法“缓存污染”的问题,其核心思想是将“最近使用过1次”的判断标准扩展为“最近使用过K次”。

2.2. 实现

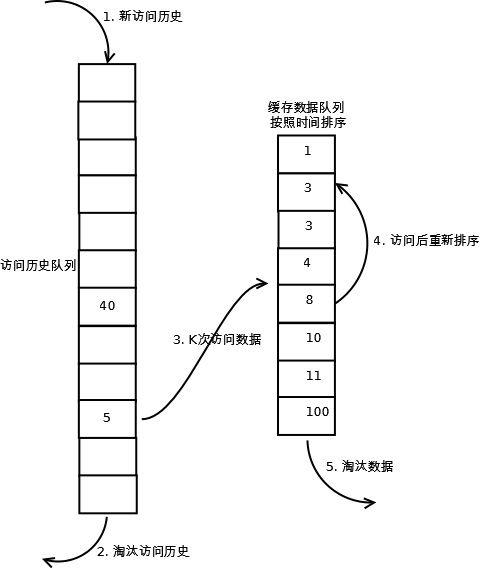

相比LRU,LRU-K需要多维护一个队列,用于记录所有缓存数据被访问的历史。只有当数据的访问次数达到K次的时候,才将数据放入缓存。当需要淘汰数据时,LRU-K会淘汰第K次访问时间距当前时间最大的数据。详细实现如下:

1. 数据第一次被访问,加入到访问历史列表;

2. 如果数据在访问历史列表里后没有达到K次访问,则按照一定规则(FIFO,LRU)淘汰;

3. 当访问历史队列中的数据访问次数达到K次后,将数据索引从历史队列删除,将数据移到缓存队列中,并缓存此数据,缓存队列重新按照时间排序;

4. 缓存数据队列中被再次访问后,重新排序;

5. 需要淘汰数据时,淘汰缓存队列中排在末尾的数据,即:淘汰“倒数第K次访问离现在最久”的数据。

LRU-K具有LRU的优点,同时能够避免LRU的缺点,实际应用中LRU-2是综合各种因素后最优的选择,LRU-3或者更大的K值命中率会高,但适应性差,需要大量的数据访问才能将历史访问记录清除掉。

2.3. 分析

【命中率】

LRU-K降低了“缓存污染”带来的问题,命中率比LRU要高。

【复杂度】

LRU-K队列是一个优先级队列,算法复杂度和代价比较高。

【代价】

由于LRU-K还需要记录那些被访问过、但还没有放入缓存的对象,因此内存消耗会比LRU要多;当数据量很大的时候,内存消耗会比较可观。

LRU-K需要基于时间进行排序(可以需要淘汰时再排序,也可以即时排序),CPU消耗比LRU要高。

3. Two queues(2Q)

3.1. 原理

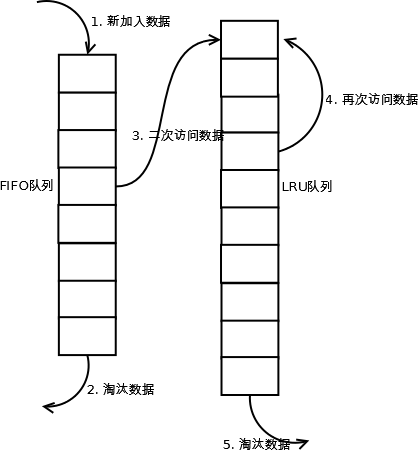

Two queues(以下使用2Q代替)算法类似于LRU-2,不同点在于2Q将LRU-2算法中的访问历史队列(注意这不是缓存数据的)改为一个FIFO缓存队列,即:2Q算法有两个缓存队列,一个是FIFO队列,一个是LRU队列。

3.2. 实现

当数据第一次访问时,2Q算法将数据缓存在FIFO队列里面,当数据第二次被访问时,则将数据从FIFO队列移到LRU队列里面,两个队列各自按照自己的方法淘汰数据。详细实现如下:

1. 新访问的数据插入到FIFO队列;

2. 如果数据在FIFO队列中一直没有被再次访问,则最终按照FIFO规则淘汰;

3. 如果数据在FIFO队列中被再次访问,则将数据移到LRU队列头部;

4. 如果数据在LRU队列再次被访问,则将数据移到LRU队列头部;

5. LRU队列淘汰末尾的数据。

注:上图中FIFO队列比LRU队列短,但并不代表这是算法要求,实际应用中两者比例没有硬性规定。

3.3. 分析

【命中率】

2Q算法的命中率要高于LRU。

【复杂度】

需要两个队列,但两个队列本身都比较简单。

【代价】

FIFO和LRU的代价之和。

2Q算法和LRU-2算法命中率类似,内存消耗也比较接近,但对于最后缓存的数据来说,2Q会减少一次从原始存储读取数据或者计算数据的操作。

4. Multi Queue(MQ)

4.1. 原理

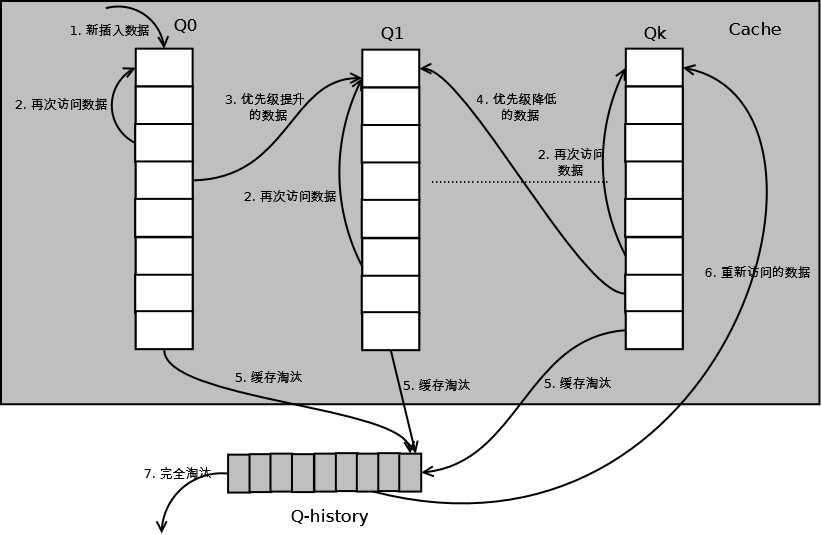

MQ算法根据访问频率将数据划分为多个队列,不同的队列具有不同的访问优先级,其核心思想是:优先缓存访问次数多的数据。

4.2. 实现

MQ算法将缓存划分为多个LRU队列,每个队列对应不同的访问优先级。访问优先级是根据访问次数计算出来的,例如

详细的算法结构图如下,Q0,Q1....Qk代表不同的优先级队列,Q-history代表从缓存中淘汰数据,但记录了数据的索引和引用次数的队列:

如上图,算法详细描述如下:

1. 新插入的数据放入Q0;

2. 每个队列按照LRU管理数据;

3. 当数据的访问次数达到一定次数,需要提升优先级时,将数据从当前队列删除,加入到高一级队列的头部;

4. 为了防止高优先级数据永远不被淘汰,当数据在指定的时间里访问没有被访问时,需要降低优先级,将数据从当前队列删除,加入到低一级的队列头部;

5. 需要淘汰数据时,从最低一级队列开始按照LRU淘汰;每个队列淘汰数据时,将数据从缓存中删除,将数据索引加入Q-history头部;

6. 如果数据在Q-history中被重新访问,则重新计算其优先级,移到目标队列的头部;

7. Q-history按照LRU淘汰数据的索引。

4.3. 分析

【命中率】

MQ降低了“缓存污染”带来的问题,命中率比LRU要高。

【复杂度】

MQ需要维护多个队列,且需要维护每个数据的访问时间,复杂度比LRU高。

【代价】

MQ需要记录每个数据的访问时间,需要定时扫描所有队列,代价比LRU要高。

注:虽然MQ的队列看起来数量比较多,但由于所有队列之和受限于缓存容量的大小,因此这里多个队列长度之和和一个LRU队列是一样的,因此队列扫描性能也相近。

5. LRU类算法对比

由于不同的访问模型导致命中率变化较大,此处对比仅基于理论定性分析,不做定量分析。

|

对比点 |

对比 |

|

命中率 |

LRU-2 > MQ(2) > 2Q > LRU |

|

复杂度 |

LRU-2 > MQ(2) > 2Q > LRU |

|

代价 |

LRU-2 > MQ(2) > 2Q > LRU |

实际应用中需要根据业务的需求和对数据的访问情况进行选择,并不是命中率越高越好。例如:虽然LRU看起来命中率会低一些,且存在”缓存污染“的问题,但由于其简单和代价小,实际应用中反而应用更多。

java中最简单的LRU算法实现,就是利用jdk的LinkedHashMap,覆写其中的removeEldestEntry(Map.Entry)方法即可

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

|

import java.util.ArrayList;

import java.util.Collection;

import java.util.LinkedHashMap;

import java.util.concurrent.locks.Lock;

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

import java.util.Map;

/** * 类说明:利用LinkedHashMap实现简单的缓存, 必须实现removeEldestEntry方法,具体参见JDK文档

*

* @author dennis

*

* @param <K>

* @param <V>

*/ public class LRULinkedHashMap<K, V> extends LinkedHashMap<K, V> {

private final int maxCapacity;

private static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75f;

private final Lock lock = new ReentrantLock();

public LRULinkedHashMap(int maxCapacity) {

super(maxCapacity, DEFAULT_LOAD_FACTOR, true);

this.maxCapacity = maxCapacity;

}

@Override protected boolean removeEldestEntry(java.util.Map.Entry<K, V> eldest) {

return size() > maxCapacity;

}

@Override public boolean containsKey(Object key) {

try {

lock.lock();

return super.containsKey(key);

} finally {

lock.unlock();

}

}

@Override public V get(Object key) {

try {

lock.lock();

return super.get(key);

} finally {

lock.unlock();

}

}

@Override public V put(K key, V value) {

try {

lock.lock();

return super.put(key, value);

} finally {

lock.unlock();

}

}

public int size() {

try {

lock.lock();

return super.size();

} finally {

lock.unlock();

}

}

public void clear() {

try {

lock.lock();

super.clear();

} finally {

lock.unlock();

}

}

public Collection<Map.Entry<K, V>> getAll() {

try {

lock.lock();

return new ArrayList<Map.Entry<K, V>>(super.entrySet());

} finally {

lock.unlock();

}

}

} |

基于双链表 的LRU实现:

传统意义的LRU算法是为每一个Cache对象设置一个计数器,每次Cache命中则给计数器+1,而Cache用完,需要淘汰旧内容,放置新内容时,就查看所有的计数器,并将最少使用的内容替换掉。

它的弊端很明显,如果Cache的数量少,问题不会很大, 但是如果Cache的空间过大,达到10W或者100W以上,一旦需要淘汰,则需要遍历所有计算器,其性能与资源消耗是巨大的。效率也就非常的慢了。

它的原理: 将Cache的所有位置都用双连表连接起来,当一个位置被命中之后,就将通过调整链表的指向,将该位置调整到链表头的位置,新加入的Cache直接加到链表头中。

这样,在多次进行Cache操作后,最近被命中的,就会被向链表头方向移动,而没有命中的,而想链表后面移动,链表尾则表示最近最少使用的Cache。

当需要替换内容时候,链表的最后位置就是最少被命中的位置,我们只需要淘汰链表最后的部分即可。

上面说了这么多的理论, 下面用代码来实现一个LRU策略的缓存。

我们用一个对象来表示Cache,并实现双链表,

- public class LRUCache {

- /**

- * 链表节点

- * @author Administrator

- *

- */

- class CacheNode {

- ……

- }

- private int cacheSize;//缓存大小

- private Hashtable nodes;//缓存容器

- private int currentSize;//当前缓存对象数量

- private CacheNode first;//(实现双链表)链表头

- private CacheNode last;//(实现双链表)链表尾

- }

public class LRUCache {

/**

* 链表节点

* @author Administrator

*

*/

class CacheNode {

……

}

private int cacheSize;//缓存大小

private Hashtable nodes;//缓存容器

private int currentSize;//当前缓存对象数量

private CacheNode first;//(实现双链表)链表头

private CacheNode last;//(实现双链表)链表尾

}

下面给出完整的实现,这个类也被Tomcat所使用( org.apache.tomcat.util.collections.LRUCache),但是在tomcat6.x版本中,已经被弃用,使用另外其他的缓存类来替代它。

- public class LRUCache {

- /**

- * 链表节点

- * @author Administrator

- *

- */

- class CacheNode {

- CacheNode prev;//前一节点

- CacheNode next;//后一节点

- Object value;//值

- Object key;//键

- CacheNode() {

- }

- }

- public LRUCache(int i) {

- currentSize = 0;

- cacheSize = i;

- nodes = new Hashtable(i);//缓存容器

- }

- /**

- * 获取缓存中对象

- * @param key

- * @return

- */

- public Object get(Object key) {

- CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

- if (node != null) {

- moveToHead(node);

- return node.value;

- } else {

- return null;

- }

- }

- /**

- * 添加缓存

- * @param key

- * @param value

- */

- public void put(Object key, Object value) {

- CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

- if (node == null) {

- //缓存容器是否已经超过大小.

- if (currentSize >= cacheSize) {

- if (last != null)//将最少使用的删除

- nodes.remove(last.key);

- removeLast();

- } else {

- currentSize++;

- }

- node = new CacheNode();

- }

- node.value = value;

- node.key = key;

- //将最新使用的节点放到链表头,表示最新使用的.

- moveToHead(node);

- nodes.put(key, node);

- }

- /**

- * 将缓存删除

- * @param key

- * @return

- */

- public Object remove(Object key) {

- CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

- if (node != null) {

- if (node.prev != null) {

- node.prev.next = node.next;

- }

- if (node.next != null) {

- node.next.prev = node.prev;

- }

- if (last == node)

- last = node.prev;

- if (first == node)

- first = node.next;

- }

- return node;

- }

- public void clear() {

- first = null;

- last = null;

- }

- /**

- * 删除链表尾部节点

- * 表示 删除最少使用的缓存对象

- */

- private void removeLast() {

- //链表尾不为空,则将链表尾指向null. 删除连表尾(删除最少使用的缓存对象)

- if (last != null) {

- if (last.prev != null)

- last.prev.next = null;

- else

- first = null;

- last = last.prev;

- }

- }

- /**

- * 移动到链表头,表示这个节点是最新使用过的

- * @param node

- */

- private void moveToHead(CacheNode node) {

- if (node == first)

- return;

- if (node.prev != null)

- node.prev.next = node.next;

- if (node.next != null)

- node.next.prev = node.prev;

- if (last == node)

- last = node.prev;

- if (first != null) {

- node.next = first;

- first.prev = node;

- }

- first = node;

- node.prev = null;

- if (last == null)

- last = first;

- }

- private int cacheSize;

- private Hashtable nodes;//缓存容器

- private int currentSize;

- private CacheNode first;//链表头

- private CacheNode last;//链表尾

- }<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">

public class LRUCache {

/**

* 链表节点

* @author Administrator

*

*/

class CacheNode {

CacheNode prev;//前一节点

CacheNode next;//后一节点

Object value;//值

Object key;//键

CacheNode() {

}

}

public LRUCache(int i) {

currentSize = 0;

cacheSize = i;

nodes = new Hashtable(i);//缓存容器

}

/**

* 获取缓存中对象

* @param key

* @return

*/

public Object get(Object key) {

CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

if (node != null) {

moveToHead(node);

return node.value;

} else {

return null;

}

}

/**

* 添加缓存

* @param key

* @param value

*/

public void put(Object key, Object value) {

CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

if (node == null) {

//缓存容器是否已经超过大小.

if (currentSize >= cacheSize) {

if (last != null)//将最少使用的删除

nodes.remove(last.key);

removeLast();

} else {

currentSize++;

}

node = new CacheNode();

}

node.value = value;

node.key = key;

//将最新使用的节点放到链表头,表示最新使用的.

moveToHead(node);

nodes.put(key, node);

}

/**

* 将缓存删除

* @param key

* @return

*/

public Object remove(Object key) {

CacheNode node = (CacheNode) nodes.get(key);

if (node != null) {

if (node.prev != null) {

node.prev.next = node.next;

}

if (node.next != null) {

node.next.prev = node.prev;

}

if (last == node)

last = node.prev;

if (first == node)

first = node.next;

}

return node;

}

public void clear() {

first = null;

last = null;

}

/**

* 删除链表尾部节点

* 表示 删除最少使用的缓存对象

*/

private void removeLast() {

//链表尾不为空,则将链表尾指向null. 删除连表尾(删除最少使用的缓存对象)

if (last != null) {

if (last.prev != null)

last.prev.next = null;

else

first = null;

last = last.prev;

}

}

/**

* 移动到链表头,表示这个节点是最新使用过的

* @param node

*/

private void moveToHead(CacheNode node) {

if (node == first)

return;

if (node.prev != null)

node.prev.next = node.next;

if (node.next != null)

node.next.prev = node.prev;

if (last == node)

last = node.prev;

if (first != null) {

node.next = first;

first.prev = node;

}

first = node;

node.prev = null;

if (last == null)

last = first;

}

private int cacheSize;

private Hashtable nodes;//缓存容器

private int currentSize;

private CacheNode first;//链表头

private CacheNode last;//链表尾

}

缓存淘汰算法 (http://flychao88.iteye.com/blog/1977653)的更多相关文章

- 缓存淘汰算法--LRU算法(转)

(转自:http://flychao88.iteye.com/blog/1977653) 1. LRU1.1. 原理 LRU(Least recently used,最近最少使用)算法根据数据的历史访 ...

- 04 | 链表(上):如何实现LRU缓存淘汰算法?

今天我们来聊聊“链表(Linked list)”这个数据结构.学习链表有什么用呢?为了回答这个问题,我们先来讨论一个经典的链表应用场景,那就是+LRU+缓存淘汰算法. 缓存是一种提高数据读取性能的技术 ...

- 数据结构与算法之美 06 | 链表(上)-如何实现LRU缓存淘汰算法

常见的缓存淘汰策略: 先进先出 FIFO 最少使用LFU(Least Frequently Used) 最近最少使用 LRU(Least Recently Used) 链表定义: 链表也是线性表的一种 ...

- 图解缓存淘汰算法二之LFU

1.概念分析 LFU(Least Frequently Used)即最近最不常用.从名字上来分析,这是一个基于访问频率的算法.与LRU不同,LRU是基于时间的,会将时间上最不常访问的数据淘汰;LFU为 ...

- 缓存淘汰算法之FIFO

前段时间去网易面试,被这个问题卡住,先做总结如下: 常用缓存淘汰算法 FIFO类:First In First Out,先进先出.判断被存储的时间,离目前最远的数据优先被淘汰. LRU类:Least ...

- 链表:如何实现LRU缓存淘汰算法?

缓存淘汰策略: FIFO:先入先出策略 LFU:最少使用策略 LRU:最近最少使用策略 链表的数据结构: 可以看到,数组需要连续的内存空间,当内存空间充足但不连续时,也会申请失败触发GC,链表则可 ...

- 《数据结构与算法之美》 <04>链表(上):如何实现LRU缓存淘汰算法?

今天我们来聊聊“链表(Linked list)”这个数据结构.学习链表有什么用呢?为了回答这个问题,我们先来讨论一个经典的链表应用场景,那就是 LRU 缓存淘汰算法. 缓存是一种提高数据读取性能的技术 ...

- 昨天面试被问到的 缓存淘汰算法FIFO、LRU、LFU及Java实现

缓存淘汰算法 在高并发.高性能的质量要求不断提高时,我们首先会想到的就是利用缓存予以应对. 第一次请求时把计算好的结果存放在缓存中,下次遇到同样的请求时,把之前保存在缓存中的数据直接拿来使用. 但是, ...

- 链表(上):如何实现LRU缓存淘汰算法?

一.什么是链表 和数组一样,链表也是一种线性表. 从内存结构来看,链表的内存结构是不连续的内存空间,是将一组零散的内存块串联起来,从而进行数据存储的数据结构. 链表中的每一个内存块被称为节点Node. ...

随机推荐

- 最简单的基于FFmpeg的移动端例子:IOS 推流器

转至:http://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/47072519 ================================== ...

- SGU 249.Matrix(Gray码)

题意: 用0到2^(n+m-1)这2^(n+m-1)个数填在一个2^n*2^m的矩阵里,使得所有相邻的数的二进制表示只有一位不同. Solution: Gray码.对于第i行第j列的数,由i的Gray ...

- C宏系统缺陷

这两天稍稍看了一下boost的preprocessor库,发觉boost那帮疯子竟然利用各种奇技淫巧定义出各种数据类型和结构,还在上面定义出加减乘除等等各种运算,在快速浏览的过程中,还瞄到了很眼熟的各 ...

- 原生javascript写的侧栏跟随效果

浏览网站时经常看到有的网站上,当一个页面很长的时候,设定侧栏内容会跟随滚动条滚动,我们把这种效果叫做“侧栏跟随滚动”.这种特效对提高网站浏览量.文章点击率.广告点击量都有一定效果. 侧栏跟随滚动的实现 ...

- scons小结

scons是用python写的,据说是比make要方便很多,其实我都没写过makeFile...... 1.安装 方式1:下载安装包安装,需要用python setup.py install去编译 方 ...

- CreateJS第0章- Canvas基础

最近网页游戏比较火,以前做过一些小游戏,但是过段时间就都忘了,今天在这里记录一下学习过程,以备后用.做网页游戏有很多种框架,我是flash程序用Adobe出品的CreateJS最容易.基本上继承了fl ...

- S5PV210开发板刷机(SD卡uboot、串口+USB-OTG刷机方法)

一.介绍 九鼎的S5PV210开发板,在出厂前已经默认刷了Android4.0系统.如果需要刷其它的系统或者是由于系统问题无法启动时,就需要对板子刷机. 其实,刷机是对210开发板的一个基础学习,目的 ...

- [BZOJ 1816] [Cqoi2010] 扑克牌 【二分答案】

题目链接:BZOJ - 1816 题目分析 答案具有可以二分的性质,所以可以二分答案. 验证一个答案 x 是否可行,就累加一下各种牌相对于 x 还缺少的量,如果总和超过了 x 或 m ,就不可行. 因 ...

- HashMap通过value反查key

这是今天做了一道字符串的问题,一直MLE,所以想到了减少Map里对应关系数量来降低内存开销.随手谷歌,整理出了如下资料. 如果效率优先的话还是写俩Map吧. import ...

- js弹出新窗口居中

方式1: <script language="javascript"> var newUrl = <%=newUrl % > //window.locati ...