人工智能机器学习底层原理剖析,人造神经元,您一定能看懂,通俗解释把AI“黑话”转化为“白话文”

按照固有思维方式,人们总以为人工智能是一个莫测高深的行业,这个行业的人都是高智商人群,无论是写文章还是和人讲话,总是讳莫如深,接着就是蹦出一些“高级”词汇,什么“神经网络”,什么“卷积神经”之类,教人半懂不懂的。尤其ChatGPT的风靡一时,更加“神话”了这个行业,用鲁迅先生形容诸葛武侯的话来讲:“多智而近妖”。

事实上,根据二八定理,和别的行业一样,人工智能行业内真正顶尖的天才也就是20%,他们具备真正的行业颠覆能力,可以搞出像ChatGPT这种“工业革命”级别的产品,而剩下的80%也不过就是普通人,每天的工作和我们这些人一样,枯燥且乏味,而之所以会出现类似“行业壁垒”的现象,是因为这个行业的“黑话”太多了,导致一般人听不懂,所谓“黑话”可以理解为行业术语,搞清楚了这些所谓的行业术语,你会发现,所谓的“人工智能”,不过也就是个“套路活儿”。

本次我们试图使用“白话文”来描摹人工智能机器学习的底层逻辑,并且通过Golang1.18来实现人造神经元的原理。

人造神经元 Neural

现在业内比较流行的,比如Transformer模型、GPT模型、深度学习、强化学习、卷积神经网络等等,无论听起来多么高端大气上档次,说出大天去,它也是神经网络架构,换句话说它们的底层都一样,类比的话,就像汽车行业,无论是汽油驱动还是电驱动、三缸发动机还是六缸发动机、单电机还是双电机,混合动力还是插混动力,无论汽车主机厂怎么吹牛逼,无论车评人怎么疯狂恰饭,厂商造出来的车最终还是一个最基本的汽车架构,说白了就是一个底盘四个轮儿,你再牛逼,你也逃不出这个基本架构。

所以说,机器学习的基本架构是神经网络架构,神经网络由大量的人工神经元组成,它们联结之后就可以进行所谓的“机器学习”。所以,必须搞清楚什么是神经元,才能弄懂神经网络。

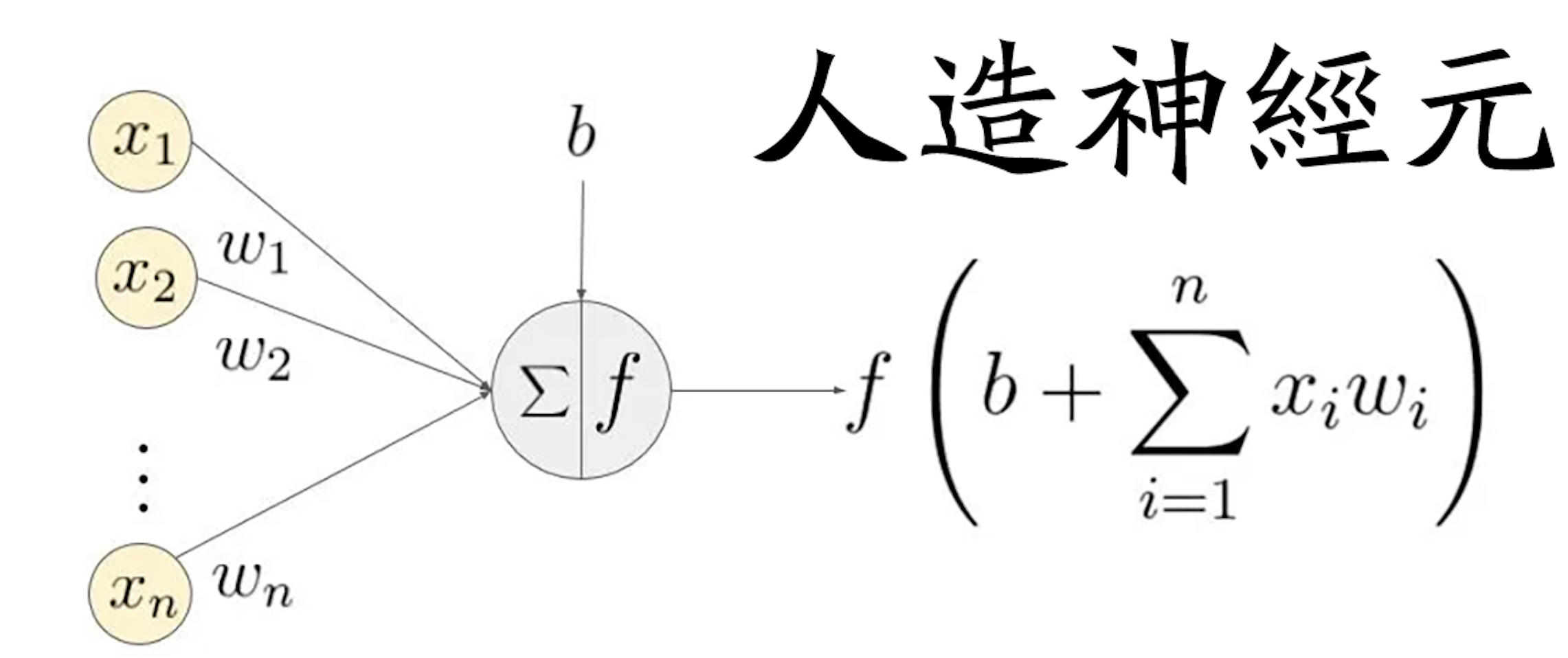

神经元是神经网络架构中最微小的单位,也是最小的可训练单位,一个基本的神经元结构是下面这样的:

毋庸讳言,大多数人看见这个基本上都会瞬间放弃,数学公式简直就是开发界的洪水猛兽,其劝退能力堪比艾尔登法环中的大树守卫,我们的机器学习之旅还没开始,就已经结束了。

那么我们把这个玩意儿翻译成大多数人能看懂的样子:f( sum( x*w) + b )

x代表输入的数据,w代表权重,sum代表求和,b代表偏差,f代表激活函数,最后这个公式运行的结果,就是机器学习的结果。

简单往里头套点数据,比如我希望机器学习的结果是10,那么,x、w、和b分别应该是什么才能让结果变为10呢?如果 x=2 w=4 b = 2 就是我们想要的结果。这也就是最基本的线性回归,我们只处理一个维度的数据,因为结果已经显而易见了,我们已经不需要机器学习了,因为靠猜也能猜出来结果是什么。

但是生产环境中,x并非是单维度,而是多维度的,比如x1、x2、x3.....组成的矩阵,但无论是多维度还是单维度,计算公式用的还是一样的,每一个x对应一个权重w,所以是xn*wn。

说白了,x就是一个多维特征,类比的话,假如我们想让电脑智能识图,比如识别一只猫,那么x就是猫的特征,比如形态、颜色、眼睛、叫声等等,作为多维度的输入特征x,喂给电脑,让电脑给出识别结果,这就是简单的机器学习处理分类问题。

这里需要注意的是,x作为特征参数,并不是越多越好,而是特征越明显越好,举个例子,你想让AI去识别鲁迅的文章,那提供的特征最好应该具备鲁迅文章的特点,而不是全量输入,因为鲁迅就算再“鲁迅”,他写的文字也会和别人重复,也就是说并不是每句话都是他独有的,如果把他所有的文章都喂给电脑,可能就会产生“噪声”,影响机器学习的结果。

另外应该知道的是,x参数特征并不是我们认为的单词或者汉字,而是一串单精度区间在0-1之间的浮点数字,也就是所谓的“向量”,因为只有数字才能套着神经元公式进行计算。

所以所有的文本特征在进行神经元计算之前,必须通过一些方法进行“向量化”操作。说白了就是把汉字转化为数字,就这么简单。

另外这也就证明了,电脑真的没有思想,它不理解什么是猫,或者谁是鲁迅,它就是在进行计算,而已。

随后是w,w指的是权重,权重是指神经元接收到的输入值的重要性,这些输入值通过乘以对应的权重,被加权求和作为神经元的输入。权重值越大,表示该输入在神经元的输出中所占的比重越大。说白了,猫的所有特征的权重并不是统一的,比如黑夜里突然一个东西跳了出来,你怎么判断它是什么物种?很明显,一声“喵呜”我们就可以立刻断定这是一只猫,所以叫声特征的权重一定大于其他特征的权重。

最后是b,也就是偏差(bias),偏差通常是一个实数,与神经元的权重一样,也是通过训练神经网络而调整的参数。偏差的作用是在神经元的输入上增加一个常量,以调整神经元的激活阈值。如果没有偏差,那么神经元的激活函数将仅仅取决于加权和的值,而无法产生任何偏移。

说白了,b就是让x * w的值更活一点,让它不是“死”的数。

最后说说f 也就是激活函数,激活函数通常具有非线性的特性,这使得神经网络能够拟合非线性的复杂函数,从而提高其性能和准确度。

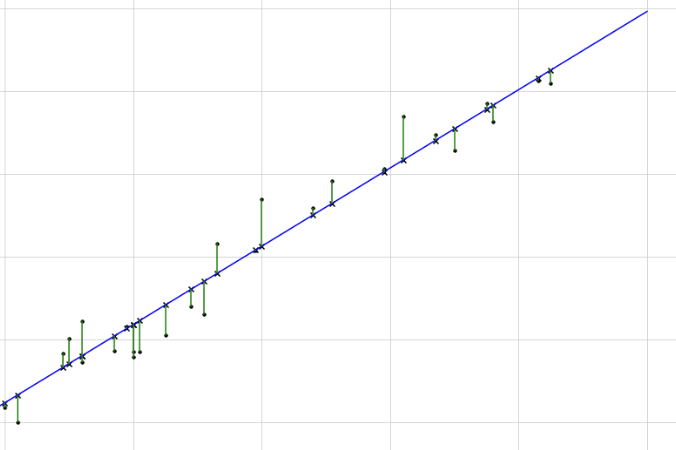

说白了,如果没有激活函数,我们的权重计算就是“线性”的,什么叫线性?如果把x特征从1开始输入,一直到100,然后将计算结果绘制成图:

我们会发现计算结果是一根直线,这显然不符合客观规律,更符合生物特征的形态应该是“曲线”,所以说白了,激活函数f的作用就是把“直线”变成“曲线”。

最后,我们把神经元公式改造成方便我们理解的形式:期望结果 = 激活函数( 求和(特征 * 权重) + 偏差 )。

如果用代码实现这个公式:

func neuron(inputs []float64, weights []float64, bias float64) float64 {

if len(inputs) != len(weights) {

panic("inputs and weights must have the same length")

}

sum := bias

for i := 0; i < len(inputs); i++ {

sum += inputs[i] * weights[i]

}

return sum

}

这个函数接收两个长度相同的浮点数数组 inputs 和 weights,以及一个偏置值 bias。它通过将每个输入值乘以其对应的权重,加上偏置值,得到神经元的加权和。最后,函数返回这个加权和作为神经元的输出值。

使用这个函数时,可以将输入数据和权重作为参数传递给它。例如,假设我们有一个二分类问题,输入数据有两个特征:x1和x2,并且我们有一个包含两个权重和一个偏置的神经元。那么可以这样调用神经元公式:

inputs := []float64{x1, x2}

weights := []float64{w1, w2}

bias := b

output := neuron(inputs, weights, bias)

这里返回神经元的输出值,所以,谁说学习人工智能必须得用Python?我们就骄傲地使用Golang。

机器学习,到底怎么学习

机器学习的过程就是上文中神经元公式的使用过程,第一步收集所有的特征数据,然后进行权重分配,最后向量化操作,把文本数据转换为计算机能计算的浮点数,随后加权求和,之后加一个偏差(bias),最后过一下激活函数,最终得到一个期望结果,就完事了。

难吗?不难,普通人连猜带蒙也能做。

但事实上,这只是原理,也就是最基本的东西,一般人都能掌握,比如打篮球,规则非常简单,核心就是运球和投篮,无对抗下小学生也能瞬间掌握,但小学生没法去打NBA级别的比赛,因为很多高端的篮球技术是构筑于运球和投篮的,需要经年累月的练习和自身天赋的加成,所以全世界能打NBA的就那么几百人,而已。

同理,机器学习的过程也并非如此简单,通过特征输入,经过神经元公式,得到的结果真的一定是我们所期望的结果吗?

其实未必,机器学习还包括两个极其重要的概念:前向传播和反向传播。

前向传播是指将输入数据从神经网络的输入层传递到输出层的过程。在前向传播过程中,输入数据通过神经网络的每一层,每个神经元都会对其进行一定的加权和激活函数计算,最终得到输出层的输出值。这个过程也被称为“正向传播”,因为数据是从输入层依次向前传播到输出层。

反向传播是指在前向传播之后,计算神经网络误差并将误差反向传播到各层神经元中进行参数(包括权重和偏置)的更新。在反向传播过程中,首先需要计算网络的误差,然后通过链式法则将误差反向传播到各层神经元,以更新每个神经元的权重和偏置。这个过程也被称为“反向梯度下降”,因为它是通过梯度下降算法来更新神经网络参数的。

说白了,前向传播就是由特征到结果的过程,反向传播则是逆运算,用结果反推过程。

回到分类问题,我们输入了猫的特征和特征权重,经过计算,结果未必是猫,可能是狗,或者是耗子,也可能是别的什么东西,但这不重要,重要的是我们需要拿到一个结果的误差,这个误差越小越好,而反向传播就是帮我们推算误差到底有多大的方法。

而误差的大小就取决于特征的输入,导致机器学习结果错误的根源是参数,此时,我们需要调整参数的输入,从而减小误差值,这也就是人工智能行业从业人员经常说的“调参”。

比如,我们期望结果是猫,结果计算机返回狗,那么调整参数,结果返回熊猫,那么就说明调大发了,继续调整,直到计算机返回结果:猫。

在 Golang1.18 中,可以通过以下代码实现反向传播:

func backpropagation(inputs []float64, targets []float64, network *Network, learningRate float64) {

// 1. 前向传播,计算每个神经元的输出值

outputs := feedforward(inputs, network)

// 2. 计算输出层的误差

outputErrors := make([]float64, len(outputs))

for i := range outputs {

outputErrors[i] = outputs[i] - targets[i]

}

// 3. 反向传播误差,计算每个神经元的误差值

for i := len(network.layers) - 1; i >= 0; i-- {

layer := network.layers[i]

errors := make([]float64, len(layer.neurons))

// 3.1. 计算神经元的误差值

if i == len(network.layers)-1 {

// 输出层的误差

for j := range layer.neurons {

errors[j] = outputErrors[j] * sigmoidPrime(layer.neurons[j].output)

}

} else {

// 隐藏层的误差

for j := range layer.neurons {

errorSum := 0.0

nextLayer := network.layers[i+1]

for k := range nextLayer.neurons {

errorSum += nextLayer.neurons[k].weights[j] * nextLayer.neurons[k].error

}

errors[j] = errorSum * sigmoidPrime(layer.neurons[j].output)

}

}

// 3.2. 将误差值保存到神经元中

for j := range layer.neurons {

layer.neurons[j].error = errors[j]

}

}

// 4. 更新神经网络的权重和偏置

for i := range network.layers {

layer := network.layers[i]

// 4.1. 更新权重

for j := range layer.neurons {

for k := range layer.neurons[j].weights {

if i == 0 {

// 输入层的权重

layer.neurons[j].weights[k] -= learningRate * layer.neurons[j].error * inputs[k]

} else {

// 隐藏层和输出层的权重

prevLayer := network.layers[i-1]

layer.neurons[j].weights[k] -= learningRate * layer.neurons[j].error * prevLayer.neurons[k].output

}

}

// 4.2. 更新偏置

layer.neurons[j].bias -= learningRate * layer.neurons[j].error

}

}

}

这个函数接收输入数据 inputs、目标数据 targets、神经网络 network 以及学习率 learningRate 作为参数。它首先调用 feedforward 函数进行前向传播,计算每个神经元的输出值。然后,它计算输出层的误差,通过误差反向传播,计算每个神经元的误差值,并将其保存到神经元中。

接下来,函数根据误差值和学习率更新神经网络的权重和偏置。在更新权重时,需要根据神经元所在的层来选择更新的权重类型(输入层、隐藏层或输出层),然后根据误差值和输入数据或上一层神经元的输出值来更新权重。在更新偏置时,只需要根据误差值和学习率来更新即可。

总的来说,这个函数实现了反向传播的所有步骤,可以用于训练神经网络并提高其准确度和性能。

结语

大道不过三俩句,说破不值半文钱,所谓人工智能机器学习就这么回事,没必要神话,也无须贬低,类比的话,就像餐饮行业的厨师岗,所谓做菜,底层原理是什么?就是食材和火候,掌握了做菜的底层原理,就能做出好菜,其他的,比如刀工、颜色等等,不过就是锦上添花的东西,而已。

所以机器学习就是做菜,做出来的东西可能不尽如人意,就得不停地调整食材的搭配和火候的大小,所谓机器学习的最重要技巧,其实是特征的提取以及参数的调整,所谓大道至简,殊途同归。

人工智能机器学习底层原理剖析,人造神经元,您一定能看懂,通俗解释把AI“黑话”转化为“白话文”的更多相关文章

- Java程序员必会Synchronized底层原理剖析

synchronized作为Java程序员最常用同步工具,很多人却对它的用法和实现原理一知半解,以至于还有不少人认为synchronized是重量级锁,性能较差,尽量少用. 但不可否认的是synchr ...

- Kafka底层原理剖析(近万字建议收藏)

Kafka 简介 Apache Kafka 是一个分布式发布-订阅消息系统.是大数据领域消息队列中唯一的王者.最初由 linkedin 公司使用 scala 语言开发,在2010年贡献给了Apache ...

- Elasticsearch学习之深入搜索二 --- 搜索底层原理剖析

1. 普通match如何转换为term+should { "match": { "title": "java elasticsearch"} ...

- Spring面试底层原理的那些问题,你是不是真的懂Spring?

1.什么是 Spring 框架?Spring 框架有哪些主要模块?Spring 框架是一个为 Java 应用程序的开发提供了综合.广泛的基础性支持的 Java 平台.Spring帮助开发者解决了开发中 ...

- 并发之volatile底层原理

15.深入分析Volatile的实现原理 14.java多线程编程底层原理剖析以及volatile原理 13.Java中Volatile底层原理与应用 12.Java多线程-java.util.con ...

- Visual Leak Detector原理剖析

认识VLD VLD(Visual Leak Detector)是一款用于Visual C++的开源内存泄漏检测工具,我们只需要在被检测内存泄漏的工程代码里#include “vld.h”就可以开启内存 ...

- NGUI所见即所得之深入剖析UIPanel,UIWidget,UIDrawCall底层原理

NGUI所见即所得之深入剖析UIPanel,UIWidget,UIDrawCall底层原理 By D.S.Qiu 尊重他人的劳动,支持原创,转载请注明出处:http.dsqiu.iteye.com 之 ...

- ArrayList 从源码角度剖析底层原理

本篇文章已放到 Github github.com/sh-blog 仓库中,里面对我写的所有文章都做了分类,更加方便阅读.同时也会发布一些职位信息,持续更新中,欢迎 Star 对于 ArrayList ...

- 深入浅出深度学习:原理剖析与python实践_黄安埠(著) pdf

深入浅出深度学习:原理剖析与python实践 目录: 第1 部分 概要 1 1 绪论 2 1.1 人工智能.机器学习与深度学习的关系 3 1.1.1 人工智能——机器推理 4 1.1.2 机器学习—— ...

- 【Xamarin 跨平台机制原理剖析】

原文:[Xamarin 跨平台机制原理剖析] [看了请推荐,推荐满100后,将发补丁地址] Xamarin项目从喊口号到现在,好几个年头了,在内地没有火起来,原因无非有三,1.授权费贵 2.贵 3.原 ...

随机推荐

- pycharm怎么查看某个包pycharm怎么查看某个包的源码的源码

安装ctrl点击对应的函数名或是包名即可

- 处理时间转换不正确-Springboot、springclound、feign、http请求

SpringBoot.SpringCloud.feign.前后端时间解析不正确时,我们可以自定义HttpMessageConverters,以达到我们希望的结果 参考链接:https://www.cn ...

- 微信小程序:流程/步骤流/时间轴自定义组件

效果图: 1.首先在小程序components目录下新建一个名为step的文件夹,再建step组件名.结构如下. 直接上代码 step.wxml <view class="step&q ...

- 解决方案-Jmeter在CLI模式下无法生成html报告文件

出错场景: 在CLI模式下运行jmeter,将 jtl 结果转为 html 报告时,提示An error occurred: Data exporter "html" is una ...

- python代码抛出异常

from traceback import format_exc except Exception: print(format_exc())

- winIO介绍

WinIO程序库允许在32位的Windows应用程序中直接对I/O端口和物理内存进行存取操作.通过使用一种内核模式的设备驱动器和其它几种底层编程技巧,它绕过了Windows系统的保护机制. 因为需要加 ...

- jmeter 数据库连接

位置:右击添加>配置元件>JDBC Connection Configuration 作用:需要对数据库发起请求查询数据或者对数据库施加压力 3.设置说明 Variable Name(变量 ...

- IDEA创建Spring Boot项目无法连接http://start.spring.io 解决方法

1.修改代理 2. 搭建自己的SpringBoot initializer构建服务器 https://blog.csdn.net/KingBoyWorld/article/details/773732 ...

- SQLServer数据库执行时间

with kk AS( SELECT TOP 2000 total_worker_time/1000 AS [总消耗CPU 时间(ms)],execution_count [运行次数], qs.tot ...

- JSON数据转对象遍历

String json = "[{\"n\":\"北京\",\"i\":11,\"p\":0,\"y ...